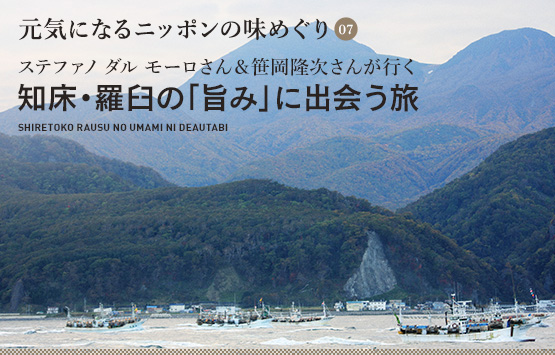

元気になるニッポンの味めぐり7 知床・羅臼の「旨み」に出会う旅

北海道・羅臼町

世界自然遺産、知床半島の南東部に位置する町である。この名前を聞けば、誰もが頭に思い浮かべるのは「昆布」ではないだろうか。

「羅臼の昆布は、他の地域とは旨みが違います。魚も魚種が豊富で、本当に豊かなところ。ぜひ一度、いらして、実際に見てください」

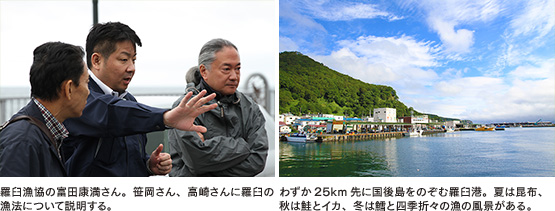

羅臼漁業協同組合・富田康満さんのそんな言葉に心動かされ、北へ足を運ぶ決意をしたのは、「丸の内シェフズクラブ」のふたりの料理人。「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」の総料理長、ステファノ ダル モーロさんと、「恵比寿 笹岡」の笹岡隆次さんだ。笹岡さんの右腕として新丸ビル店の料理長を務める、高崎光行さんも旅に同行した。

![]()

9月上旬の北の大地はもう肌がひやりとする。千歳空港から乗り継ぎ、中標津空港で降りて一時間ほど車を走らせた。

広大な畑、そして山々。道路にひょいとエゾ鹿が飛び出してくることも珍しくない。圧倒的な自然に癒やされるうちに、料理人たちを羅臼の海が出迎えた。エサが豊富なのだろう、自在に飛び回るカモメの大きさにも驚く「日本じゃないみたい。ヨーロッパの風景に似ているね」と目を細めたのはステファノさんだ。

初めての風景に心躍る一行を、料理自慢が揃う羅臼漁業協同組合・女性部のみなさんが歓待してくれた。料理自慢が揃う羅臼の女性たちの心温まるおもてなしは期待通り、昆布と魚介尽くし!

大きなメンメ(キンキ)を一尾まるごと昆布で巻き、塩と湯で煮た「湯煮」や、昆布と魚介のだしが特徴の漁師料理「三平汁」など、いずれも昆布の旨みが濃厚に感じられる郷土の味ばかりである。 濃厚に感じられる郷土の味ばかりである。

「どの料理もおいしいね。地元ならではの食べ方を教えてもらえるのは貴重な機会」と、笹岡さん。力強い昆布の味にインスパイアされたのはステファノさんだ。「だしをとったあとの昆布は、手打ちのパスタに練り込んでみたい」と、新メニューの構想をふくらませた。

![]()

羅臼の味に舌鼓を打ったあとは、この旅いちばんの目的、昆布の加工作業の様子を見学させてもらうことに。訪れたのは昆布名人、羅臼天然昆布部会長の井田一昭さんの「番屋」だ。番屋とは、7月下旬から8月にかけて行われる昆布漁を終えたあと、つきっきりで加工を行う作業場兼宿泊所である。さっそくその工程を、井田さんが説明してくれた。

「羅臼昆布は、採ってからただ干すだけではないんです。むしろ干したあとが勝負。40以上にもなる工程を経て、しっかりと旨みを引き出します」

簡潔に説明すると、こうだ。天日に干しては日没に取り込む作業を繰り返し、完全に乾かす。これをわざと夜露に当ててしめらせ、シワをのばしてくるくると巻いてねかせる。再び伸ばして積み上げて重石をのせ、「奄蒸(あんじょう)」と呼ばれる熟成を行う。再び天日に干し、奄蒸させ、鋏で形を整え、等級別に分ける。昆布の状態を見ながら、必要な工程は何度かくり返し行う。

「昆布の旨みを引き出すために、このような手間をかけるのは、道内でも羅臼だけ」

と井田さんはいう。続けて、

「ただ干したもの、奄蒸させたもの。元は同じ羅臼の昆布です、食べ比べてみてください」

と、料理人たちに、2種類の昆布を差し出した。

「すごい、全く旨みが違う!」

笹岡さんが声をあげ、ステファノさん、高崎さんも力強く頷いた。もちろん、昆布はもともと旨みを持っているため、そのままでも十分に味わい深い。しかし、奄蒸させることでカドがとれ、甘みがあって濃厚な深い旨みへと変わる。 「熟成」は昨今の食業界のキーワードだが、ここ羅臼では、昔からそうした術を心得ていたのだ。

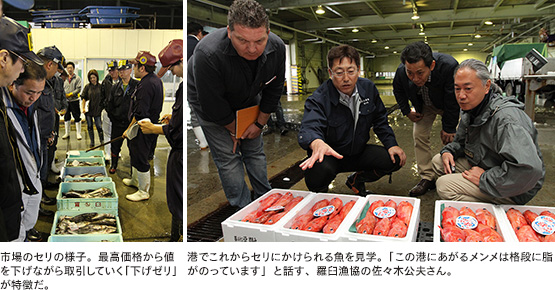

![]()

羅臼の海は、もともと実に恵まれている。何十本もの清流が、山から豊富なミネラルを海に運ぶ。そして毎年、ユーラシア大陸のアムール川からやってくる流氷が海産物の栄養分となるプランクトンを運んでくる。だから、昆布はもちろん、魚介類が旨い。海が豊かだから、多くの魚種が集まる。

しかし港を訪れれば、羅臼の人々がそれらの恵みをさらにいかそうと努力しているのが分かる。6年前から、羅臼漁港では3km沖から海洋深層水を汲み上げる設備を整え、鮮度保持に活用し始めた。

「200m以下の海中を流れる深層水は光が届かないため、菌による汚染がほとんどないのです。3~4℃という低温が保たれているため、魚の冷却にも最適です」(前出・富田さん)

昆布にかける手間、そして魚介の鮮度にかける熱意。羅臼の素晴らしさがここにある。

旅を終えようとする頃、笹岡さんはこう語ってくれた。

「日本料理には欠かせない昆布ですが、羅臼ではこんなにも手間をかけ、やさしくつくっているのかと驚きました。今回見て、聞いて、味わったことを、お客さんにも伝えていきたいですね」

10月、鮭の漁が最盛期を迎える羅臼。秋の旨みを携えて、丸の内にやってくる。