服部幸應の食育のツボ07「安心できる食材選びのポイント 肉編」

![]()

食肉を選ぶときは生産者(飼育農場)、与えている餌や飼育環境、抗生物質など薬剤投与の有無などの生産履歴をチェックしましょう。といっても、この生産履歴が消費者に開示されていない場合が多いのが現状です。一部の生産者がインターネットなどで生産履歴の開示をはじめました。生産履歴が開示されていない場合、目安として大切なことは、あまり安い肉は買わないということです。特に国産牛を大量確保し、安価で売ることは極めて困難です。異様に安い肉には注意することが必要です。また、極端に霜降りが多い安い肉も控えた方がいいでしょう。不安物質は脂肪分に残留するケースが多く、国産表示のされた赤身肉を基本に考えるとよいでしょう。

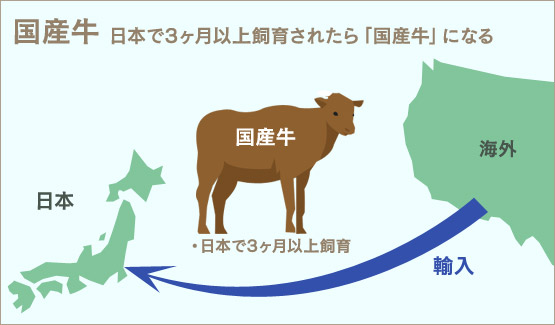

牛肉の原産地は、牛が生まれた場所ではなく、牛が最も長く飼育をされていた場所になります。したがって、極端なことを言えば、外国で生まれた牛も、日本で育てば「国産牛」となるのです。さらに紛らわしいのは、「国産牛」と「和牛」とでは意味合いが異なる点です。「和牛」は牛の種類をさす言葉で、「黒毛和種」「褐色和種」「日本短角種」「無角和種」の4種類を総称したものです。育った場所が外国であっても、上記の4種にあてはまれば「和牛」ということになるのです。

日本人が肉を食べはじめたのは安土桃山時代だと言われています。それまでは仏教によって、牛、馬、鶏などの肉食が禁じられていました。ポルトガルからやってきた南蛮人によって食肉文化はもたらされ、日本人が牛肉を大手を振って食べられるようになったのは、明治時代の後半になってからです。当時、文明開化の象徴として「牛鍋」が人気を呼びました。牛肉はたんぱく質や鉄分、ミネラルが豊富です。豚肉も同じですが、豚肉の場合はとくにビタミンB1が多く含まれています。鶏肉はあっさりとした味が特徴で、高たんぱく、低カロリーが特徴です。現在では、同じ肉でも生産地によって全く異なる値段が異なる「産地ブランド化」が進んでいます。しかし、大切なのはブランドよりも、肉の知識をよく知った業者から購入することです。その上で栄養面、安全面に注意しながら用途に合わせた選択が必要だと思います。