2023年9月~12月、働く女性が抱える課題に寄り添い、誰もが働きやすい社会を目指したサポートプログラム「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」を展開いたします。

昨年度に引き続き、本年度も実施するこちらはオンライン妊活相談サービス「ファミワン」との共創プログラムです。どなたでも気軽に「オンラインセミナー」と「ZOOMカウンセリング」の2つのプログラムに無料で参加することができます。

さらに、本プログラムと関連して、女性専用健診クリニックと連携した「オリジナル健診プログラム」もご用意。セミナー・カウンセリング・健診の3方面から、働く女性の健康をサポートしていきます。

>>「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」セミナー・カウンセリング申し込みはこちら!

https://wcm.moala.live/pages/maruhoken-famione

※8月10日(木)よりお申込みいただけます

【プログラム1】 女性も男性も、皆がもっと働きやすくなる“学びの場”

●新規セミナー(全8回)、昨年以前のアーカイブ配信(全28回)を無料で視聴できます。

●ファミワン所属の講師のほか、外部講師による講演も行います。

この9月より始まる新規セミナーは、女性の健康課題、パートナーシップ、ライフプランなど全8回。講師はファミワン所属の専門家のほか、外部のゲスト講師も登場します。たとえば、経済産業省の「フェムテック」の活用支援に関するセミナー、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の視点から男性育休に関するセミナーなど、ゲスト講師による今の社会動向に合わせたセミナーは必見です。もし当日参加できなくても、開催後にアーカイブ動画が順次アップされますので、お好きなときにご覧いただけます。

また、昨年度までに開催した過去28回分のセミナーもアーカイブ動画がご視聴いただけますので、この機会を活用して様々学んでみてください。

日程:新規セミナー(全8回) 2023年9月12日(火)~12月22日(金)※各月2講座

*過去に行ったセミナーアーカイブ(全28回)も随時公開中

料金:無料

参加対象:性別・役職問わず、どなたでもご参加可能

申込方法:新規セミナーは8月10日(木)より、下記URLよりお申込みいただけます。

*2022年度に実施したアーカイブセミナーはいつでもご覧いただけます。

https://wcm.moala.live/pages/maruhoken-famione

【プログラム2】 働く上での悩みに直面したときの“相談の場”

●ヘルスケアから対人関係まで、あらゆるお悩みを相談できます。

●男女問わず、無料でご利用いただけます。

臨床心理士やキャリアコンサルタント、看護師などの専門家が働く上で直面するお悩みに応えてくれる場です。相談内容はヘルスケアに限らずどんな話題でも、男女どなたでも、ZOOMを使って簡単にご相談いただけます。

日程:9月5日(火)~12月19日(火) ※各月4日程開催(計80枠)

①11:00~ ②11:30~ ③12:00~ ④12:30~ ⑤13:00~ ※1枠20分間

料金:無料

参加対象:性別・役職問わず、どなたでもご参加可能

申込方法:8月10日(木)より、下記URLよりお申込みいただけます

https://wcm.moala.live/pages/maruhoken-famione

【関連プログラム】 働く女性たちへ広くお届けしたい、特別な健診プログラムを期間限定で実施します。子宮筋腫や子宮内膜症などを調べる経腟超音波検査や、不定愁訴(明らかな身体的原因が認められないにも関わらずイライラや倦怠感などの症状を訴え続けている状態のこと)の原因の1つでもある隠れ貧血の測定など、通常の企業における健康診断に含まれることが少ない女性ならでは検査項目が充実しています。

働く女性たちへ広くお届けしたい、特別な健診プログラムを期間限定で実施します。子宮筋腫や子宮内膜症などを調べる経腟超音波検査や、不定愁訴(明らかな身体的原因が認められないにも関わらずイライラや倦怠感などの症状を訴え続けている状態のこと)の原因の1つでもある隠れ貧血の測定など、通常の企業における健康診断に含まれることが少ない女性ならでは検査項目が充実しています。

予約受付:9月1日(金)~11月16日(木)予定 ※要予約

受診期間:10月3日(火)~11月30日(木)

健診内容 :体組成測定、血液検査(血液一般・鉄代謝・糖代謝)、婦人科診察、経腟超音波検査

料金:11,000円(税込)/人

参加対象:20歳以上の女性

申込方法:9月1日(金)より、下記URLよりお申込みいただけます

https://www.creage.or.jp/contact/event/

実施場所 :女性専用健診クリニック「クレアージュ東京 レディースドッククリニック」

東京都千代田区有楽町 1- 7-1 有楽町電気ビル 北館 17 階

TEL:0120-815-835(9:00~16:00 ※日・月を除く)

*健診前 無料オンラインセミナー動画を配信

『オリジナル健診プログラム』について多くの方に理解を深めていただけるよう、 健診についての無料セミナー動画を配信いたします。

※動画は上記申込用サイトより、受診されない方や男性もご覧いただけます。

配信期間:2023年9月1日(金)~11月30日(木)

内容:「からだを知る。私のこれからを創る。

~女性に知ってほしいからだメンテナンスとしての健診~」

講師:クレアージュ東京 レディースドッククリニック 総院長 浜中聡子先生

>>「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」プレスリリースのダウンロード

https://shokumaru.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/d43503-237-7c5ec1673ba9f9dfda8ae3fa1d4c4e61.pdf

突然ですが、ストレスを感じた時にお腹が痛くなるのは、脳が自律神経を介して腸に刺激を与えるためといわれています。一方、腸の状態が良くない時は、脳の中に不安感が広がることもあるそうです。そんな風に、密接に影響し合っている、脳と腸。コロナ禍を経て、時代がより求めているのは、腸を整え、疲れた心を癒す“発酵”ではないでしょうか。

日常にもっと“発酵”を取り入れてみたい──。

そう思う皆さんのために、HAKKO MARUNOUCHIの特別編「麹対談」をお届けします。

4月22日(土)に開催されたスペシャルトーク「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」のイベント終了後に、3名のゲスト、助野彰彦さん・なかじさん・村上友美さんに集まっていただき、さらにお話を伺いました。この麹対談をご覧いただけば、いつもの日常がもうひとまわり豊かになるヒントが見つかるかもしれません。

>HAKKO MARUNOUCHIスペシャルトーク

「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」開催レポートはこちら!

前編 https://shokumaru.jp/hakko_talk2023sp-1/

後編 https://shokumaru.jp/hakko_talk2023sp-2/

上の写真(左から)

・助野彰彦さん(創業約300年、京都で唯一の種麹屋「株式会社 菱六」代表取締役社長)

・村上友美さん(発酵料理家)

・なかじさん(株式会社 麹の学校 代表/麹文化研究家/元蔵人)

助野さんは「麹の認知度を上げたい」、なかじさんは「家庭の台所に麹づくりの技術を伝えたい」、村上さんは「日々の料理に麹を取り入れ、もっと身近に“発酵”を感じてほしい」とおっしゃっていますが、3人の根底にある思いには共通して「麹の地位向上」があるように思います。現在、世の中で「麹」はどのような地位にあり、皆さんはご自身の活動を通じて何を伝えたいとお考えなのでしょうか?

助野さんは大学卒業後、家業の種麹屋を継いでから23年目。麹体験、麹ゼミなど、一般向けに麹を伝える活動も行っています

助野さん:今の日本には、手軽に空腹を満たすことができる環境が整っていますよね。近所のスーパーに行けば何でも買えて、家に帰ってすぐに食べられます。昔より、「食べる」という行為と、その食べ物を作る生産者との距離も広がりました。そんな社会の中で、麹はだいぶ存在感をなくしてしまったと思います。日常生活の中で「麹」という言葉を聞く機会はありませんし、かくいう私も20歳過ぎるまで、麹のことなど一切知りませんでした。でも、ここ10年くらいで、時代が大きく変わったように感じています。便利すぎる世の中に対して「ちょっとまずいよね」と気づき始めた人たちが現れて、麹に目を向ける人も徐々に増えてきました。私は決して能動的に動いたわけではありませんが、お声がけいただく機会が増えたので、皆さんの手助けをできたらいいなと、いろんな活動に取り組むようになりました。

なかじさん:僕の仕事は、主に「麹づくり」の技術を伝えることです。麹は家庭の台所でもつくれることをぜひ知ってほしいと思っています。自分で麹をつくることの大切さは、どうやって麹が生まれるのかを知ることだけではありません。麹からつくられる味噌や醤油、日本酒のこと、麹を土台にして築かれた和食文化のこと、麹づくりをきっかけに日本文化への知識をどんどん深めていくことができます。自分のアイデンティティが強まる、というか、日本文化を誇れるようになると、自分に自信が持てるようになりますし、そんな人が増えるほどに日本全体のしなやかさが増し、ゆくゆくは日本の発展にもつながっていくと思います。まずは、身近なところで私たちとともに生きている小さな微生物の存在に気づいてほしい。そこから生命の多様性を認め、新しい視点を持てるようになれば、もしかしたら普段の仕事のやり方やゴールだって変わってくるかもしれません。

なかじさんは、日本酒の蔵元「寺田本店」で蔵人頭を務めていた経験を生かし、独立後、オンラインスクール「麹の学校」を運営

村上さん:体に不調を感じたら、サプリを飲むとか、選択肢はいろいろありますが、実は「麹」で解決できるかもしれないことに気づいていただけたら嬉しいですよね。今の時代は、何でも新しいものに目が向けられがちですが、日本に昔からある食文化を活用しないのはもったいないと思うのです。私は仕事を通じて、麹を料理に生かすと、心も体も健康になることをお伝えしています。「調味料のさしすせそ」※に麹をプラスしたり、塩麹や醤油麹など、麹でつくった調味料に置き換えることをおすすめしていますが、それだけで体調が変わる人が多くいます。料理教室の生徒さんの中には、体調の変化を経験すると、今度は天然醸造のお醤油ってどうやってつくられているのだろうなど考えるようになって、醤油蔵へ見学に行ったり、その先の行動に結びつく方もいて。そうやって深掘りすると、今まで何気なく使っていたお醤油も価値を知った上で使えるようになって、一食一食をより大切にする気持ちにもつながると思います。

※調味料の「さしすせそ」:さ=酒または砂糖、し=塩、す=酢、せ=醤油、そ=味噌

麹には心の不調を整えてくれる力もあります。私も20代の頃は、常に理由のない不安を抱えていて、せっかちで、自動ドアも手で開けてしまうようなタイプでした(笑)。でも、今では明らかにそういう気持ちがなくなって、おそらく麹の効果ではないかと思っています。また、料理教室の生徒さんに聞くと、麹でつくった調味料を使うようになったら、今まで時短で簡単に済まそうとしていたのに、時間をかけて、思いをかけて、手間をかけて料理をするようになり、料理に手を動かしている間に心がゆっくり安定していくという人もいます。

村上さんは20代の頃に病気になり、発酵料理家の道へ。現在は、愛媛県・伯方島を拠点に活動しています

村上さん:最近は、私のように発酵料理をお仕事にされている方が増えていますので、日常に麹を取り入れる方法も見つけやすくなったと思います。でも、なかじさんのように専門家ながら、一般の方に向かって情報発信している人は他にいませんよね。私も困った時に相談できますし、世の中にいないと困る貴重な存在です。

なかじさん:僕が特殊な位置にいられるのは、運が良かったのだと思います。蔵に生まれ育ったわけでもなく、たまたま酒蔵に入ることになって、技術を学び、独立し、何もしがらみのない立場にいます。職人の仕事も、微生物のことも、仕事の原理もすべて理解しているので、蔵元さんや職人さんとも対等に話ができ、それを市場の人や一般の方にわかりやすく翻訳して伝える、橋渡し的な立ち位置です。それが運と縁によって与えられた自分の役割なのかなと思って、全うしていきたいと思っています。

助野さん:新たに麹を仕事にする方々が増えるのは、種麹屋にとってプラスの面しかありません。京都で老舗をやっていると、何か新しいことをやろうにも周囲の目が気になって躊躇しがちなところもあるので、外からいろんな方に入ってきていただけるのは有難いです。

最近では私の店にも海外の方が来ることもあって、麹は世界でも注目されていると感じます。こないだもフランスの方が来て、「しきりにUMAMI」と言いながら、種麹を2~3種類買っていきました。日本では、麹は古くから伝わるもので、その使い方はすでに決まりきっていますが、これから先、私たちは海外から新しい麹の使い方を学ぶことになるかもしれませんね。海外でとびきり美味しい日本酒やと味噌ができる時代になるのではないかと。

なかじさん:そうですよね。たとえば、北米の日本酒は、技術的にはあと5年くらいで日本に追いつくと思います。また、今ではガストロノミーの現場でも麹が使われるようになりました。もちろん、日本から来た新しい技術としての物珍しさや、近年話題の「持続可能性」や「地産地消」などのキーワードと麹がハマったこともあると思いますが、世界のトップシェフたちは、麹が醸し出す味わいや香りの魅力に気づいています。新しい文化というのは、日本のお茶が武家から庶民へ広まっていったように上流から下流へ広まっていくもので、今後、海外の麹文化もレストランから一般家庭へ定着していくと思います。日本とは全く違う文脈で、海外で新たな麹文化が育っていくのは非常に楽しみです。今後も動向を見守っていきたいと思っています。

助野さん、いわく「日々の暮らしに麹を取り入れる第一歩は、普段使っている塩を『塩麹』に、醤油を『醤油麹』に変えること」。そして、いつか家庭の冷蔵庫に麹が入っているのが当たり前になったら嬉しい、と話します。果たして、これから人々の暮らしに「麹」は浸透していくのでしょうか?

助野さん:家庭でいきなり甘酒を作ってみようと思ったら、ヨーグルトの保温器などが必要になるので嫌になってしまうかもしれません。塩麹と醤油麹ならつくるのが簡単です。なかなか失敗もないのではと思います。

村上さん:確かに、甘酒だと加温しないといけませんが、塩麹、醤油麹は常温でつくれます。ゆでただけの野菜も塩麹と合わせるだけで発酵食に変えられますし、常備しておくと便利です。つくり貯めして冷蔵庫に入れておけば、毎日、発酵食を食べる仕組みができます。

助野さん:私の家も、普通の塩・醤油は滅多に使わず、塩麹・醤油麹の方が圧倒的に使う頻度が高いです。塩麹や醤油麹をつくって、日常的に使う習慣ができると、今度は他のものをつくってみたくなったり、さらには発酵文化協会などで講座を受けてしまったり、「麹」にハマって抜け出せなくなるかもしれません。

村上さん:料理教室の生徒さんの中には、子育てが終わったので麹を育てる!という方も結構いらっしゃいます(笑)。実際、麹にハマってお仕事につながる方も多いですね。

なかじさん:麹はかわいいですよ。成長して、ふわふわになったのを見る瞬間も楽しいですし、短時間で成果を確認できるのも良い。育て始めてから3日間で上手くいったかどうかを確認できるので、ふわふわと成功していたら小さな達成感を感じます。その瞬間に幸せホルモンが出て、またもう1回やってみたくなるはず。さらに、どうしてふわっとするのか?など疑問が生まれ、深掘りしていけば知的欲求が満たされて、新たな喜びにつながります。発酵を体験し、学ぶことは、人生の中に喜びを増やしてくれる1つの手だと思います。

僕は、現代のライフスタイルに合わせた麹づくりを提案していますが、最近は電化製品の発達もあって、味噌も醤油も、あらゆる麹を使った発酵食が家庭でも比較的手軽につくれるようになりました。これから先、日本の食の未来は原点回帰がより進んで、おそらく今以上に麹づくりも、味噌づくりや梅干しづくりも、もっと気軽な形でできるようになるのではないか、むしろ一般の台所で発酵食をつくる文化を蘇らせたい、という気持ちがあります。

助野さん:昔は家で味噌を仕込んでいましたし、今はみんながつくり方を知らないだけですよね。味噌づくりって意外と簡単です。煮豆を潰し、塩を混ぜておいた麹と合わせて、丸めて樽に投げつける…で、半年くらい経つと味噌になります。それなのに、まるで敷居が高そうに感じさせているのは、私たち業界側の責任のような気がします。味噌も醤油も、つくり手は高い知識と技術で仕事に取り組んでいて、外からは見えないところも多いので距離がある状態です。一般に向けて少しかみ砕いて話をしたり、広く伝える場に出てきてもらえたら、麹や発酵への関心を持つ人がもっと増えると思います。

村上さん:自分でお味噌をつくってみると、お味噌屋さんへのリスペクトがすごく沸いてきます。職人さんと素人の味の違いがわかって、本物の美味しさに気づきますよね。つくり手に直接会える機会があれば、さらに上を目指し、味噌づくりに励んでしまうかもしれません。

約28万人が働くエリア、丸の内。この街で「発酵」の力は生かすことができますか?との問いかけには、“味噌汁”の力を備えよ、と3人の意見がまとまりました。

なかじさん:朝の出勤風景で、コーヒー片手にオフィスへ向かう人の姿はよく見かけますが、丸の内では、コーヒーの代わりに味噌汁を手に持つのが当たり前になると良いなと思います。気軽に立ち寄れる“味噌スープスタンド”で買い、カップはコーヒーカップさながら、手に持っていてもカッコいいデザイン。味噌汁にはリラックス効果がありますし、腸が温まり、脳にエネルギーが伝わるので、仕事にも良い影響があると思いますよ。

村上さん:味噌玉も一緒に売ってくれたら、ランチのお弁当に天然醸造のお味噌汁が付けられますね。おしゃれなビジネスマンの方々に味噌玉を広く発信していただきたいです。お味噌汁って飲み慣れない人はずっと飲まなくて、毎日飲む人は「ないとダメ」な人が多いそう。ましてや自分の出身地域以外のお味噌ともなると、お味噌汁を飲まない人はどういう味なのか全く想像できない人も多いようです。もし丸の内で様々な地域のお味噌汁を試すことができ、自分の好きな味のお味噌と出会うことができたら、毎日飲んでみようかなと思う人も出てくるかもしれません。

なかじさん:東京で働いている方は出身地も全国バラバラなので、地元の味噌でつくった味噌汁が飲めたら嬉しいかも。疲れた時に、精神的に地元に戻れる、みたいな。僕は、朝の味噌汁には具はいらなくて、味噌だけの味噌汁が良いんですが、味噌の味わいを楽しむためにもその方が良いですね。

助野さん:東京の第一線で働く方々は、心も体も不調を抱えることが多いかと思います。でも、毎日、味噌汁を飲むだけできっと何かが変わります。麹の力を信じて、日々の習慣に取り入れてみてください。

【プロフィール】

株式会社 菱六 代表取締役社長

助野彰彦さん

京都市北区生まれ。家業の「菱六もやし」は京都で唯一の種麹屋であり、創業約300年以上の老舗。麹を利用する発酵食をつくるのに欠かせない種麹屋は数少なく、全国で約7社。菱六の種麹は、京都のみならず全国各地に出荷されており、日本の発酵文化を支えるといっても過言でないはず。産学官連携で米麹を用いた新規食品原料の開発を行うなど、麹の新たな用途展開を見出す。また、麹体験講座を主催、麹に関する講演も多数行っている。

https://1469.stores.jp/(種麹のオンライン販売ほか、体験講座等も受付)

株式会社 麹の学校 代表/麹文化研究家/元蔵人

なかじさん

1979年大分県生まれ。料理研究家・中島デコ氏に師事し、自給的暮らし・陰陽論を学ぶ。その後、造り酒屋・寺田本家に8年間勤め、蔵人頭としてお酒造りに従事。日本酒を通して麹・発酵の原理を知り、伝統的な自然発酵の手法を身につける。また、寺田啓介氏より発酵醸造と哲学を学んだ。その後、独立し、2016年にはオンラインスクール「麹の学校」の運営を開始。日本および世界中に日本の麹・発酵文化を伝えている。

https://www.nakaji-minami.com/

発酵料理家

村上友美さん

愛媛県・伯方島出身。発酵料理家として、発酵をテーマにしたオンライン教室「kitchen studio たべものさし」を主宰する他、黒麹甘酒や発酵調味料のオリジナルブランド「1day spoon」も手がける。毎月300件を超える黒麹甘酒の定期便は、人気殺到につき現在予約待ち。

https://tabemonosashi.com/

4月22日(土)に開催された、HAKKO MARUNOUCHIスペシャルトーク「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」。イベントレポート後半は、なかじさんによるワークショップから始まります。

>イベントレポート前半はこちら!

https://shokumaru.jp/hakko_talk2023sp-1/

助野さんの「発酵とは何か?」ミニ講座を通じて、麹への知的好奇心を高めた参加者の皆さま。そんな会場で、次に始まったのはなかじさんによる「ポケット麹」のワークショップでした。

「酒蔵には『麹室』という麹づくり専用の部屋があるほど、麹菌を育てるには温度・湿度の管理が重要です。でも、今日は家庭で麹がつくれる一番簡単な方法『ポケット麹』を体験してもらいます」(なかじさん)。麹菌が成長するのに最適な温度は30~36℃程度。よって、人の体温35~37℃は麹にとって適温で、3日間ポケットの中で麹を育てよう、という提案です。

そして、なかじさんのテーブルに運ばれてきたのは、蒸したてのお米。蒸し米の45℃以下になるまで冷ましたら、菱六もやしの白い種麹を加えていきます。「種麹はボウルの10~15㎝くらい上から3往復ほど、まんべんなく振りかけます。細菌の場合は米粒に1個でもつけば面で増殖していきますが、麹菌の菌糸は植物の根っこ同様に根差すので『米1粒に1胞子』が大事。全部の米粒に1個ずつ胞子がつかないとダメなのです」(なかじさん)。蒸し米に種麹を混ぜ終わったら、あとは小さなビニル袋に入れ、参加者全員に配りました。

ポケット麹の作り方

1日目:24時間ポケットで温め、ときどき揉む、裏返す

2日目:酸素供給。ときどきビニル袋の口を開けて、揉む(3時間毎)

3日目:50~60時間後、完成

「特に難しい工程はないので、これなら自宅でも気軽にできそうですよね? お配りした麹はできるだけ3日間、肌身離さず持っていてください。今は土曜の14時なので、完成は月曜日の夕方です。ビニル袋を開けてみて、お米の表面が白い菌糸で覆われていたら完成です」(なかじさん)

なかじさんの「ポケット麹」ワークショップを引き継ぐ形で登場したのは、村上さん。ポケットで育った米麹は「塩麹」または「醤油麹」にするのがおすすめだそうで、まずは村上さんがつくり方をレクチャーしてくれました。

その後で、参加者のテーブルへ運ばれてきたのは村上さんの発酵料理です。

村上さんの発酵料理 お品書き

●発酵ビビンバ(旬の野菜を麹調味料で和えて)

●三種味噌のお味噌汁(愛媛・井伊商店の麦味噌/京都・山利商店の白味噌/愛知・中定商店の赤味噌)

「本日は、ご自宅でも簡単につくれるお料理にしようと思って、塩麹と醤油麹を使ったナムルと肉みそのビビンバにしました。にんじんは炒めてから、塩麹と甘酒、お酢を少し加えています。甘酒は甘みを足すため、お砂糖の代わりに使いました。ほうれん草は醤油麹、豆もやしは塩麹とごま油で和えてあります。肉みそには赤味噌と、お味噌汁に使っている3種類のお味噌を混ぜました」(村上さん)

ちなみに、お米は愛媛県西予市産の「にこまる」を使用しているそうです。また、発酵調味料を使ったナムルは、冷蔵庫で3~4日ほど保存できるため、たくさん作り置きしておくと便利とのこと。

「お味噌汁は、つくられた地域も味わいも異なる3種類を混ぜて使っています。そんな使い方をすると味噌屋さんに怒られるかもしれませんが、新たな組み合わせを見つけられて楽しいのです。たとえば、普段から食べ慣れているお味噌に、今までちょっと苦手だった味わいのお味噌を混ぜると、相乗効果で新たな美味しさと出会えることもあります。私は愛媛県出身なので基本は甘いお味噌なのですが、そこに愛知県の赤味噌を混ぜるのが気に入っていますし、各地からお取り寄せし、味噌蔵ごとに異なる様々な菌を体に取り入れるのも面白いかなと思います。ぜひ試してみてください」(村上さん)

「麹」を学び、体験する時間が終わると、いよいよ締めのトークタイムです。日常に「麹」を取り入れるとどんな良いことがあり、取り入れるためにはどうしたらいいのか、私たちの質問に答えていただきました。スライドにリアルタイムで上がってくる参加者からの質問も交え、トークが進行しました。

──日常の中で、皆さんはどのように発酵食を摂っていますか?

なかじさん:僕の場合、味噌の摂取量が一番多いですね。朝、起きた時に、味噌をお湯で溶いただけのものを飲んでいます。仕事の前や午後のブレイクタイムにお湯で溶いたお味噌を飲むだけで、塩分や糖分、アミノ酸やたんぱく質が摂れて、体が温まり、脳も体も活性化するので仕事がはかどると思いますよ。出汁を入れなくても、お湯にお味噌を濃いめに溶くだけで十分です。

助野さん:私も朝・昼・夜とお味噌汁を飲んでいます。昼の味噌汁は、スーパーで売っている手軽なものに、うちで作ってる「米麹パウダー」を小さじ1くらい入れ、生味噌気分で味わっています。

村上さん:味噌汁は、私も毎日飲みますが、天然醸造のお味噌を入れると旨味が強いので、出汁を入れなくても美味しいですよね。今日、会場でご提供したナムルもお野菜と麹を同時に摂ることができて、腸内環境にとって非常に効果的です。たとえば、5日に一度作って冷蔵庫にストックしておけば、毎日少しずつ食べられます。

──参加者の方からの質問ですが、「発酵食は、エイジングケアにもいいですか?」

なかじさん:味噌汁とか甘酒を飲むと、腸に必要な栄養が入っているので、リラックス効果があります。リラックスすると副交感神経が働いて腸が動き、便通が良くなったり、新陳代謝が活発になるので、エイジングケアになると言えるかもしれません。

助野さん:有名な話ですが、赤味噌は抗酸化作用が高く、白味噌はストレスを緩和させる成分「GABA」を多く含むそうです。麹の量が多いとGABAが多くなるため、甘酒もそうだと思います。甘酒には、抗酸化作用、美白につながる成分も含むことがわかっていますよね。総じて言えば、日頃から「麹」を食べておけば何か良いことがある!で間違いないと思います。

村上さん:私も20代の頃はひどいアトピーでしたが、発酵を取り入れてから、気づけば肌のトラブルがなっていました。料理教室の生徒さんからもそういう声はよく聞きますので、麹で腸内環境が整うと、肌の調子も良くなることを実感しています。

──なかじさんは著書の中で「脳は第二の腸」と書かれていましたが、発酵食は人の健康にどのように作用するのでのしょう?

なかじさん:「脳は第二の腸」というのは、一般的には逆で「腸は第二の脳」と言われています。でも、人の体が形成される上で先にできるのは腸で、脳は後の方にできていきます。動物も魚も鳥も、多くの生き物は、古来、腸が海の中を動いているような筒状の生物が原型です。そんな腸だけの生物に、進化の過程で手足と頭がついていきました。つまり、もともと生物は腸を生かすために生きていたわけで、現代の私たちにとっても腸は非常に大切なものなのです。その点、日本の麹由来の発酵食は、腸そのものと腸内細菌のいずれの栄養にもなる優れた食べ物。腸の細胞や腸壁の新陳代謝を活性化させたり、さらには腸内細菌の餌にもなってくれます。

──参加者から「世界と日本では、発酵させる時に使用する微生物は異なりますか?」という質問もありましたが、いかがでしょう?

なかじさん:海外では、乳酸菌や酢酸菌を使うことが多いと思います。中国、韓国、台湾などの東アジアと、東南アジアの一部ではカビ発酵が盛んで、特に日本は麹カビが中心です。近年、麹の文化や技術が世界中に広まって、ひよこ豆など現地の豆で味噌をつくっているなど、今、日本とは異なる麹文化が海外で生まれつつあります。すごく面白い時代になりましたよね。

──最後に一言ずつお願いします。

村上さん:私は「発酵」と出会ってからすっかり健康になりましたが、体調以上に心が元気になったと感じています。科学的にも心と体の関係性は明らかになっていますが、発酵によって気持ちにも変化があることもぜひ注目していただけたら嬉しいです。また、私は昨年、愛媛県の伯方島に拠点を移したのですが、麹をつくる時に心が落ち着ける場所を整えておきたいと思って、海のそばを選びました。自分らしい暮らし方を見つけることができたのも発酵のおかげです。皆さんも生活に取り入れていただけたら、きっと何かが変わると思います。

なかじさん:僕は、麹を広く伝えていく活動をしていますが、そこには「日本人に麹の存在を知ってほしい」という思いがあります。普段から味噌も醤油も使っているのに、それらが「麹からできていること」や「麹菌とは何か」を知らない日本人が多いと思うのです。自分たちの文化を知るためにも、日本の食文化のベースにある麹というものを知ってほしい。そして、日本に生まれてよかったとか、麹菌って面白いとか、関心をさらに広げていただけたらいいなと思います。麹菌をもっと身近に感じてもらえるよう、これからも頑張って活動していきます。

助野さん:本日は、話を聞いて、食べて、麹をポケットに入れて持って帰って、麹が盛りだくさんの時間を過ごされたことと思います。日常に「麹」を取り入れてみたい人は、手っ取り早くて、取り組みやすくて、敷居が低いものは「塩麹」と「醤油麹」を一度つくってみることだと思います。いつも使っている塩や醤油を「塩麹」「醤油麹」に代えるだけで減塩にもなりますし、美味しくなります。私の家でも塩麹、醤油麹ばかりが使われていて、塩と醤油の出番はほぼありません。それが「麹」を始める小さな第一歩かなという気がしますので、本日をきっかけにしてぜひチャレンジしていたければと思います。

>イベント終了後のインタビューはこちら!

スペシャル“麹対談” 助野彰彦さん×なかじさん×村上友美さん

https://shokumaru.jp/hakko_interview202304/

HAKKO MARUNOUCHI 2023 Spring

スペシャルトーク「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」

開催概要

【日時】4月22日(土)13:00~14:30

【会場】MY Shokudo Hall&Kitchen/東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー3F

【登壇者】株式会社菱六 代表取締役社長 助野彰彦さん/株式会社麹の学校 代表・麹文化研究家・元蔵人 なかじさん/発酵料理家 村上友美さん

一人ひとりが発酵することで、まちも発酵する。発酵食で人もまちも元気に。──このテーマの下、4月1日~5月7日に「HAKKO MARUNOUCHI 2023 Spring」が開催されました。腸と脳は密接に関係していると言われていますが、日々の食事に発酵食品を取り入れると腸内環境が整い、こころと身体の健康につながります。そんな“発酵した人”が集まれば、まちも元気になる、との思いからスタートしたイベントは、今回で第3回の開催となりました。

期間中の4月22日(土)には、スペシャルトーク「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」を開催。会場となった「MY Shokudo Hall&Kitchen」は、平日の昼限定で、全国各地の旬の食材や発酵食材を使った具沢山のお味噌汁とおむすびを提供する「みそスープBAR」を営業している、丸の内エリア随一の“発酵”の発信地です。

さて「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」は、開催の挨拶が終わるとすぐに、ゲストの株式会社 菱六の助野彰彦さん、麹文化研究家のなかじさん、発酵料理家の村上友美さんがご登場。さっそく自己紹介を兼ねた、トークタイムとなりました。

はじめのトークでお聞きしたのは、“発酵”とともに歩む人生を選んだ理由。「どのようにして発酵と出会われたのか、『発酵人生』のスタートについて」です。それぞれの方のお話をご紹介します。

【はじめのトーク:「発酵人生」のスタート】

株式会社 菱六 代表取締役社長

助野彰彦さん

PROFILE:京都市北区生まれ。家業の「菱六もやし」は京都で唯一の種麹屋であり、創業約300年以上の老舗。麹を利用する発酵食をつくるのに欠かせない種麹屋は数少なく、全国で約7社。菱六の種麹は、京都のみならず全国各地に出荷されており、日本の発酵文化を支えるといっても過言でないはず。産学官連携で米麹を用いた新規食品原料の開発を行うなど、麹の新たな用途展開を見出す。また、麹体験講座を主催、麹に関する講演も多数行っている。

https://1469.stores.jp/(種麹のオンライン販売ほか、体験講座等も受付)

助野さん:「醸造蔵の息子」と聞くと、自宅に蔵が隣接していて、小さい時から職人さんに遊んでもらって育つ…といった状況をイメージされる方が多いと思いますが、私の場合は家から蔵までは自転車で30分くらいの距離があり、幸か不幸か、大人になるまで家業を知りませんでした。父を早くに亡くしていたこともありますが、野球や軟式テニスに打ち込み、普通に東京の大学に入学しました。就職活動を迎えた時に、一度、京都へ帰ったら、母から「うちも商売してるで」って言われて、そういえばそうだったな、と。その話を聞いた後で、私の家が昔から通っているお寺で占ってもらうことにしました。京都で商売している人は割とよく占いに行くんですよ。占い師のおばあさんには「あんたは、勤め人は無理やないか。家の仕事を勉強した方がいいんとちゃいますか」と言われて。その言い方が妙に説得力があったので、進路変更することにしました。でも、私は理科が嫌いで、思いっきり文系。その後、就職活動で酒蔵さんの営業職を受けてみたら、面接官に「何で菱六さんがここにいるんですか」と言われ、受けるなら醸造の方でしょうといった反応でした。そんな時、東京農業大学に短大があると知り、「2年間なら何とかなるやろ」と思って入学することに。体育会系の部活だった大学時代はあまり楽しい思い出がなかったので、「短大は女子学生がほとんどやし。失った4年間を取り戻せる」という気持ちもありました(笑)。ここで初めて「麹」という言葉を知りましたし、最初に買った『麹学』という本の冒頭のページに「種麹」や「菱六」の名が載っていて、自分が生まれ育った家のことを改めて理解しました。農大では幸いなことに、食品会社から出向されていた人が研究室にいて、その方からみっちりと基礎を学ばせてもらえました。それから月日が流れ、今年で23年目になります。

うちの会社に入った当初は、おばあちゃんが仕切っていたので、ゆるい組織だなと感じました(笑)。ずっと体育会系だったので、組織的にビシッとしている方が好きで。でも、初めの1~2年は大人しくしながら、徐々に外堀から埋めていき、最終的には「米を蒸す機械」と「布」以外は全部変えさせてもらいました。その後は自分なりに考えて、新たな挑戦もすることができました。

昨日までの3日間は、京都で「麹体験教室」を開催していまして、青森から愛媛まで、全国から集まっていただいた方に、米を蒸すところから麹が出来上がるところまでを体験していただきました。今、特に私が力を入れているのは「麹の認知度をあげたい」ということです。そのために様々な活動に取り組んでいます。

株式会社 麹の学校 代表/麹文化研究家/元蔵人

なかじさん

PROFILE:1979年大分県生まれ。料理研究家・中島デコ氏に師事し、自給的暮らし・陰陽論を学ぶ。その後、造り酒屋・寺田本家に8年間勤め、蔵人頭としてお酒造りに従事。日本酒を通して麹・発酵の原理を知り、伝統的な自然発酵の手法を身につける。また、寺田啓介氏より発酵醸造と哲学を学んだ。その後、独立し、2016年にはオンラインスクール「麹の学校」の運営を開始。日本および世界中に日本の麹・発酵文化を伝えている。

PROFILE:1979年大分県生まれ。料理研究家・中島デコ氏に師事し、自給的暮らし・陰陽論を学ぶ。その後、造り酒屋・寺田本家に8年間勤め、蔵人頭としてお酒造りに従事。日本酒を通して麹・発酵の原理を知り、伝統的な自然発酵の手法を身につける。また、寺田啓介氏より発酵醸造と哲学を学んだ。その後、独立し、2016年にはオンラインスクール「麹の学校」の運営を開始。日本および世界中に日本の麹・発酵文化を伝えている。

https://www.nakaji-minami.com/

なかじさん:僕はもともと芸術系の大学で、陶芸をやっていました。その頃、ちょうどバックパッカーが流行って、僕も東南アジアなど世界中を旅するように。現地では若者の集まる安宿に行き、お酒を飲み、音楽を聞いて過ごすことがよくありました。そんな時、海外の若者って古い民謡とか国歌を普通に歌えるんですよね。日本人は、民謡も君が代も、誰ひとり歌えません。それは歌に限った話ではなく、海外の人たちは自国の文化にすごくプライド持っていると感じました。海外への憧れだけで旅をしていた僕は、世界の人に日本人として何も伝えることができない、世界に出るなら日本の文化をもっと知らないといけない、と思いました。それがきっかけで大学を4年生の時に中退し、「鼓童」という伝統芸能の研修所に入って、和太鼓、民謡、民舞などを学びました。

その後、めぐりめぐって関東に住むようになり、転機となったのが偶然紹介された「寺田本家」という日本酒の蔵元さんです。代表の方とお話しした時に、「そういえば、お酒造りの歌がありますよ」と伝統的な酒屋唄を歌ったら気に入っていただいて、社員として採用されました(笑)。発酵も醸造も何も知らないまま入ったので初めは大変でしたが、あっという間に酒づくりの面白さにハマっていきましたね。僕にとって、そこが寺田本家だった、というのが幸運でした。寺田本家では「生酛(きもと)づくり」を行っていたからです。生酛造りは、冬の寒い時期に麹と蒸し米と水を置いておき、やがて空気中の微生物が降りてきて、発酵が自然に始まるのを待つ方法です。江戸時代から続く伝統的な醸造方法で、発酵するかもしれないし・しないかもしれない、どんな微生物が来るかもわかりません。安定供給ができないため、現在行っている蔵元は限られています。そんな生酛づくりとの出会いがきっかけになり、僕は発酵の道を歩むことになりました。毎日、米と麹が混ざり合ったタンクを見守っていると、突然“発酵が始まる瞬間”を目撃できるのです。何もなかったところから泡がポコポコと起き始め、急に生命活動が始まります。初めてその光景を見た時に、ものすごく深い感動を覚えました。

蔵人になって何年か経った頃、世間で「発酵」が注目され始め、僕も「麹造りを教えてください」と言われることが多くなりました。いろんな依頼を受けていたら、やがて活動の場が全国に広がっていき、独立して、麹を教えることがメインの仕事になったのです。今の活動の中心は「プロならではの麹の技術を、一般の人の台所へ届けること」。SNSを利用したり、3年前に『麹本』という書籍を発行したり、様々なメディアを通じて一般家庭の台所で麹を作る方法をお伝えしています。『麹本』には日本語と英語が併記されていますが、海外から注文していただくことも多く、日本の麹が世界に広がりつつあることを実感しています。

発酵料理家

村上友美さん

PROFILE:愛媛県・伯方島出身。発酵料理家として、発酵をテーマにしたオンライン教室「kitchen studio たべものさし」を主宰する他、黒麹甘酒や発酵調味料のオリジナルブランド「1day spoon」も手がける。毎月300件を超える黒麹甘酒の定期便は、人気殺到につき現在予約待ち。

https://tabemonosashi.com/

村上さん:私が料理の仕事を始めたのは30歳の頃。きっかけは、29歳の時に初期のがんになったことでした。私の親族でがんになった人はいないですし、あまりにも信じられなくて、医師に「なぜ私が」と聞いたら、「あなたの場合、食生活とストレスが原因です」と。これからどうやって生きていこうかと人生のどん底にいた時に、「20代で発症すると進行が早く、気づかなかったら亡くなっていたかもしれない」と言われて「自分は生かされたんだ」と思いました。その後、食と健康の関係について勉強し始めました。やがて、学んだことを仕事にしたいと考えるようになり、「35歳で料理教室を持つ」という目標を掲げて、料理の世界に入りました。

こうして始めた料理教室は、もともとは日々の食で健康になることをテーマにしていましたが、健康情報を出し過ぎると皆さんに響きにくいことがあって、次第に「楽しくて美味しい」という方向に移行していきました。でも、生徒さんと話をしていると「寝起きがしんどい」とか「肌荒れが気になる」とか、病気ではないけど小さな不調を抱えている方が大勢いて、やっぱり日常の食事で解決できるといいよね、と思い直すように。そこから、「健康的=美味しくないもの」というイメージを覆す「体に良くて美味しいもの」は何かないかと探し始めました。数年後、いよいよ見つけたのが「麹」です。初めて麹づくりを体験して、これだ!と思いました。

発酵を学び始めてから、特に好きになったのが黒麹です。でも、種麹を種麹屋さんから買うのは敷居が高いなと思っていたら、菱六さんが一般用に売ってくださっていたので助かりました。黒麹で甘酒を作ったら、料理教室の生徒さんから購入希望が多かったので、少しずつ販売するように。さらに、コロナ禍を経てより多くの方に黒麹甘酒を買っていただけるようになり、「家庭用をはるかに超えた大量の種麹を、個人に販売していただけるのだろうか」と不安になって、菱六さんに電話したことがあります。今後も継続して売っていただけると、やさしい対応でした(笑)。

また、黒麹甘酒を売ることになってからは、なかじさんに助けていただきました。私は素人から独学でスタートしたので、どうにも知識が至らないところがあり、黒麹甘酒を売る時に、麹や発酵のことをもっと学びたいと思いました。でも、難しい論文だと手が出せませんし、どうやって勉強したらいいのかわからなくて。そんな時に、なかじさんの「麹の学校」を発見し、すぐに入学しました。それが心のよりどころになったというか、基礎からいろいろと学べて自信が持てるようになりました。

──はじめのトークでそれぞれの「発酵人生」に耳を傾けた後は、ゲストの3人がお届けする「麹」を学び、体験する時間です。助野さんから順に1人ずつ登壇していきました。

発酵食の分類表。発酵食は、カビ、酵母、細菌の3つのグループに分けることができるそう

京都にある助野さんのお店には、「菱六もやし」という看板が掲げられています。平安時代、種麹のことを「よね(米)のもやし(生えたもの)」と呼んでいたことから、種麹屋さんは別名「もやし屋」となったそうです。では、米から何が生えるのか?と言えば、いわゆる「カビ」。麹菌とはカビの一種だ、というお話から、助野さんの「麹とは何か」の講義が始まりました。

「カビ、酵母、細菌──。発酵食とは、その3種類の微生物の働きによって作られる食べ物のことです」。そう話しながら、助野さんはスライドに投影された発酵食の分類表を1つずつ説明していきます。パンやチーズ、ワイン、お酢や納豆まで、一言に「発酵食」といっても、カビ、酵母、細菌など、由来する微生物が異なることが明らかになっていきました。

「私たち種麹屋は、麹菌を培養しています。麹菌は自然界にいろんな種類が存在していますが、中にはカビ毒を出すものもあり、きちんと安全性を確かめたものだけを扱っています。多種多様な麹菌の中から、お酒にづくり向くもの、味噌に向くものなどを選んで、酒屋さんや味噌屋さんに販売しています」(助野さん)。たとえば毎年秋になると酒蔵に行って「去年の酒はどうでしたか、今年はどうしましょう」といった話をするのも、種麹屋さんの営業活動の1つだそうです。

会場内には4色の種麹が展示されていました。種麹というものを初めて見た、というお客様も多かったようです

「種麹は色で分けると、緑、白、黒、橙、全4色があります。『緑』は、日本酒や醤油づくりによく使われていますね。『白』は、近所のスーパーで売られている乾燥した米麹に使われているものです。『黒』は沖縄の泡盛。また、焼酎の中にも黒い麹菌でつくっているものがあります。『橙』は九州の焼酎。『黒』と『橙』には特徴があり、増殖する時にクエン酸を出すため、口に入れた時に酸味を感じます。酸味があるおかげで、沖縄、九州の温暖な気候でも腐敗しにくく、安全に泡盛や焼酎をつくることができるのです」(助野さん)。なお、醤油づくりやお酒づくりに「種麹」がそのまま使えるわけではなく、何らかの穀物に種麹を加えて「麹」に変えてから使うそうです。蒸したお米に種麹を加えて、麹菌が繁殖したものは「米麹」、麦を使えば「麦麹」、大豆を使えば「豆麹」となります。

「その種麹が酒づくりに向くか、味噌に向くかは、私たちが一度麹を作ってみて判断しています。その菌が持つ性格、たとえば『あの酵素がどのくらい含まれるか』『でんぷんやタンパク質を分解する力がどれくらいあるか』などを見ていくと傾向がわかるのです。菌を選んだら、今度は蔵元さんにも試してもらって『いけるかもね』といった会話を一緒にするわけですが、私の家ではこういったやり取りを約300年、脈々と重ねてきたのだと思います」(助野さん)。菌は生き物。人の思う通りにいかないことも多い中で、長い歳月をかけて「菱六もやし」に息づいてきた唯一無二の知恵と技術、その一端を味わえる学びの時間となりました。

──助野さんのミニ講義の後は、なかじさんのワークショップ、村上友美さんの発酵料理を味わいました。レポート後半へ続きます!

https://shokumaru.jp/hakko_talk2023sp-2/

東京国際フォーラムおよび丸の内・有楽町エリアにて、「第31回 日本医学会総会2023東京 博覧会」が開催されました。会場の丸ビル1階マルキューブでは、まるのうち保健室が手がける「働く女性 健康スコア」より『働く女性3,400名超の調査よりみえた健康トピックスとは?』をテーマに講演を行いました。

「働く女性 健康スコア」は、女性特有の健康課題を“見える化”する産学医連携プロジェクトです。トライアル版として実施した昨年は、3,400名超の働く女性たちに調査を行い、データを集計・分析。その結果は、3月8日の国際女性デーに開催された発表会にてお伝えしました(レポート記事はこちら)。

今回のステージ登壇者は、神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科教授の吉田穂波先生、まるのうち保健室プロデューサーの井上友美(三菱地所株式会社エリアマネジメント企画部)の2人。

左:まるのうち保健室プロデューサー 井上友美(三菱地所株式会社エリアマネジメント企画部)

右:神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科教授 吉田穂波先生

吉田穂波先生は、日本、ドイツ、イギリスの医療機関で産婦人科医として勤務した経験をお持ちで、女性の健康に関する最新研究にも詳しいため、まるのうち保健室プロジェクトにおける働く女性の健康調査・分析に携わっていただいています。さらに、現在は4女2男の母でもあり、家庭と仕事を両立する働く女性たちと同じ苦労をされてきた当事者です。「子どもは一番上が18歳、下は3歳。6人もいますと、下の子はもはや孫のような気持ちです。50年後、子どもたちが健康面でも他のことでも知識を得て、自分の道をしっかりと生きていってほしいと思っています」(吉田先生)

そんな吉田先生のプロフィールをご紹介するところから始まったステージプログラム。吉田先生ならではの視点を加えながら「働く女性 健康スコア」から見えてきた“5つのトピックス”を紹介し、2人でトークセッションを展開。先の発表会とはひと味違ったプログラムとなりました。

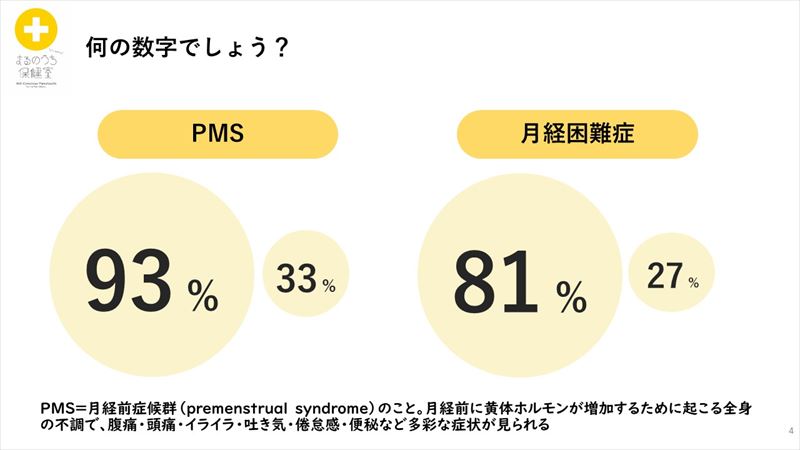

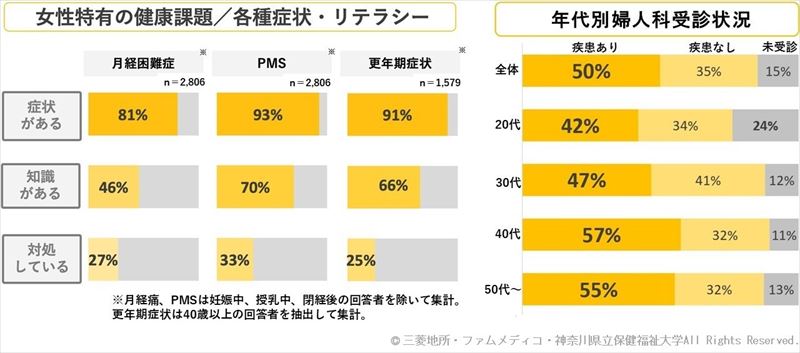

吉田先生:スライドに表示した93%と81%、これは何の数字だと思いますか? 今回、3,400名を超える女性に調査した「働く女性 健康スコア」で、PMSの症状があると回答した人が93%、月経困難症の症状がある人が81%という割合でした。かなり高い数値ですよね。PMSというのは、月経の前にホルモンのバランスが乱れて様々な症状が出ることですが、これほど多くの方々が症状に悩まされていることに私たちも驚きました。

吉田先生:また、PMSや月経困難症に対する「知識がある」と自信を持って答えた方の割合は、それぞれ70%と46%でした。さらに詳しく見てみると、症状に対して知識がない人より「知識がある」と答えた人の方が、「対処している」と回答した割合が8~10倍ほど高いことが判明。PMSや月経困難症が起こる原因を知っている人は、その対処方法もご存知の場合が多いことがわかりました。

本当は、PMSや月経困難症にも適切な対処方法があるのに、特に私くらいの世代の女性たちは、そういった症状は起きても仕方がない、毎月あるのが当たり前で、我慢するしかないと声を上げてきませんでした。これは、私も産婦人科医として反省すべき点だと思っています。これからは、知識を身につける人を増やすとともに、女性たちが声を上げられる環境を整えることで、PMSや月経困難症の問題はより改善されていくのではないか、そんな1つの希望を感じる結果となりました。

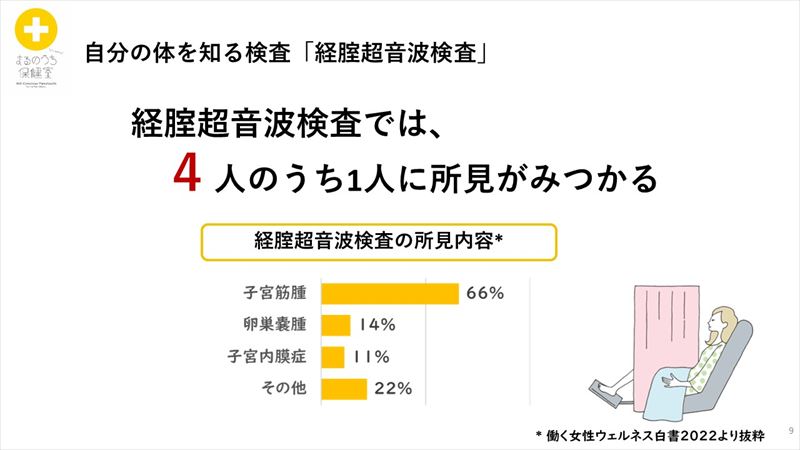

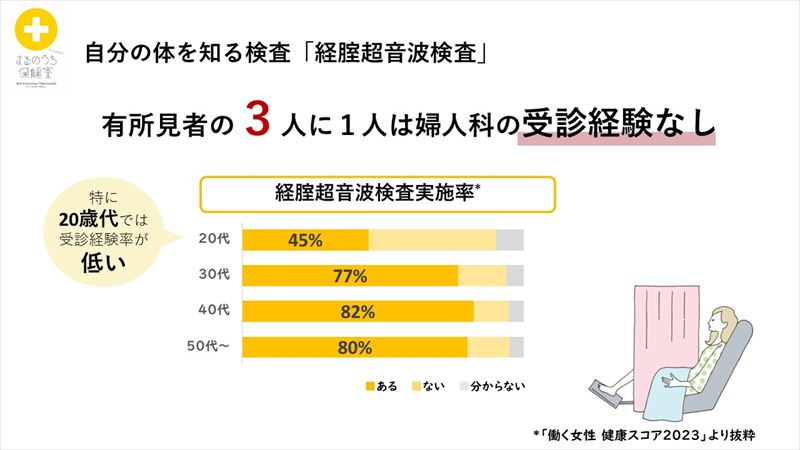

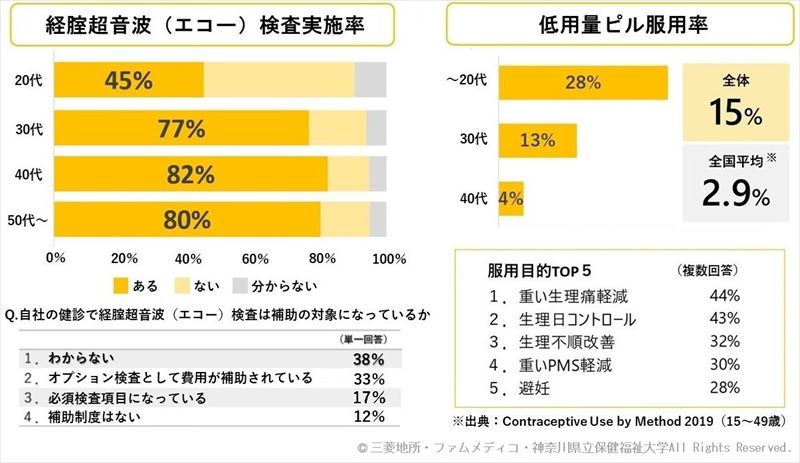

吉田先生:次に注目したいのが、経腟超音波検査(エコー検査)についてです。経腟超音波検査は、子宮や卵巣の状態を見ることができる非常に大切な検査ですが、これを受診することによってどのくらいの割合で異常所見が見つかるものだと思いますか? 私たちが行った調査では4人に1人の割合で、子宮筋腫、卵巣のう腫、子宮内膜症などの子宮や卵巣の病気が見つかりました。経腟超音波は放射線も使いませんし、若い方でも安心して受けられる検査ですので気軽に受けていただきたいのですが、なかなかハードルが高いと感じる方が多いようです。

吉田先生:また、婦人科検診の中に経腟超音波検査が入っているかがわからず、受診の機会を逃す方もいると思います。私たちの調査では3人に1人は婦人科の受診経験がありませんでしたが、実際に受けていただいたら多くの方に所見が見られる結果となりました。自分に子宮や卵巣の病気があることに気づかないまま過ごしてしまう恐さ。もしかしたら、妊娠・出産を考えるタイミングで初めて病気が見つかり、悔しい思いをする人もいるかもしれません。

吉田先生:今後は、経腟超音波検査をもっと広く普及させていく必要があると思っています。井上さんはこの検査のこと、もともとご存じでしたか?

井上:今までは私もあまり理解していませんでした。会社の婦人科健診の項目に乳がんや子宮頸がんの検査は入っているため、それを受けてさえいればいいのだと考えていました。

吉田先生:もし“神の手”を持つ産婦人科医がいて、触っただけで子宮筋腫や卵巣のう腫がわかる、ということがあればいいのですが、特に病気が初期の場合は、その形状をしっかりと映し出す経腟エコーでないとわかりません。経腟超音波検査でしか捉えられない病気は多く、がん検診では対応できないのです。

井上:企業の人間ドックや地域の保健所の健康診断を受診する際には、経腟超音波検査が含まれているかどうかをきちんと確認した方が良いですね。

吉田先生:そうですね。単に「婦人科検診」としか書かれていないお知らせが多いように思いますので、「経腟超音波検査入っていますか」とか「オプションで付けられますか」と問い合わせた方がいいかもしれません。

井上:先のお話にあったPMSや月経困難症に関しても、経腟超音波検査によって見えてくることはあるのでしょうか?

吉田先生:月経困難症は、子宮筋腫や子宮内膜症が原因で起こっている場合があります。初潮の頃から月経痛や大量の出血が続いていた方などは、もしかしたら20代、30代になって内膜症が見つかることもあるかもしれません。

井上:経腟超音波検査は、年に1回の受診で大丈夫ですか?

吉田:子宮内膜症や子宮筋腫は、女性ホルモンの刺激でどんどん大きくなることがわかっていますので、毎年1回チェックしておくといいですね。

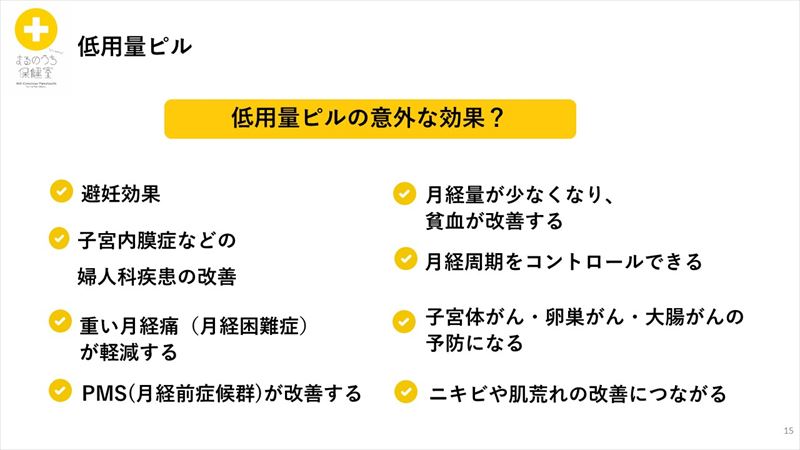

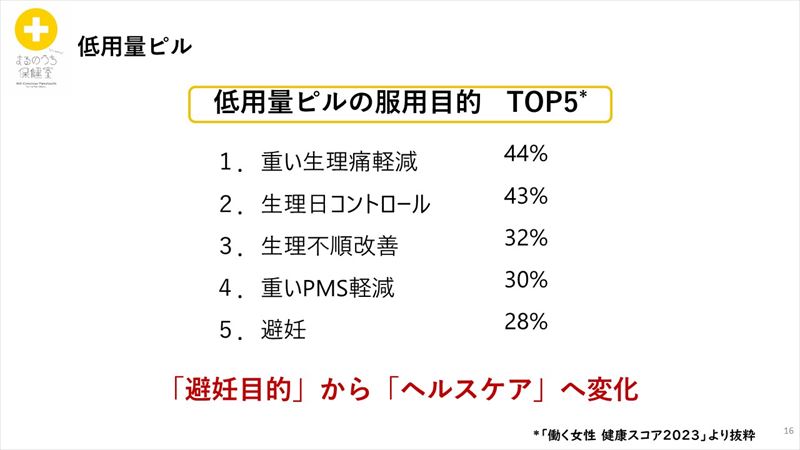

吉田先生:今回、低用量ピルについても注目すべきデータが得られました。低用量ピルの服用率は何%だったと思いますか? 2019年のデータで、日本の低用量ピルの服用率は全国平均2.9%と言われていましたが、2022年に行った私たちの調査では15%という結果でした。でも、日頃から低用量ピルを処方されている産婦人科の先生はきっと感じられていると思いますが、最近、低用量ピルを希望される患者さんはとても増えています。私の肌感覚としても、服用率15%はしっくりと腹落ちする結果です。

低用量ピルはもともと避妊のために開発されたものでしたが、他にも子宮内膜症を予防する・改善する、月経痛や月経量を軽減する、がんの予防になるなどの副効用があることがわかってきました。最近、低用量ピルを処方してほしいという20代くらいの若い世代では、吹き出物やニキビの治療が目的という方も増えてきていますが、それは本当に賢い使い方だなと思います。私も高校時代はひどいニキビで、小さなニキビが出ただけでも1日中憂鬱な気分で過ごしていましたし、大学、社会人になると吹き出物に悩まされるようになりました。その時、低用量ピルを知っていたら、絶対に使っていたと思います。

吉田先生:井上さんはまるのうち保健室の活動を通じて、若い世代の低用量ピルに対する意識についてはどのように感じていますか?

井上:今回の調査結果を踏まえて、低用量ピルの服用率が高い企業の方へヒアリングしたところ、使用した人の「使ってみて良かった」という経験が口コミのように広がっている、というお話もありました。また、一言で「低用量ピル」といっても非常に多くの種類があり、副作用を心配されていた方も自分に合うものが必ず見つかるということがわかってきて、自分の働き方をコントロールするだけでなく、美容の目的でも使っている若い世代が増えていることを私も肌で感じています。

吉田先生:昔は、月経をコントロールするなんて自然な生理現象に逆らうことだ、と思われていましたが、今はPMSや月経困難症も改善できる手段があるのだから上手に活用していこう、というポジティブな機運を感じますね。

服用目的を調査した結果では、生理痛を和らげたい、月経周期をコントロールしたい、月経不順を改善したいなど、多くの回答が「月経」のトラブルに対応するものでした。自分の毎日を暮らしやすくするために、人生をよりハッピーに過ごすために服用されるのはとてもいい使い方だと思います。

井上:現代女性は「月経の回数が多い」というお話を聞いたことがあります。ある程度、月経をコントロールしないと自らの体を酷使してしまっている可能性もあって、少し休ませてあげるという視点で低用量ピルを服用する人もいらっしゃるそうで、非常に驚きました。

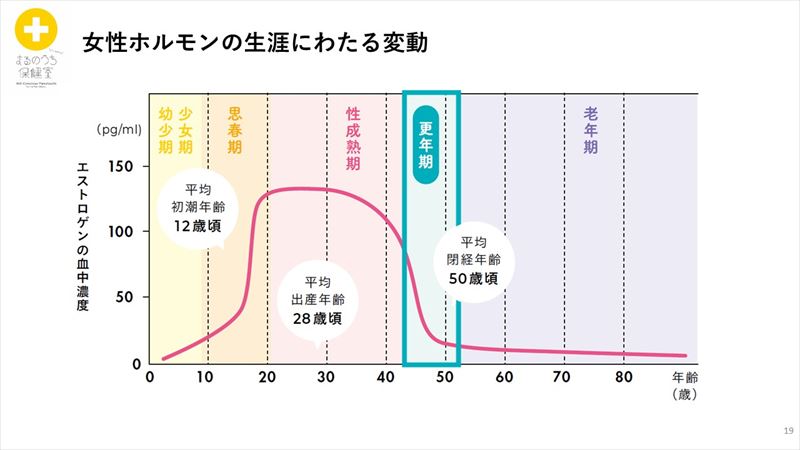

吉田先生:そうなのです。昔の女性は、一生涯でわずか50回程度の月経回数でした。今は初潮の時期も早まり、妊娠・出産回数も減り、その結果、人生を通じて平均400~450回も月経がやってきます。

井上:約9倍ですね。

吉田先生:それだけ回数が多いと、月経があることのメリットよりもデメリットの方が上回ってしまう人もいると思います。月経は妊娠・出産のためには欠かせないものですが、それ以外の時は卵巣をお休みさせたり、体を労わるという考え方も大切です。

吉田先生:以前、ドイツで産婦人科の研修をしていた時に、日本とは大きく異なる価値観に触れたことがあります。ドイツでは女の子が中学になったら、お母さんに連れられて婦人科を訪れます。病院では、母娘そろって低用量ピルや妊娠・出産の話を聞き、低用量ピルを処方してもらうのです。日頃から低用量ピルを内服し、妊娠・出産のタイミングに一時的に止め、出産した後に再び服用を始めるという例をたくさん見聞きしました。

井上:体質的に、低用量ピルを飲めないという方もいるのでしょうか?

吉田先生:クリニックに行くと、高血圧や肥満、血栓症といった病気がないかを確認した上で処方されますが、ほとんどの方は飲むことができます。あと、低用量ピルは何種類もありますので、必ず体に合うものが見つかると思います。

井上:継続的に服用するとなると、コストの面も気になります。

吉田先生:大事なことですよね。クリニックで処方する場合は、2,000~3,000円が相場だと思います。また、通販でお求めになる方もいらっしゃって、聞いたところ1,500円くらいだそうです。あとは、保険適用のものもあります。保険適用とは、たとえば、月経困難症に確実に効くなどお墨付きのある低用量ピルであるということですが、こちらなら毎月1,000円以下で内服できると思います。

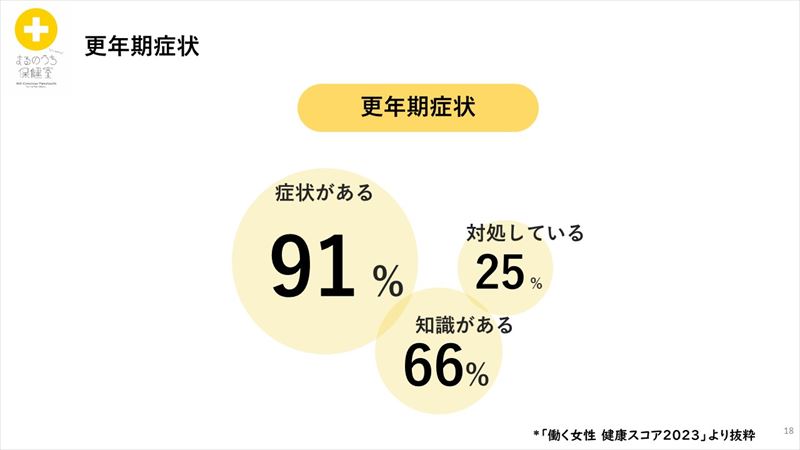

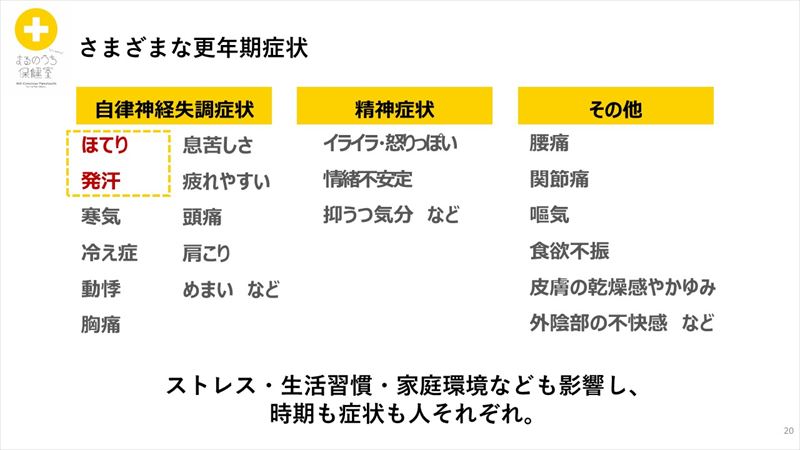

吉田先生:続いては、更年期症状に関する調査結果をお伝えしたいと思います。「更年期症状がある」と答えた方の割合は何%くらいだったと思いますか? 「強い更年期症状がある」「時々、症状がある」を含め、なんと90%以上の方が「更年期症状がある」と回答していらっしゃいました。そのうち、更年期について「知識がある」という方は約70%です。さらに知識がある方は、何らかの対処している人が多いこともわかりました。

井上さんは、更年期をどのように捉えていますか?

井上:以前は、私も「更年期」と「更年期症状」は同じものだと思い込んでいました。

吉田先生:そういう方は多いですよね。「更年期」というのは、幼少期、思春期といったライフサイクルの中の一つの時期です。年齢とともに卵巣の中の卵細胞が減り、女性ホルモンが減少していく時期を更年期と言います。閉経は平均で50~51歳と言われていますが、その前後5年程の約10年間が更年期で、100%誰にでも訪れる時期です。ただ、100%の方に「更年期症状」が出るとは限りません。更年期を何事もなく過ごしてしまう人もいれば、重い症状に悩み、辛い思いをしながら過ごす方もいらっしゃいます。

吉田先生:更年期症状の代表的なものは、ほてりや急な発汗があります。その他にも、爪や髪がパサパサしてきた、頻繁にめまいが起こる、関節がギクシャクする、肩こりや腰痛がひどくなるなど、様々な症状が起こります。体の不調だけでなく、イライラしたり、落ち込んだり、自分の性格が変わったと悩まれる方も。あまりにも症状が多種多様なため、昔は婦人科の病気ということがわからずに、整形外科、皮膚科など、いろんな病院をさまよっている更年期女性が多く見られました。現在は、女性ホルモンの減少により起こる更年期症状だということがわかってきましたので、婦人科に行けばきっと改善策が見つかると思います。

更年期症状や重症度は人それぞれで、生活習慣、ストレス、家庭環境など、様々な要因で変わってきます。そのため、みんなも頑張ってるから、みんなは普通に過ごしてるから、と他人と比べて我慢するのではなく、自分の更年期症状をゆっくり見つめてみることが最初の一歩だと思います。

井上:ライフサイクルの一時期であるということは、更年期は女性だけでなく男性もありますよね?

吉田先生:最近、男性更年期という言葉もよく耳にするようになりました。更年期の頃、女性ホルモンはガクッと急激に減少するため大きな症状が出ますが、男性ホルモンは緩やかに下がっていきますので、何の症状もなく過ごす人が多いのです。ただ、もちろん男性でも症状に悩まされる人もいますし、もしかしたら男性の方が我慢強くて、漠然とした不調を口に出さない人が多いのかもしれません。女性に限らず、男性も当事者意識を持って、会社の中でも更年期について気軽に話せる場があるといいですね。

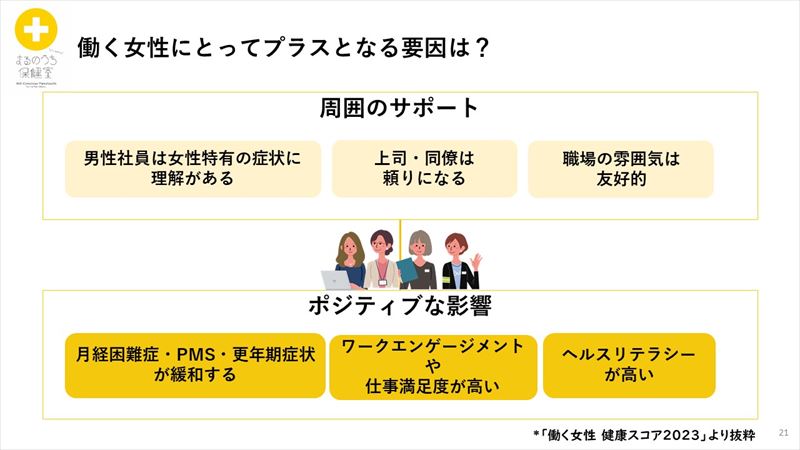

吉田先生:最後のトピックスは、私たちの調査の中でも特に重要なポイントです。会社の中で、周囲の男性社員の理解がある、上司・同僚が頼りになる、職場の雰囲気が友好的だと感じている女性たちは、PMSや月経困難症、更年期の症状を感じにくいことがわかったのです。そういった女性特有の症状がない人の方が、仕事への意欲、仕事への満足度も高く、自分の健康に対する意識も高いことがわかりました。男性にとっても、女性特有の症状をきちんと知っておいた方が自分の健康を大事にすることにつながるかもしれませんし、職場全体の雰囲気も変わってくると思います。

井上:職場に限らず、家庭の中でも男性の理解があったり、時々気にかけてもらえると症状の緩和につながるかもしれませんね。

吉田先生:月経や更年期の症状は、育児や介護などの要因で悪くなることもあるでしょうし、家庭生活においても大きな課題です。家族として、いつでも相談し合える関係があるといいですよね。

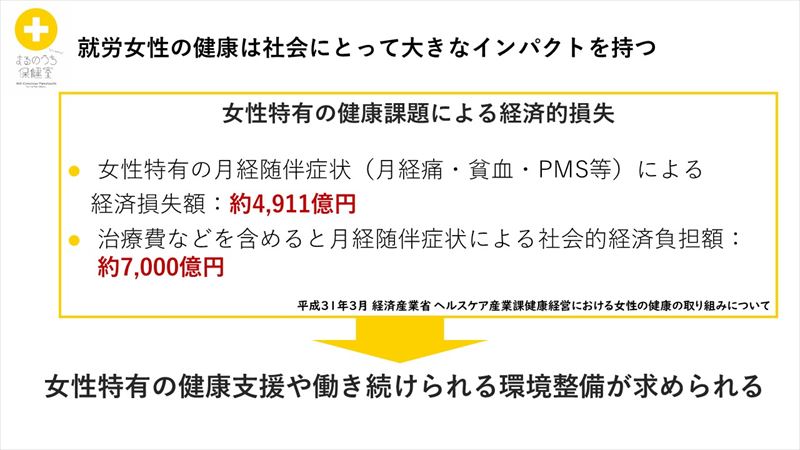

これまでお話してきました女性特有の健康課題ですが、実は経済的にも大きなインパクトを与えているということがわかっています。女性特有の月経痛・貧血・PMSなどによる経済損失額の試算は、年間で約4,900億円です。人口減少、人手不足などの問題を抱えている日本だからこそ、女性も男性も、より良い健康状態のまま楽しく働き続けられる、そういう文化や環境作りがいっそう求められています。

──女性が働きやすい文化の醸成に向け、「個人」「コミュニティ(企業・アカデミア)」「社会」という3つの視点から活動している「まるのうち保健室」。今後の活動にもどうぞご注目ください。

「明日のお弁当に使う分だけ、“ミニトマト3個”でも購入いただけます」。会場を歩いていたら、ふとそんな声が聞こえてきた──。この「丸の内 gramme Marché 2023」(まるのうち グラム マルシェ2023)は、グラム単位で量り売りするマルシェです。たとえばトマト1個~など、無駄なく必要な分だけ買えるのが量り売りの醍醐味の1つ。昨今、フードロスや包装の削減など、地球にやさしいお買い物として注目されています。

4月6日(木)~8日(土)に開催された第11回 丸の内グラムマルシェは「丸の内から生産者を応援」をテーマに、丸ビル1階・マルキューブに全12店舗が集結しました。イベントの様子をレポートします。

会場に到着してすぐに目を引かれたのは、赤、オレンジ、黄色、色とりどりの柑橘類。

柑橘類の専門店ですか?と聞いてみたら、「いつもはいろんなフルーツを取り扱っていますが、今回は季節柄、柑橘類を中心にしました」といいます。「甘いのがお好みなら『せとか』、清々しいものなら『小夏』、濃厚なのは『なつみ』。あと、しまなみ海道の高根島で、ハウス内にニワトリや害虫の天敵となる昆虫を入れて、無農薬で育てているレモンも非常におすすめです。あとは昨年10月に収穫し、スマートフレッシュという方法で保管した『シナノスイート(リンゴ)』もご用意しています。とても甘いですよ」

この「はるセレクション・もったいないフルーツショップ」は、全国の果樹園より“規格外のフルーツ”を揃えたお店。小ぶりだったり、多少の傷がついていたり、外見が劣るため流通にはのらないものの遜色なく美味しいフルーツは、店長・はるさん(谷 治樹さん)の目利きでセレクトされているそうです。廃棄せざるを得ない規格外フルーツを売ることで農家さんの収入につなげ、これからも農業を続けてほしいという思いからスタートしたのだとか。

「『実が小さいから安いんだ』などとおっしゃる方もいて、さすが丸の内のお客様は“規格外のフルーツ”をご存じの方が多いように感じました。小粒の方が味が凝縮されていて、皮もむきやすくてお子様にも良いですよ」。こちらでは小粒の柑橘も1個~の量り売りが可能でしたが、3日間を通じて“全種類を2個ずつ”など「多種類・少数」を買う人が多かったそう。皆さん、旬の柑橘類の食べ比べを楽しんだのではないでしょうか。

黒板に大きな文字で「生はちみつ 量り売り」と掲げていたお店は、信州大町市からやってきた「ねまるちゃテラス」。でも、“生”のはちみつとは一体?

「私たちは、非加熱の完熟はちみつを販売しています。非加熱のはちみつは珍しく、流通量の数パーセントほどしかありません」。お店の方いわく、はちみつを加熱するとえぐみが出ることが多く、栄養素も損なわれがちなのだそう。しかし、非加熱ならはちみつ本来の味わいが楽しめるといいます。「先ほど、南米ご出身のお客様がいらして『本物のはちみつかどうか、僕にはわかるんだから』と試食して、買って帰ってくださいました(笑)」

また、普段は丸の内 行幸マルシェに出店しているという「ねまるちゃテラス」も、“量り売り”は今回初めてだったそうです。「量り売りは、すごく面白かったです。たとえば、お子さんが『僕がやりたい』と言い出して、家族揃って楽しそうに体験してくださったり、量り売りがあることでいつも以上に会話が生まれました」。そして最終日の夕方、量り売り用の缶の中はまもなく底をつくところでした。

「私たちは毎週のように農家さんのもとへ足を運んでいて、今日、販売している野菜は、東京、千葉、茨城の畑までそれぞれ取りに行ってきました」。店頭を青々とした野菜で賑わせていた「Connect Farm」は、農家さんと消費者を直接つなぐ仕組みをつくる会社。お話を伺っていると、種まきから掃除まで、農家さんのお手伝いをすることもよくあるそうで、取引先のような関係ではなく農家さんを伴走者として支えたいという思いがひしひしと伝わってきました。

「今回、量り売りしているのは、新玉ねぎ、れんこん、レモン、焼き芋です。焼き芋は、茨城県の農家さんの安納芋を使っています。多くのさつまいもは、収穫後、熟成期間を経ると糖度や風味が増しますが、この安納芋は土を掘って、もみ殻をかぶせて1カ月以上寝かせたものです。丸の内グラムマルシェでも人気が高く、連日あっという間に売り切れてしまいました」

その他に売れゆきの良かったものを聞いてみたら「ミックスリーフ、ビーツ、レモン」とのこと。「ミックスリーフは洗ったらすぐに食べられるので、仕事帰りの方にもファミリーにも、重宝されたようです。ビーツは『オレンジビーツ』『デトロイトビーツ』『うずまきビーツ』の3種類を用意していましたが、滅多に買わない野菜だから売れたのかなと感じました」。つまり、レストランで食べることはあっても、スーパーで手に取ることはないビーツと偶然出会い、買ってみようかな、という人が多かったようです。「日常使いのマルシェというより、グラムマルシェはちょっと特別な雰囲気なので、普段と違う野菜を試してみたいと思うのかもしれません」と話してくれました。

各店舗のはかり(計量POSレジ)やキャッシュレス決済サービスを提供し、グラムマルシェの運営を支えている、はかりのパイオニア「株式会社寺岡精工」も出店。店頭に並んだファーマーズライナー 紀ノ国(和歌山県有田市)から届いた果物&野菜を最新鋭のAIセルフサービススケール「SM-6000AI」を使って、量り売りで購入する体験ができました。

お客様が野菜やフルーツをはかりに載せると、AIによる画像認識技術で「どの商品が選ばれたのか」を自動判別。重さを測定し、料金シールが出てきます。

「量り売りのお店では、物によってそれぞれ値段が違うので、はかりにのせてから『商品は何か』を選ばないとなりません。それをお客様ご自身にやっていただくとなると、面倒ですよね。今回の新しいはかりは商品の判別までできるので、お一人でもスムーズにお買い物していただけると思います」。そう説明してくださったのは、寺岡精工の鈴木佐知子さん。世界各国では見かけることの多い「量り売り」を、少しでもお買い物時のストレスをなくすことで日本でももっと広げていきたいと、寺岡精工では新たなはかりの技術開発に日々取り組んでいるそうです。

また、量り売りの魅力をお聞きしたら、「どんな大きさでも販売できること」と話してくれました。「スーパーでは大きさを揃えて売られていますが、量り売りなら自由ですよね。小さいサイズや少量を欲しい方もいるでしょうし、消費者はニーズに合わせて買うことができます。また、お店としても袋詰めの手間がかかりません。これからの時代、量り売りはもっと見直されていくと思います」。丸の内で多くの方に体験していただいて、量り売りの魅力を広く伝えていきたいのだといいます。

丸の内グラムマルシェに訪れると、お店の方との会話を通じて、生産者さんと少しだけつながることができます。また、量り売りを通じて、今の時代に合うお買い物スタイルを考えるきっかけにもなります。今回、参加できなかった方は次回の開催をぜひお楽しみに。

グラムマルシェを満喫した後は「グラムコンテスト」に挑戦。カゴの中に決められた重さ「831(やさい)g」分のブロックを入れることができたら、ジャストグラム賞として「レゴ®デュプロ はじめてのデュプロ やさい市場」がプレゼントされます。今回はデンマーク発の玩具ブランド、レゴグループとコラボしていたため人気を博し、最終日には家族連れの方が長い列をつくって大賑わいでした。

抹茶、玉露、煎茶、ほうじ茶、玄米茶を量り売りしていたのは京都の老舗、日本茶専門店「一保堂茶舗」。丸の内にも店舗があるものの、グラムマルシェは初出店です。

蒲田「MEAL MAN」は、オートミールのチョコチップクッキーの他、お豆腐ドーナッツや、生おからと米粉を使用したマフィンを販売していました。

「丸の内 gramme Marché 2023」開催概要

日時:4月6日(木)~8日(土) 11:00~19:00

会場:丸ビル1階 マルキューブ(東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1階)

主催:丸の内グラムマルシェ実行委員会(三菱地所株式会社、株式会社寺岡精工、一般社団法人青空市場、三菱地所プロパティマネジメント株式会社)

後 援:農林水産省、千代田区、千代田区観光協会

毎年3月8日は、女性の権利、政治・経済分野への参加を推進するために、1977年の国連総会で議決された「国際女性デー」です。働く女性の未来の姿に寄り添うプロジェクト「Will Conscious Marunouchi」にとっても大切なこの記念日に、今年は「働く女性 健康スコア」発表会2023を開催しました。

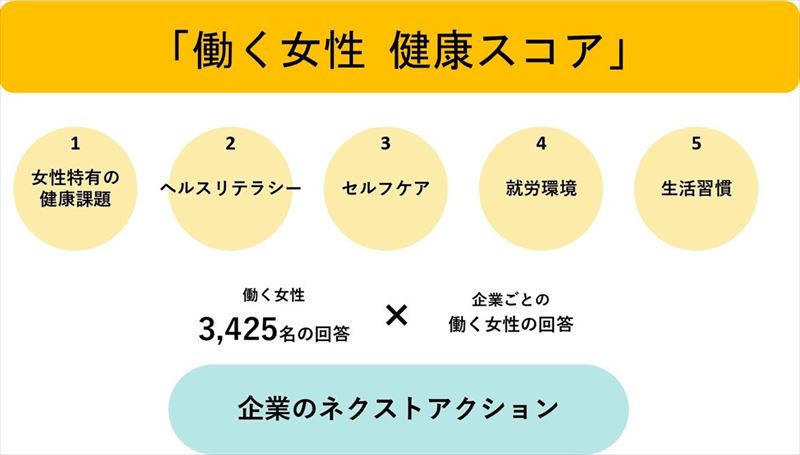

まるのうち保健室「働く女性 健康スコア」は、株式会社ファムメディコとともに取り組む、女性特有の健康課題を“見える化”する産学医連携プロジェクトです。調査方法は、神奈川県立保健福祉大学の協力のもと、疫学調査をベースとした調査項目を開発し、アンケートを作成。今回はトライアル版として、参画企業14社・約3,400名の働く女性たちにアンケートにご回答いただき、データ集計した結果を発表しました。

イベント第1部「働く女性 健康スコア」の結果発表の後、第2部には特別ゲスト・庄司智春さんと藤本美貴さんご夫婦がご登場。お互いに支え合いながら仕事と子育てに励むご夫婦、それぞれの立場から女性の健康課題について考えるトークセッションを行いました。

「働く女性 健康スコア」発表会2023のレポートをお届けします。

三菱地所株式会社 エリアマネジメント企画部 部長 服部謙一の挨拶にて開会いたしました。

「働く女性 健康スコア」発表会2023はオンライン配信とメディア発表のハイブリット型で開催され、会場には多数のカメラと記者の方々で賑わっていました。

イベント第1部は「働く女性 健康スコア」の結果発表。

3名の登壇者の発表を、順を追ってご紹介していきます。

【はじめに】「働く女性 健康スコア」の背景と取り組みについて

──井上友美(三菱地所株式会社 エリアマネジメント企画部 まるのうち保健室プロデューサー)

まるのうち保健室は、「女性たちの働きやすい文化醸成」をテーマに掲げ、「個人」「コミュニティ(企業・アカデミア)」「社会」という3つの視点で活動を展開しています。中でも、今回の「働く女性 健康スコア」は、企業の皆様と連携しながら行う「コミュニティ」におけるプロジェクトです。これまでのような男女画一的な調査では把握しづらかった女性特有の健康課題などの領域を“見える化”していこうという取り組みになります。

ちょうど1年前の国際女性デーには、「働く女性ウェルネス白書2022」を発表しました。都心で働く女性たちの健康実態・就労環境などの調査結果をまとめた白書です。今年の「働く女性 健康スコア」はウェルネス白書の結果を踏まえ、そこから生み出した5つのセクションから構成されています。

「働く女性 健康スコア」を構成する5つのセクション

●女性特有の健康課題 ●ヘルスリテラシー ●セルフケア ●就労環境 ●生活環境

また、健康スコアは<設計→アンケート→分析→企業フィードバック>が⼀環となり、企業ごとの課題抽出ツールとして開発されています。今回は14社、3,425名の女性に回答していただきましたが、ご参画の企業様には個別に結果のフィードバックを行ったほか、各社が集まって課題を共有し、解決策をディスカッションするワーキングを開催しました(開催レポートはこちら)。女性たちの声をきっかけに、新たな施策や制度導入など、企業のアクションにつながるような仕掛けづくりを目指して推進しています。

今回の参画企業の中から新制度導入に至った事例紹介

●株式会社アイスタイル

福利厚生サービスに「経腟エコー検査」を新たに導入

●株式会社クリーク・アンド・リバー社

女性に多いがん検診(子宮・乳房)の健診基本項目への組み込み

●三菱地所株式会社

不妊治療・PMS治療の費用補助導入 ※上限あり

【メインテーマ】「働く女性 健康スコア」の結果発表

──吉田穂波先生(神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科教授)

「働く女性 健康スコア」は、今まで評価されてこなかったことを可視化する、大きな価値のある取り組みです。今後の課題解決につながるヒントとなるような結果を得られましたので、広くご活用いただければと思います。

「女性特有の健康課題」や「ヘルスリテラシー」に関しては、月経困難症、PMS、更年期症状を感じている人の割合が非常に高く、もはや“誰でも持っているのが当たり前”になっていることがわかりました。また、「知識がある」割合に対して「対処している」人の割合がぐっと下がっている点も注目べきところです。

また、婦人科の受診経験がある人は、全体の85%でした(疾患あり・疾患なし)。ただ、疾患なく婦人科を受診する人、ここに検査や女性特有の症状に対処する目的の人が含まれると思いますが、どの年代も半数以下という低い割合になりました。

経腟超音波(エコー)検査の実施率は、全体平均71%でした。経腟エコーは婦人科疾患の発見には欠かせない検査で、昨年に実施した「働く女性ウェルネス白書2022」調査では、子宮筋腫、卵巣嚢腫などの婦人科疾患が4人に1人の割合で見つかりました。「自社の健診で補助の対象になっているかわからない」と回答した人も多くいましたが、企業にはぜひ補助制度を導入していただきたい大切な検査です。

低用量ピルの服用率は、全国平均の約5倍にあたる約15%。都心部で働く女性には低用量ピルが広がりつつあり、避妊薬としてではなく「ヘルスケア」の目的で服用している人が多いこともわかります。さらに、日頃からピルで不調を緩和している女性の方が、仕事への満足度、昇進意向、やりがいを感じているということも明らかになりました。

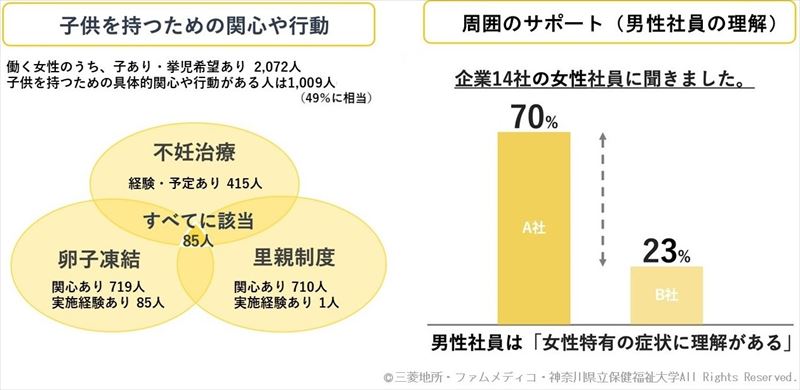

「子供を持つこと」に関する調査では、将来的に子供を持ちたいと思いながらも、悩みや不安を抱えている人が多いことがわかりました。また、不妊治療の経験・予定者、卵子凍結に関心を持っている人も多く、それぞれの女性が妊娠できるタイミングに対応できる制度づくりの大切さを再認識する結果でした。

また「男性社員の理解度」は、A社では70%、B社は23%など企業差が非常に大きくなりました。さらに分析したところ、「上司や男性社員から理解されていると感じている」「職場の雰囲気が良好」という女性ほど、月経困難症やPMS、更年期症状が緩和するという驚くべき結果が出ました。また、更年期女性にターゲット絞って解析したデータも同様の結果に。病院が出す処方箋ではカバーしきれない勤務環境や、受け止めてくれる人々の存在感が社会的な処方箋となって、症状の緩和、ストレス軽減につながるようです。

【講評】結果から見えてくること

──吉村泰典先生(慶應義塾大学 医学部 名誉教授、元日本産科婦人科学会 理事長)

本日発表された「働く女性 健康スコア」から3つの点に注目しました。

1つ目は、女性のヘルスリテラシーの問題です。今回は都市部の企業を対象にした調査ですが、全体的にリテラシーが高いとはいえない結果で、地方の企業ともなればより低いことが予想されます。たとえば、大多数の人が月経困難症を感じながら、約4分の1の人しか対処していません。今回、参画された企業の方々には女性従業員のリテラシー向上に取り組んでいただき、他の企業にも良い影響を広げてもらえたらと期待しています。

2つ目は、就労環境は全体的に良いのではないかということです。女性の健診項目の見直し、不妊治療の費用補助などの制度があると、女性たちが自らの健康課題を考え、知るきっかけになります。女性のヘルスリテラシー向上のため、ひとりひとりの意識を変えるには、企業や社会のサポートが必要です。制度づくりは企業によって差があることも見えてきましたが、たとえば「健康スコア」を導入するだけでも第一歩になると思います。

3つ目は、男性の理解について。特に経営者・管理職の男性に、女性の健康へ理解を深めていただくと企業の生産性が向上するという点でも重要ですし、企業価値を高めることにつながります。ご存知の方も多いと思いますが、月経困難症による経済損失は5,000億円とも言われています。これまで、社会や企業が女性の健康をサポートすることは余計なコストと捉えられてきましたが、これは人的資本への投資です。経営戦略として、企業が女性の健康に取り組む時代になったのではないでしょうか。

>>イベント第1部の発表資料「働く女性 健康スコア」のダウンロードはこちら

https://shokumaru.jp/hokenshitsu/report2023/

※グラフ等のデータ、吉村先生のコメント全文も掲載しています。

第2部のトークセッションは、庄司智春さん・藤本美貴さんが「夫婦で登場する機会は少ないので、嬉しいけど恥ずかしい」とお互いに照れながら、まるで結婚式の入場のように並んで歩いてくるシーンから幕を開けました。

登壇者は、特別ゲストの庄司智春さん・藤本美貴さんご夫婦のほか、井上友美(三菱地所株式会社 エリアマネジメント企画部 まるのうち保健室プロデューサー)、浜中聡子先生(クレアージュ東京 レディースドッククリニック 総院長)の4名。トークテーマは「自分らしく働き続けるための、私のためのセルフケア、周囲へのサポート」です。

最初に、本日のテーマ・働く女性の健康課題について問われると、「うちは夫婦間のコミュニケーションが多い方なので、健康面についてもよく話します」と、庄司さん。「僕は現在47歳なんですが、この世代の男性って女性の問題に踏み込むと気持ち悪いと言われそうと思うところがあって、昔は距離をおいていました。でも、結婚して14年、いろんな話をしているうちに、今ではきちんと美貴さんの身体を労われるようになりました」と言います。

一方、「女性同士でも口に出してもらえないとわからないので、男性はもっと難しいだろうと思います」と話す、藤本さん。「私もモーニング娘。にいた時、十何人も女の子がいると『あの子、なんだか機嫌悪いな』と思うことありましたけど、後で『そういうことだったんだ』って気づきました」と言いますが、女性同士でもわからないとは一体なぜでしょうか? 浜中先生が回答してくれました。

「生理は、誰にでもあるのが当たり前。だからこそ、生理を理由とした体調不良は口に出さない人が多く、自分で何とかしようとする傾向が強くあります。でも、生理痛にも別の病気が隠れている可能性がありますし、もっと気軽に婦人科を受診していただきたいですね。また、庄司さんがおっしゃったように、世代的に女性の問題に踏み込みにくい男性は非常に多くいます。そういう人は、まず正しい知識を持っていただくことが大切です。もし体調不良に悩む女性がいたら手を差し伸べて、正しいアプローチができるように社会全体の認知を広げていただきたいと思います」(浜中先生)

「まるで僕が男性代表みたいな言い方になりますけど、男性のスペックとして女性への知識は持っておいた方がいいですよね。モテることもありますし(笑)、人としての信頼度も高くなる。うちでは日頃から本当に小さなことでも話すようにしていますが、これから男性は女性への踏み込み方をマナー?というかスペックとして持ち合わせたほうがいいと思います」(庄司さん)

確かに男性の理解も重要ですが、女性たちも自分事として“セルフケア”を意識してほしいところです。藤本さんに聞けば、「私は若い頃から過度のダイエットもしたことがないですし、生理痛も少ない方なので婦人科の病気の知識はあまりない」と言います。でも「美容院に行くくらいの感覚で、かかりつけの婦人科を持っておくと安心すよね」とも。

「女性のセルフケアとしては、まずは低用量ピルのことを知っていただきたいです」。そう話す浜中先生は、ピルは“低用量の女性ホルモン”だと理解するのがいい、と続けます。「ピルは避妊薬というよりも、月経困難症を緩和するなど、ホルモンバランスの乱れを改善してくれる治療薬です。女性は11~13歳くらいで初潮がきて、思春期を迎え、やがて妊娠・出産というイベントがあります。40代の半ばからは更年期に入っていきますが、女性の人生は常に女性ホルモンの影響を受けています。だからこそ、人生のどのタイミングでも『女性ホルモンのバランスが年齢相応であること』が大切です。女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンの2種類がありますが、病院で分泌量を測定して、必要なら最低限の量を補充して体調を整えることもできます」(浜中先生)

「女性ホルモンが2種類あることも知らなかったですし、量を測定できることも初めて知りました」(藤本さん)

そして話題は、女性ホルモンから男性ホルモンへ。「男性も男性ホルモンが減少して、更年期症状が出る人がいます。男性の場合も分泌量を測り、必要な方には補充します。通常の人間ドックは生活習慣病やがんの検査が中心で、ホルモン量まで調べることはありませんが、たとえば奥さまの誕生日には2人で検査を受けるなどルールを決めて、定期的に夫婦で一緒に受けていくこともおすすめです。毎年の検査データを蓄積して、総合的に判断できる仕組みをつくっておくと今後のためにいいと思います」(浜中先生)

そして、トークセッションはいよいよ終了へ。

最後に、お二人はこのようなコメントをくれました。

「私も妊娠・出産を経験していますが、その経験の中では全く知り得なかったことを聞けました。ママ友とももっと気軽に話したいですし、みんなに教えてあげたいと思いました」(藤本さん)

「夫婦の会話の中で『私がイライラしている時も、すべて受け止めてよね』とか言われることもあるんですよ。今度からは、証拠としてホルモン数値を見せてもらおうかな(笑)。でも、これからもずっと一緒に生きていくのだから、仕事もプライベートもサポートし合っていけたらと思います」(庄司さん)

【日時】 2023年3月8日(水)10:30〜11:30

【共催】三菱地所株式会社 、株式会社ファムメディコ

【協力】神奈川県立保健福祉大学、クレアージュ東京 レディースドッククリニック

【スコア参画企業】アンファー株式会社、株式会社アイスタイル、株式会社 クリーク・アンド・リバー社、東京海上日動火災保険株式会社、東京産業株式会社、日本事務機器健康保険組合、株式会社丸ノ内ホテル、三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社、三菱地所 リアルエステート株式会社、株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ(五十音順、他 3社)

>>「働く女性 健康スコア」資料のダウンロード

https://shokumaru.jp/hokenshitsu/report2023/

>>プレスリリースのダウンロード

https://shokumaru.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/9d187c0b7af791fca2bfc34ab975d5ef.pdf

>>イベントアーカイブ映像の配信

第一部「働く女性 健康スコア」発表会のみご視聴可能です。

https://www.youtube.com/live/zR6fYqCIH20?feature=share

臨床心理士の戸田さやかさんは、2022年10月にWill Conscious Marunouchiが開催した「まるのうち保健室〜私と向き合う時間〜」のイベントでも更年期についてお話してくださいました。そのトークが好評だったこともあり、今回はよりカジュアルに意見を交換しあえる会を開催するに至りました。

みんなが気になっている更年期って、そもそもどんなことなのでしょうか。「講演をすることはあっても、こうやって同じテーブルについてお話しする機会は初めて。楽しみにしてきました」と戸田さんの言葉の通り、この日は夜景の見える素敵な部屋でロングテーブルを囲んでお話しします。

「まず”更年期“という言葉の定義をご説明するところから始めましょう。更年期とは、閉経の前後の5年間を合わせた10年間という時期を指します。だからいつ始まったかがわかるのは閉経した時、つまり折り返し地点です。妊娠の可能性がなく2ヶ月以上生理が来なかったら、閉経の可能性があるので婦人科を受診してみましょう。この時期に起きる症状でよく言われるのぼせやホットフラッシュといった身体的なものから、イライラする、不安になるといった精神的症状まで、内容も重さもかなり個人差があります」

時期を指す言葉だとすれば、症状の有無に関わらず更年期自体は誰もが通る道だということ。この会に参加していただいた方々のなかから、更年期の症状を感じている人にご意見を伺ってみました。

「私は43歳のときに、急に心臓がバクバクして『心臓病か何かの発作で、このまま死んでしまうかもしれない』と思ってかかりつけ医に相談してみたら、『更年期症状ですね』と言われたんです。自分はまだまだ、なんて思っていたので本当に驚きました」(参加者Aさん)

「職場で仲の良い先輩が、更年期症状に悩んでいるようです。個人用の手持ちの扇風機を持って、吹き出る汗を抑えている様子を見ると大変そうだなと思いますし、自分もそんな時期がやってくるのかなと不安です」(参加者Bさん)

いずれやってくるのがわかっているなら、何か備えておくことはできるのでしょうか。できることならば生活に支障をきたしたくないものですが……。

「身体的な面は、まずは婦人科を受診して相談しましょう。ホルモン値を調べて、漢方を処方してくれるところもありますね。あとメンタル面も、臆せずに専門機関を頼っていただいて良いと思います。ファミワンのようなサービスを利用していただくのも手ですよ」(戸田さん)

「食事や生活習慣などで、症状を予防することはできるのでしょうか?」と会場から質問が投げかけられました。

「症状はホルモンバランスが変化して引き起こされるものなので、日頃の食生活でもできることはあります。病院でも処方されるサプリメントで、エクオールという成分が入ったものがあります。エクオールは、大豆製品から生成される女性ホルモンに似た働きをしてくれるもの。ただこのエクオールを体内で生成できる日本人女性は50%程度だと言われています。生成できる人は、更年期症状が軽いというデータがあります。これは、自分のタイプを調べるチェックキットがあるので気になる人は調べてみてください。またエクオールを生成するためには、腸内環境を整えておく必要があります。なので、まずできることとしては更年期を迎える前に腸内環境を整えておくことでしょうか。あとはカルシウムも重要です。女性ホルモンのエストロゲンが減ると骨密度が減るので、女性は骨折をしやすくなります。骨密度が減って怪我をしやすくなるので、筋トレをしたり日頃から体を動かしておくのはやっておいて損はないです」(戸田さん)

漠然としていた不安が徐々に明らかになると、様々な疑問が生まれてきました。それぞれのエピソードを話したり、戸田さんに質問を投げかけたり……。次々と運ばれてくる見た目にも美しく美味しそうなお料理も相まって、会話が弾みます。

「私の母が、些細なことでイライラするようになってしまって、『これって更年期かな』と家族で話し合いました。でも本人に伝えて良いものか迷ってしまって……、『更年期じゃない?』と伝えるのは失礼にあたるのでしょうか」(参加者Cさん)

「例えば、みなさん自身がイライラしたり漠然と不安を抱えているときには、ご家族にどうしてほしいでしょうか。それをお母様にも返してあげられると良いかと思います。自分の体調のことを娘や家族が気にかけてくれるのは嬉しいはずですし、女性の健康問題についてパートナーや家族と話しができる環境はとても大切ですね。でもお母様のイライラをお母様の更年期のせいだけにしてしまうのは、根本的な問題の解決には至らないかもしれないですよ。もっと他に家族ができることがあるかもしれません。例えば、男性にも更年期があると言われているんです」という戸田さんの発言に、会場が少しざわつきました。女性のホルモンの問題だと思っていたけれど、男性にはどんなことが起こるのでしょうか。

「男性も、男性ホルモンと呼ばれるテストステロンが年齢と共に減少します。女性のように閉経を目安に具体的な期間の目安がないのですが、身体的には性欲が減退したり、メタボリックシンドロームや筋力の低下が起きます。精神的には活力がなくなったり、人によっては鬱のような状態に陥ってしまうことも。最近パートナーの元気がないな、と思ったら男性更年期の可能性を疑ってみても良いかもしれません。男性の場合は、泌尿器科が専門になりますが、女性と比べてまだ更年期の研究が進んでいないのも事実です。相談を受け付けていると明言しているところを探すのが良いでしょう」(戸田さん)

ここまで様々なお話を聞いてきて、誰しもが通るやっかいなものと思った人も少なくないでしょう。でもそんな私たちに、戸田さんは素敵な考え方を教えてくれました。

「更年期を迎えるというと、大変なことがたくさんあるし『年を取ったな』と女性としての自信を失うような人もいるかもしれません。でも、この時期は必ず終わりが来るもの。当たり前ですが、その後も人生は続いていきます。ホルモンが変化することで体に様々な変化がありますが、その反応は今後付き合っていく体に順応するための準備でもあります。50代、60代、そしてその先も続く人生をどう生きていきたいか、未来をより良くするための準備だと考えてみるのはどうでしょうか。更年期のことを、英語で“チェンジ・オブ・ライフ”と言うんですよ。怖いものとか大変なものだと捉えるのではなく、その10年間の過ごし方や向き合い方で、体の変化を味方につけていく。そんなふうに考えてみても良いかもしれません」(戸田さん)

前向きになれるお話が聞けたところで、コースも終盤。デザートが運ばれてくる頃には、参加していただいた方々の表情もより一層晴れやかに。ここで全てはご紹介できませんが、会の最中は「現在抱えている更年期の悩み」、「職場や家庭での体調の伝え方」、「今からできる備え」などについて、参加者のみなさんがそれぞれ積極的に意見や情報を交換していました。普段はなかなか人に話しづらいモヤモヤを、プロの力と素敵な料理の力を借りながら、少し晴らすことできたのではないでしょうか。

<プロフィール>

ゲスト 戸田さやかさん

公認心理師、臨床心理士、ブリーフセラピスト。東京成徳大学大学院で臨床心理を学び、現在は妊活LINE相談サポート・ファミワンでアドバイザーとして不妊に悩んだカップルのサポートを行う他、クリニックでも勤務。また専門的な知識を有する生殖心理カウンセラー、がん・生殖医療専門心理士でもある。

4月6日(木)~8日(土)の3日間、グラム単位で量り売りするマルシェ「丸の内 gramme Marché 2023」(まるのうち グラム マルシェ2023)を開催。第11回の開催となる今回は「丸の内から生産者を応援」をテーマに、生産者からの声を直接お届けし、安心安全で新鮮な“食”をご提供します。

会場となる丸ビル1階 マルキューブには、京都に本店を構える老舗日本茶専門店の「一保堂茶舗」や、食の課題を解決するための取り組みをしている「PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO」、グルテンフリーのマフィンやお豆腐ドーナツなど体に優しいスイーツ、デリの販売を行う「MEAL MAN」が初登場するなど、全12店舗が集結。さらに、今回はグラムマルシェ初の完全キャッシュレス決済を実現し、簡単・楽しい・便利な量り売りショッピングを体験いただけます。

“食”を取り巻く環境が日々深刻化している中、生産者の声を直接届ける量り売りマルシェ「丸の内 gramme Marché」を通じて、改めてひとりひとりが、“食”について考え、“選択”できる機会を提供します。

(過去開催時の様子)

【開催概要】

日時:4月6日(木)~8日(土) 11:00~19:00(予定)

会場:丸ビル1階 マルキューブ(東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1階)

※グラムマルシェ内は全店キャッシュレス決済となります。

【出店一覧】

【プレゼント企画「グラムコンテスト Supported byレゴグループ」開催】

(過去開催時のグラムコンテスト風景)

デンマーク発の玩具ブランド、レゴグループとコラボし、レゴ® デュプロやさいシリーズをはじめとしたブロックを使ったゲームイベントを開催します。決められた重さをピッタリ量っていただき、ジャストグラム賞が出たらレゴ®デュプロ製品をプレゼント。かわいらしい表情のやさいやくだものとのブロック遊びで、自然に親しみ食べものを大切にする心を育み、”量る”ことの楽しさを体験いただけます。

※参加条件:グラムマルシェでお買い上げ1,000円以上(税込)の方

※合算可/お一人様1 日1 回まで/なくなり次第終了

LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.

>>イベントのフライヤーはこちらよりダウンロードいただけます

https://shokumaru.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/ae474f01bc0eed3d44105db103638ca0.pdf

>>プレスリリースのダウンロードはこちら

https://shokumaru.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/7584a6bb9e5039a1353325fb6ed5e5ee.pdf

4月1日(土)~5月7日(日)の期間、「丸の内から発酵食で心も、身体も、健康に。人も、まちも、元気に」をテーマに、「HAKKO MARUNOUCHI 2023 Spring」を開催します。HAKKO MARUNOUCHIは、心身のウェルネスを叶える日本の食文化「発酵」に着目し、日常の食生活に取り入れる工夫や喜びを学び、発酵食を推奨するイベントです。

今春のHAKKO MARUNOUCHIは、“みんなで健康 みんなの医療 みんなが長寿”をテーマに、丸の内エリアで開催される「第31回日本医学会総会2023東京 博覧会」の会期(4月15日~23日)に合わせて開催。「発酵」を通して丸の内エリア全体で人生100年時代の健康について考える機会を提供します。

【丸の内エリアのお店めぐり】発酵食を味わえる9軒

第31回 日本医学会総会2023東京 博覧会も開催され、健康に対する意識が高まる時期、HAKKO MARUNOUCHI 2023 Springは発酵食を取り扱っている丸の内エリアの9店舗と連携します。寒暖差が大きく体調の揺らぎが出やすい春だからこそ食べていただきたい厳選メニューを展開。長期熟成味噌で仕立てた新提案ドリンクや塩麹漬けのソーセージなど、多様なラインナップが揃っていますので、これらのお店をめぐって、発酵食を味わい、発酵を学ぶきっかけにしてみてください。

>>丸の内のHAKKOのお店は、こちらのリーフレット(PDF表裏)にてご確認いただけます。

【スペシャルトークイベント】おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし

4月22日(土)には、京都で唯一の種麹屋であり、創業約300年以上の老舗「株式会社菱六」代表取締役社長の助野彰彦さん、「株式会社麹の学校」代表・麹文化研究家・元蔵人のなかじさん、発酵料理家の村上友美さんを招いたスペシャルトークイベント「おいしくてカラダに嬉しい発酵のはなし」を開催します。

当日は、ゲストによる発酵人生や麹・日本食についてのトークや、参加者がご自身の体温で3日間育てる「ポケット麹」のデモンストレーションなどを行います。さらに、発酵食たっぷりの一汁一菜の軽食もご提供しますので、ぜひお気軽にご参加ください。参加費無料です。

上の写真:左から、助野彰彦さん(株式会社菱六)、なかじさん(株式会社麹の学校 代表・麹文化研究家・元蔵人)、村上友美さん(発酵料理家)

開催概要

●日時

4月22日(土)13:00~14:30(開場 12:30)

●参加方法

参加費無料/事前予約制(Peatix)。以下のURLよりご予約ください。

https://hakko-marunouchi2023s-st.peatix.com

●参加人数

先着25名様

●会場

MY Shokudo Hall&Kitchen(東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー3F)

https://mhk-tokyotorch.jp/

●登壇者

京都で唯一の種麹屋(株式会社菱六) 助野彰彦さん

株式会社麹の学校 代表・麹文化研究家・元蔵人 なかじさん

発酵料理家 村上友美さん

●軽食付き

村上友美さんの発酵ワンプレートをご提供します。

写真はイメージです

●期間

4月1日(土)~5月7日(土)

●会場

・MY Shokudo Hall&Kitchen

・みそスープBARほか丸の内エリアの飲食店

>>プレスリリースのダウンロードはこちら

https://shokumaru.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/6efe1e7b61c6113d6373e6b656380e9f.pdf

「みそスープBAR」とは? >> EAT&LEADの活動拠点の1つ「MY Shokudo Hall & Kitchen」で展開している、全国各地の旬の食材や発酵食材を使った具沢山のお味噌汁とおむすびを提供するスタンドが「みそスープBAR」です(営業は平日11:30~14:00)。MY Shokudo Hall & Kitchenでは、“食を通じて”おいしく・身体がよろこぶ食力を高めること。生活者と生産者をつなげること。食を通じてコミュニケーションを高めること。この3つを目的に”食”について知り、学び、つくり、体験するプログラムと仕組みを展開しています。

https://mhk-tokyotorch.jp/

参考

【日本医学会総会2023東京 博覧会について】

「みんなで健康 みんなの医療 みんなが長寿」をテーマに、こどもから大人まで学生から医療に関わる人まで楽しく学べる展示会。最先端の医学・医療・技術の展示から、運動・食事・病院の体験企画まで、健康をキーワードにしたからだにまつわる知りたいがつまった博覧会。

●期間

4月15日(土)~23日(日)

●会場

東京国際フォーラムおよび丸の内/有楽町エリア

●公式HP

https://isoukai-expo.jp/

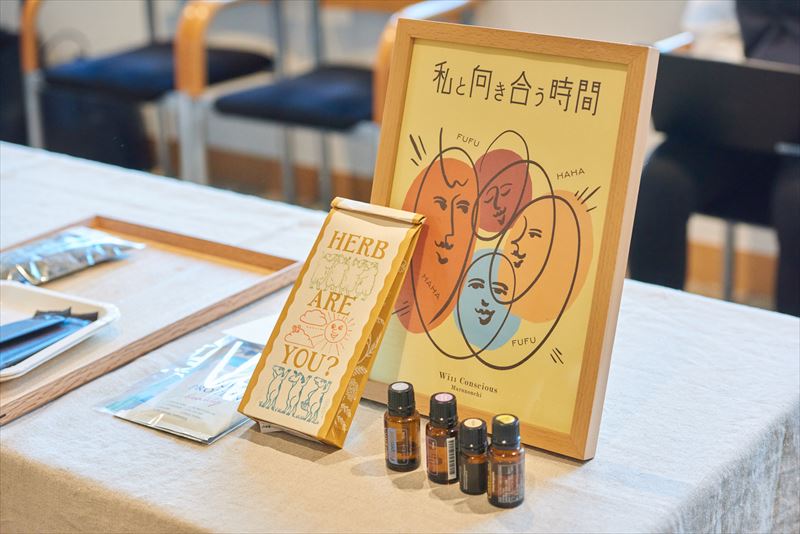

よく晴れた日曜日の午後、東京駅を眺められる丸ビルのコンファレンスルームは、リラックスできるエッセンシャルオイルの香りに包まれています。輪になって集まって、いよいよ「私と向き合う時間」が始まります。まずは、Will Conscious Marunouchiの主催者である三菱地所・井上友美の挨拶からスタート。

「働く女性の皆さんが悩んでいることや迷っていることをゆっくり話せる機会を作りたいと考えて、長く温めてきた企画を今日こうして開催することができました。関係性の深い家族や友達には心配をかけたくなかったり、話づらかったりする事柄もあると思います。こうしてこの場で顔を合わせたメンバーだからこそ、気軽になんでもお話ししていただきたいです」

これまでにWill Conscious Marunouchiでは、働く女性たちが未来を前向きに見据えられるよう、様々なプロジェクトを実施してきました。「私と向き合う時間」もその一環で、「こうあるべき」といった固定概念に捉われずに、仕事上の悩みやライフイベントの迷い、自分の体や子供を持つことなど幅広いテーマを扱い、共に考える場所を提供していきます。第一回のゲストであるヤムナプラクショナーの池畑薫さんに、自己紹介をしていただきました。

「ヤムナメソッドを教えています、池畑薫です。ヤムナメソッドとは、骨格や筋肉を正しい位置に戻し本来の姿勢や動きを取り戻すエクササイズメソッドのひとつ。もともとスポーツやエクササイズが好きだったのですが、ヤムナメソッドと出会って『これはまず最初に習得するべきものだ』と直感し、今まで続けてきました。続けていくうちに、体のパフォーマンスを上げるだけでなく、本来の自分自身を引き出してくれる方法だと感じたんです」そう語る池畑さんの背筋は天井に向かって垂直に伸び、笑顔は明るく輝いています。

体を動かすのが好きなことを生かして、フィットネスウェアのモデルなどをしていた池畑さん。30歳を過ぎてから「何かを真剣に勉強したい」と思っていた頃にヤムナメソッドと出会ったそうです。その存在を知った2週間後に、アメリカにいるメソッドの考案者のもとで資格取得のための講習があることを知り、仕事の休みを取ってすぐに申し込んだのだとか。「自分の直感を信じて、勇気を出して最初の一歩を踏み出すことが大切です」とは言うものの、直感を疑ってしまったり、挑戦に二の足を踏んでしまう人も多いのでは……。

「自分の直感を信じられたのは、私が昔からマインドフルネスを生活に取り入れていることも関係しているかもしれません。マインドフルネスには、何も特別なものは必要ありません。自分の感覚に敏感に向き合って、集中すること。例えば食事をするときにも、テレビを見ながら食べるのではなく、目の前にある食事の味わいに集中する。あとは日頃無意識にしている呼吸に注目する。目を閉じて、息を鼻から吸って、ゆっくりと吐くことをカウントしながら繰り返してみる。これだけでも自分自身をニュートラルな状態に調整できる、マインドフルネスだと言えます」と池畑さん。

井上も「コンディションやシチュエーションを整えて、『さぁ、マインドフルネスを始めます』というものだと思っていたのですが、池畑さんのお話からすると瞬間瞬間で取り入れられるのですね」と嬉しい発見があった様子。

「私は田舎の小さな島生まれで、古い慣習や価値観を窮屈に感じていました。宴会をしていても女性が給仕係に徹していたり、お年玉の金額が弟よりも少なかったり……。そんなモヤモヤした気持ちを抱えていたら、体にも不調というかたちで現れてしまって……。海を眺めて風を感じる時間を作るなどして、無意識に自分のメンタルを調整していました。だから今も、ヤムナメソッドやマインドフルネスを取り入れることで、自分ができるだけ快適に過ごせるようにしているんです」

ここまで聞くと、会場の皆さんからも「やってみたい!」といううずうずした様子が伝わってきました。ここから実際に、池畑さんに簡単なワークを教えてもらうことに。

「ヤムナプラクティスは、筋肉の流れに沿ってボールを使ってほぐしていきます。ストレスを受けたり嫌な記憶を思い出すと、胃やみぞおちのあたりがきゅーっとする人もいるでしょう。内臓で感じているんです。あとは、股関節。お尻のあたりがガチガチに固まっている人がとても多いんです。股関節は、感情の関節とも呼ばれていて、精神面と密接に関係しています」と池畑さん。ボールを使わずにできるワークの始まりです。

「『頑張らなくちゃ』と力むと、胸やお腹といった体の内側に力が入って硬くなります。椅子の背もたれに体を預けて、ぐーっと体の真ん中を伸ばしてみてください。自分の意識の持ちようで、伸びる部分も変わってくると思います」そう池畑さんに言われた通りに、体をのけ反らせて伸びてみると、気持ちが良い。起き上がったあとには、少し呼吸が楽になっている気がしました。

「そう、大切なのは呼吸です。姿勢の取り方、呼吸の仕方で、体をコントロールできるんですよ。年齢を重ねるとエネルギー循環が悪くなって、脂肪が着く場所も若い頃とは変わってきます。でも深い呼吸ができるようになると、変わってきますよ」そう言って教えてくれたのは、肋骨をほぐして呼吸をしやすくする方法。まずは脇の下の肋骨の部分をさすったり、揉んだりしてほぐしていく。普段なかなか圧をかけないところなので、ちょっと痛い……なんてことも。

「肋骨をほぐしたあとは、力を抜いて深呼吸。胸いっぱいに鼻から息を吸ったら、5のカウントで口からゆっくりと細く長く息を吐きます。まずはこれを5回繰り返してみましょう。肩が上がってしまう人は、肩は動かさずに肋骨が柔らかく広がるように意識してみて」体の中心に空気を入れるようにすると、肋骨が広がるのがわかる。繰り返していくうちに、少しずつ全身がほぐれて、頭もクリアになるようでした。

そうして肩甲骨を動かし、正しい立ち方を教えてもらって、あっという間に30分間のワークが終了しました。ワークで体がほぐれたところで、ひと休み。ハーブティーとヴィーガンドーナツをいただくお茶の時間を挟んで、「私と向き合う時間」は後半へと進みます。

参加者の皆さんの表情も、部屋に入ってきたよりも明るく生き生きとしているように見えます。日頃ストレスを感じていることから、ストレスの解消方法、SNSとの付き合い方まで、ワークの後のフリートークの時間も話が弾みます。

ゆっくりと深い呼吸をし、体をほぐしたあとのお話ですっかり心まで柔らかくなった様子。終了時間となった頃には、「まだまだ話し足りない」という方も。体と心は繋がっているとはよく言うものの、それを自分自身しっかりと実感する会となりました。次回は体と心に影響を与える、ホルモンや更年期のお話です。

<プロフィール>

池畑薫さん

CMやフィットネスモデルとして活動する傍ら、あらゆるエクササイズを経験。無理な運動をすることなく、身体本来の美しさを手に入れる事ができる『ヤムナメソッド』に出会い、ヤムナ認定プラクティショナーとなる。 そのほかにBESJマットピラティスの資格を保持。長年の培った知識から、オリジナルトレーニングなどを取り入れたクラスも開催。 快適で機能的に動かせる身体作りをモットーに、通常レッスンの他、さまざまなイベントやWSを受け持ち、ヤムナの魅力を発信し続けている。

感性を揺さぶる一皿を生み出す「料理人」の創造力、共創力、ロジカル思考に着目したプログラム「EAT&LEADトークサロン-食べることから学ぶ、生きる力-」。ファシリテーターを務めるシェフの薬師神陸さんとともに2名のゲストがパネルトークを繰り広げ、「食」を通じて、新たな価値観や明日を切り開くアイデアと出会える一夜限りのイベントです。2022 年度の Season2 最終回、1月24日(火)に開催された第6回は「食の価値観から見える未来予測―食を通じて五感を呼び覚ます」というテーマのもと、naoさん(JULIA Executive Chef)と諏訪綾子さん(アーティスト・food creation主宰)をゲストに迎え、食の未来を見つめるトークが展開されました。

>>当日のパネルトークの様子は、動画にてご視聴いただけます!

●ダイジェスト動画

https://youtu.be/vhkz3pfFSTk

「EAT&LEADトークサロン」は、22年度開催した回は2部構成で行っています。

前半はファシリテーター・薬師神陸シェフと2名のゲストによる、ビジネスや生きることそのものへのヒントにつながるパネルトーク。後半はゲストや参加者が一体となって、それぞれの思考とひとりひとりの気づきをシェアする共創型のワークショップを実施します。

しかし、今回のトークサロンは少しだけ特別仕様。

イベント冒頭に、ゲストの諏訪綾子さんの提案による「マインドフルネスイーティング」と題した、小さな「食体験」を行いました。これは、普段私たちがいかに情報に頼って食べているのかを感じていただくためのワークです。

参加者は目隠しをして、手に持ったスプーンにのせられた食べ物を口に運びます。

全員があじわった後で、ひとりずつ感想を聞いてみれば「美味しいけど、何を食べているのかわからない」「過去に自分が食べたものの記憶をたどって、何のあじか考えてみた」「ゆっくりあじわっているうちに、味わいが2回も3回も変化していった」「色に例えるならベージュ」「草原の中にいるような感覚になった」など、さまざまな声があがりました。中には、「食に携わる仕事をしているのに、あじわいを言い当てられなくて悔しい」という人も。

視覚からの情報を遮断しただけで、何を食べているのかわからなくなってしまうのが不思議に思えますが、この食体験を通じて、いつも私たちがものを食べるときは味覚だけでなく、香り、触感、そして視覚まで、五感を使ってあじわっていることがよくわかります。目を閉じ、感覚を研ぎ澄ましてただあじわうことだけに集中する、少し非日常的な時間を味わえました。

食体験の後は、ファシリテーター・薬師神さんとゲスト2名の自己紹介を経て、トークセッションが始まりました。

【ファシリテーター】薬師神陸さんの自己紹介

虎ノ門ヒルズに「unis」というレストランを構えてから2年1カ月ほど経ちました。週4日間・ディナーのみ、全8席を1日2回転という形で営業しています。「unis」の向かい側にはキッチンラボと呼んでいる、若手シェフたちにお貸出しするシェアキッチンがあります。キッチンラボには、和食から中国料理、バーテンダー、ソムリエ、パン職人まで、多種多様なシェフたちが集まってきていますので、料理ジャンルの枠を超えて意見交換したり、業態開発や商品開発などに取り組んだり、このコミュニティから新たなものを生み出していきたいという思いで2年間走り続けてきました。

https://unis-anniversary.com/

【ゲスト】naoさんの自己紹介

外苑前で、公私ともにパートナーのソムリエ・本橋と2人で「JULIA」というレストランをやっています。カウンター10席、1日1回転のお店で、メニューは10~12皿とぺアリングのコースのみ。すべて国産食材を使用し、国産ワインを提供しています。お店以外にも、ときには有名ブランドのペアリングディナーイベントにシェフとして参加したり、料理学校の講師に呼んでいただいて、料理のテクニックから女性料理人ならではの仕事との向き合い方までお話しする機会もあります。また、私が仕事をする上でなによりも大切にしているのは、生産者さんとのつながりです。各地の生産者さんと直接つながって“語れる食材”を増やし、生産者さんの想いもお皿にのせて料理できるように、お休みの度に日本全国をめぐっています。

https://www.juliahospitalitygroup.com/

【ゲスト】諏訪綾子さんの自己紹介

私は、15年ほど前から「フードアーティスト」として活動しています。数年前には山梨県の水源地である山深い森の中にアトリエを移しました。たとえば昨秋、石川県白山市で行ったプロジェクトは、林業、シェフ、料理旅館、蒸溜所、木工作家など、様々な地元の方たちと一緒につくり上げた3日限りの“森の中のレストラン”。ゲストのドレスコードは長靴、お出迎えは軽トラ、メニューは「100年に一度のテイスト」で、これからの時代の新しいラグジュアリー、豊かさをあじわっていただく体験をクリエイションしました。表現手法は毎回異なりますが、「あじわう」という五感での体験を通じて、コンセプトやメッセージを伝えるクリエイションを行なっています。

https://www.foodcreation.jp/jp/

【本日の「おむすびと味噌汁」のご紹介】

EAT&LEADトークサロンの会場では、薬師神さんがゲストの2人にちなんで考案した「おむすびと味噌汁」が参加者へ振る舞われます。今回のメニューはこちらでした。

●森の香りの焼きおにぎり

●パセリと山椒の栗雑煮

焼きおにぎりには、諏訪さんが暮らす山梨県の道志村でとれた味覚をふんだんに用いています。道志村のお米とお水を使った洋風ピラフのような炊き込みご飯で、川魚、きのこ、クルミ、しその実など、具材も様々。杉板で挟んでから焼きおにぎりに仕上げているため、開けるとふわっと杉の香りが広がります。

味噌汁は、白みそ仕立てのお雑煮。お汁の中にはお餅ではなく、栗とお米でつくったきりたんぽのような具がごろりと。お料理に苦味を生かすことも多いというnaoさんにちなんで、ブロッコリーを苦みが出るまで揚げ、パセリオイルと少量の山椒をアクセントに加えています。

このおむすびと味噌汁が参加者すべてのテーブルに行き渡った頃、パネルトークがスタートしました。

従来のシェフの枠を超えて活動する薬師神さん、革新的な料理で人気を博すシェフのnaoさん、唯一無二の食体験を創作するアーティストの諏訪綾子さん。この3名は日頃からどのような価値観で食と向き合っているのでしょうか、これよりパネルトークの様子をお届けします。

──最初の質問は「なぜ仕事に『食』を選ばれたのか?」。また、食を通じて何を伝えたいからこそ「今の形を選ばれたのでしょうか?」

naoさん:私が食の世界に入ったのは、大学生のときに衝撃的なレストランと出会ったことです。レストランで過ごす時間にすっかり魅了され、その時間を提供する側になりたいと思いました。現在のお店はシェフとソムリエ2人だけで、カウンター席に1日10名のゲストをお迎えしていますが、これは独立してから10年目にようやくたどり着いたスタイルでした。10名のゲストに100点、120点の満足度で過ごしていただくためにはどうしたらいいかをずっと考え続け、満足度を上げるためにサービスを絞りこむことに。当然どうしても諦めざるを得ないこともありますが、お客様ひとりひとりに伝えていきたいこともあるのでこの形を選びました。でも、いずれはもう少しゲストが選択できる余地を増やしていきたいですし、もっと多くの方にお越しいただけるようにしていけたらと思っています。

諏訪さん:私は、学生時代に美術大学で学んだ視覚的なデザインではなく、何か目に見えないものを表現してみたいと考えていました。それが「食」を選んだ理由です。先ほど会場の皆さんに目隠しをしてあじわっていただきましたが、視覚を遮ったときに、期待してあじわう、好奇心であじわう、予感であじわうなど、いつもとは違うあじわい方になりましたよね。中には、過去の体験を思い起こした方もいらっしゃったと思いますが、ときに「あじわい」は時空を超えることもあります。過去の記憶と結び付けてあじわう、誰かを思い出してあじわう場合もありますし、あじわった余韻が長く残って、死ぬ間際まで「あのとき食べた記憶」になる場合もあるかもしれません。究極的には口の中に物質を入れなくても、想像であじわうこともできるかもしれません。生きている以上、食べることと無関係という人などひとりもいませんし、食の可能性は無限です。世の中には、美食やグルメ、空腹を満たすための食、エネルギー・栄養源という食はあっても、それ以外の食は誰も追及していないのではないかと気づき、15年前にフードクリエイションという活動を始めました。キャッチコピーは「そのコンセプト 胃まで届けます」です。

薬師神さん:私の場合、作るのも食べるのも好きだからこの仕事を選びましたが、今はシェフという仕事により多くの可能性を見出していきたいと思って活動しています。毎日レストランに立つだけではなく、キッチンラボを運営することで多くの仲間と出会い、情報や技術を交換しながら、やがて業界全体の底上げにつなげていけたらいいなと思うのです。レストランの1日8名のゲストに対して、お皿の上だけで何かを伝えることにはどうしても限界がありますので、営業を週4日にして、その分、インプットの時間を持つことで、日々の仕事に落とし込んでいくようにしています。

──次の質問は薬師神さんからゲストのお二人へ。食のクリエイティブをするときに“ときめき”は大事だと思いますが、「心がときめくもの、ときめく瞬間ってどんなときですか?」

諏訪さん:私は「答えがないもの」「得体のしれないもの」、あとは「不気味なもの」など、そういったものに妙にときめきますね。そこから「これはなぜ?」と自分の中で問いがたくさん浮かび上がってきて、インスピレーションにつながっていきます。その意味では、森の中にはときめきがいっぱいありますね。

薬師神さん:なるほど。私の場合、ときめくものといえば「食材」かもしれません。たとえば、食材をずらりと並べられて、これを使って新たなおむすびと味噌汁を作らないといけないとなると、何をどう使おうか考えるのはワクワクします。でも、都会のキッチンで作るのと森の中で考えるのでは、同じ食材が並んでいても違うおむすびが出来上がりそうですね。森の中に、何かときめく食材ってありますか?

諏訪さん:子どものとき、おままごとでよく泥団子を作りませんでしたか? そのイメージで“土をあじわうおにぎり”ってどうでしょうか。森の中では5メートル離れただけで、土の手触りも香りも違ってくるので、その場の環境によって食べたときにあじわいも違うと思うのです。森では様々な動植物が生死を繰り返し、循環して堆積していくので、まさに自然のあじわいが土の中に凝縮されていくと思うんですけど…。

薬師神さん:土ですか。すごく面白いですね。私は各地を訪れる度にいろんな塩を買ってきますけど、塩はポータブルの海といえるのかもしれません。塩もそれぞれの海のあじわいが凝縮されたものなので、その土地のことを想像しながら料理を作るのは楽しいです。

naoさん:私がときめくのは、身近な食材を初めての形で出されたときにすごく感動します。以前行ったレストランで、高温で1時間焼き上げたナスが出てきました。皮はカチカチなんですけど、中はトロトロで、衝撃の美味しさでした。自分の発想を超えた料理を見たとき、ときめくと同時に自身のことを振り返るきっかけにもなって、これからもっと頑張ろうと思います。

──最後の質問「それぞれが考える食の未来について教えてください」

諏訪さん:これからますますテクノロジーが進み、バーチャルで「あじわい体験」ができる技術なども出てくるかもしれません。そのとき、私個人としては「進化するか」「退化するか」を基準に選択したいと考えています。もしそのテクノロジーが私たちの持つ感覚や能力を退化させるものなら私は受け入れたくありませんが、私たちの潜在能力が進化につながるものであれば積極的に取り入れていきたいです。

naoさん:私はやはりレストランの未来について考えてしまいます。今後、さらに食の選択肢が増えていく中で、私たち料理人は何を発信したいのか、どう伝えていくかがより大事になっていくだろうと思います。私たちのような“エンターテインメントの食”を提供するお店が人々に選ばれるために、今、何をすべきかを常に考えています。

薬師神さん:食の選択肢が多様化する世の中で、選ばれるレストランであり続けるためには、料理人が楽しみ方の提案や食べる時間のコーディネートまでできるといいのかなと思います。どういうふうに食べてほしいか、しっかりとしたコンセプトをもって提案できることが必要です。料理のレシピではなく人間のレシピというか、「あの人の料理が食べたい」と思ってもらえるように、お皿の上にそのシェフならではの旨みを加えていかないといけませんよね。

naoさん:確かに、料理人が美味しいものを作る技術だけではダメなのは実感します。今、第一線で活躍している人たちを見ても、振る舞いや言葉遣いをはじめ、人として魅力のあるシェフばかり。人間力があるからこそ周囲の人からも支えられ、求められる存在になるのだと感じます。

──最後に、諏訪さんがこんなことをおっしゃっていました。「わたしたちの日々の食や暮らしの根源である水を遡っていくと、そこには森があって、森に関わる人たちがいます。すべては繋がっているんですね。都市で生活する人も日常の根源にあるものを見つめ、体験し、それに関わる人たちと出会ったら、何も知らないで生きるよりもずっと心豊かに、自然と繋がることができます。食べることやあじわうことは、そんな可能性をわたしたちにもたらしてくれると思います。そして料理人というのは、その伝達者ともいえるのではないでしょうか」 。この先、テクノロジーが進み、選択肢が増えたとしても、真摯に仕事と向き合う料理人がつくった一皿はきっといつでも私たちの心を豊かにしてくれます。

トークセッションが終了し、イベントは後半へ。

参加者の皆さんとともに行うワークショップが始まりました。

ワークショップのテーマは「食の未来を考える」。

まずは、手元にあるカードの表面に「10年後の食の未来について、思い浮かぶキーワード」を1つ記入します。全員の記入が終わったら回収し、シャッフルして配布。表面に書いてあるキーワードに関してどう取り組むか、自分なりのアイデアを裏面に記入し、1人ずつ発表していきます。

皆さんの発表を少しご紹介すれば、「サスティナビリティ」というキーワードに対し、アイデアは「私はサスティナビリティを、日本人古来の知恵を学び直すことで実践します」でした。「食材」に対しては「私は食材を、同じ価値観の仲間と共有することで日本の食文化を守っていきます」。

その他に「昆虫食」「共創」「価値の再定義」「オーガニック」「食育」「フードロス」「多様化」など、非常に多岐にわたるキーワードが揃いました。

最後に締めくくったのは、薬師神さんの一言でした。

「皆さんに挙げていただいたキーワードの中には、考えさせられたり、自分も取り入れられるかもしれないと思うものもありました。私は食を通じて何かを届けたいと思っていますが、ときめきだったり、ハピネスだったり、何を届けられるのかということにも迷います。でも、人が期待する以上の時間をお返しすることが料理人の使命だと思っていますので、本日、皆さんにいただいたヒントを明日から生かしていけたらと思います」

>>今回のダイジェスト動画の視聴はこちら!

第6回「食の価値観から見える未来予測―食を通じて五感を呼び覚ます」

*こちらの動画ではパネルトークのみご視聴いただけます。