ヘルスコミュニケーションのアイデアを深める「第2回 産学医ウェルネスワーキング」開催

3月5日(水)、働く女性たちの課題に取り組む企業と共創するプロジェクト「まるのうち保健室 産学医ウェルネスワーキング」を、国際女性デー(3月8日)に向けて開催しました。

本年度は「ヘルスコミュニケーション」というテーマのもと、健康課題のある女性社員に対してどのようなコミュニケーションをとればサポート・解決につながるか、を追求。第2回となる今回は、丸の内エリア22社の人事担当の皆様にご参加いただいて、各社の課題を抽出するとともに意見交換やアイディエーションを行いました。

>当日のダイジェスト動画を公開

「働く女性 健康スコア」これまでの調査データ紹介

冒頭に行ったのは、神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科教授の吉田穂波先生による「働く女性 健康スコア」のこれまでの調査データの紹介です。大学教授でありながら、産婦人科医として多くの女性に向き合っている吉田先生は、4年前から「働く女性 健康スコア」の調査・分析を行っています。

吉田先生:「働く女性健康スコア」のアンケート調査では、4年間でのべ約1万2千人の声を集めてまいりました。その結果、大きな課題として浮き彫りになったのが、女性の8~9割の方が、月経困難症やPMS、更年期などの症状を抱えながら仕事をしていたことです。さらに、その健康課題に対しては「個人個人が対処すること」や「企業が制度を整えること」だけでは不十分で、「個人と会社側の双方向のコミュニケーション」が欠かせない、という結論にたどり着きました。

そこで注目するキーワードが、今回のメインテーマの「ヘルスコミュニケーション」です。

前回のワーキングではロールプレイングを行い、個人と会社がどのようなミュニケーションをとれば解決につながっていくのか、という議論を重ねました。たとえば「男性と女性で異なる健康課題があることをお互いに理解する」「管理職の研修が必要不可欠」「1 on 1 を活用し、相談しやすい雰囲気をつくる」といった様々な意見が出ましたが、これらすべてに共通するのは「心理的安全性」というキーワードです。つまり、自分を否定されることのない、心理的に安心安全な職場環境であれば、個人のパフォーマンスを最大化できるということがわかってきたのです。

私たち産婦人科医は、治療という方法で皆さまの健康課題に取り組んでいますが、医療関係者よりも身近な同僚や上司、職場環境の方が女性たちの健康に大きなインパクトを与えるということが明らかになってまいりました。

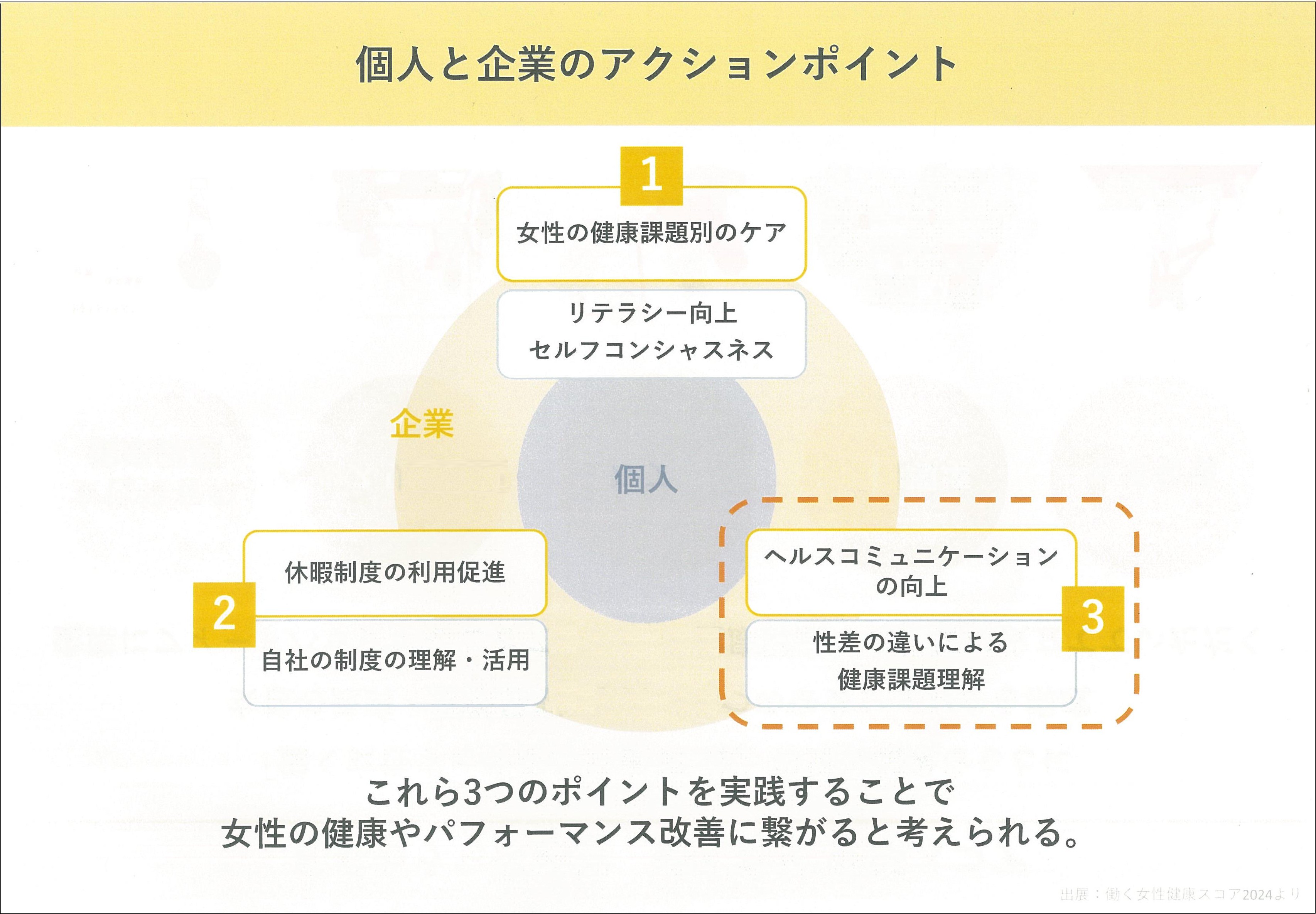

【参考:個人と企業のアクションポイント】

企業として、個人として、それぞれが以下の3つのアクションポイントを実践すると、女性の健康やパフォーマンス改善につながる可能性があります。

- 企業 = 女性の健康課題別のケア

個人 = リテラシー向上、セルフコンシャス

ライフステージ別の体の変化や対処法の相互理解が求められる。 - 企業 = 休暇制度利用の促進

個人 = 自社の制度の理解・活用

休暇制度を必要な時に、柔軟に使える環境を整える。 - 企業 = 職場のヘルスコミュニケーションの向上

個人 = 性差の違いによる健康課題理解

心理的安全性が高く、健康課題について話せる職場環境を実現する

吉田先生:ただ、女性からすれば他人に開示しにくい個人的な話題ですし、働きながら通院するのには高いハードルがあります。一方、周囲にいる男性も、体調が悪そうな女性に対してはなかなか声をかけづらいという状況も明らかになっています。

そこでお互いが歩み寄るために、目指すべきは「ヘルスコミュニケーションの実践」です。今回のワーキングを通じて、皆さまの職場で活かしていただけるヘルスコミュニケーションの効果的な実践方法を一緒に考えていければと思います。

【参考:心理的安全性を高めることによる6つの効果・メリット】

- メンバー間のコミュニケーションが活発になる

- 新たなイノベーションが生まれやすくなる

- 問題を早期発見して対処しやすくなる

- パフォーマンスと生産性が向上する

- エンゲージメント向上で離職率が低下する

- 多様な能力やスキルを持つ人材が集まりやすくなる

ワーク前半:意見交換と課題・取り組みのシェア

続いて、ワーク前半がスタートしました。

まずはグループごとに自己紹介。同時に、「自社の課題感」を共有していきます。

その後に行うのが、「自社の課題感」を付箋に書き出せるだけ書き出す作業です。それらをテーブルの中央に置かれた大きな紙に貼り付けながら、全員で意見交換をしました。

各テーブルの上に並んだ色とりどりの付箋。

参加者からどのような課題感が上がったのでしょうか、一部例をご紹介します。

【ヘルスリテラシー】

- 女性特有の健康課題について、男性も女性も全社的に認知度が低い。

- 症状には個人差があり、同性間でも理解しきれないことがある。

- 管理職の課題意識が低い。

- 会社として問題が表面化しておらず、1人ずつの困り事を把握するには至らない。

- 健康診断を受けない人がいる。受診推奨に苦慮している。

【社内制度】

- 女性の健康課題に関する制度はあっても、周知・認知が不足している。利用率が低い。

- 生理休暇など、女性に特化した制度は利用しづらい。

- 女性向けの施策に対して社内評価がされにくい。

- 社内研修の参加率を上げるのが難しい。

【職場環境】

- 妊活する社員は仕事と治療の両立が上手くいかず、一定数が退職していく。

- 日頃から上司、部下のコミュニケーションが不足している。話しにくく、気づきにくい。

- ハラスメントを恐れ、女性と男性の間でコミュニケーションがとりにくい。

- 更年期のイライラ社員にどう対応したらいいかわからない。

- 営業職の女性社員はトイレに行くタイミングをつかみにくい。

- 社内で相談できる先が限られている。誰に相談したらいいのかわからない。

- 急に仕事を休める雰囲気ではない。

ロールプレイングから見えた「声掛けTips」

前半のワークが終わると、再び神奈川県立保健福祉大学の吉田先生と会の進行役をつとめる同大学の黒河先生(ヘルスイノベーション研究科講師)がご登壇。前回実施したロールプレイングについて報告をしました。

吉田先生:私たちには、頭ではわかっていることと実際の行動に隔たりがある場合があります。相手の立場になってみて初めて気づくこともありますよね。そこで前回のワーキングでは、体調不良で休んだ女性社員にさまざまな立場の人が声がけをしていく、というシチュエーションでロールプレイングを行いました。

>参考:前回の開催レポート

https://shokumaru.jp/wcm/24717/

そこから見えてきたことは、「声をかける側には、自分でも起こりうることだという当事者意識が必要だ」「何か起こった時に急に声をかけるより、普段から話しやすい関係性を築いていくことが大事」「聞き出したものの助け方がわからないという事態にならないために、対処法に関する知識や事前の準備が必要」といったことでした。

話しやすい関係づくりについては、日頃から体調の話を聞き出しておこうというわけではなく、仕事とは関係のない雑談などできる関係性を築いておき、いざ何かあった時に、ぽろっと言ってもらいやすいように準備しておくことが大切です。職場に体調の話を持ち込んではいけないような雰囲気は一掃し、「みんなが健康で働いてくれることが組織の基盤である」という思いをしっかりと伝え、具体的なサポートまでつなげていただけたらと思います。

以上の「声かけの5つの実践ポイント」をまとめれば以下の通りです。

【声かけの5つの実践ポイント】

- 誰でもなりうるという意識

男女問わず、突然の健康問題などは誰にでも起こりうること。まずは、自分ならどう感じるか・どうしてほしいか、自分事として考えてみませんか? - 各症状への理解

特に女性特有の疾患は学ぶ機会が少ないため、「あらかじめ起こりやすいタイミングや症状」「業務にどんな支障が起こりうるか」について理解することが必要です。 - 話しやすい環境づくり

健康状態に限らず、自分の本音を出せるようなオープンな関係を日頃から築いておくことで、困った状況を打ち明けやすくなります。 - 不調への気づかい

業務の調整も重要ですが、「体調はどうですか」「無理しないでくださいね」など不調を気づかう一言を。共感の言葉は本人が心を開きやすくなります。 - 具体的なサポートの提示

少しでも役に立ちたいという気持ちで、具体的な解決策や会社が提供する制度や支援策の提案などすると相手もホッとします。

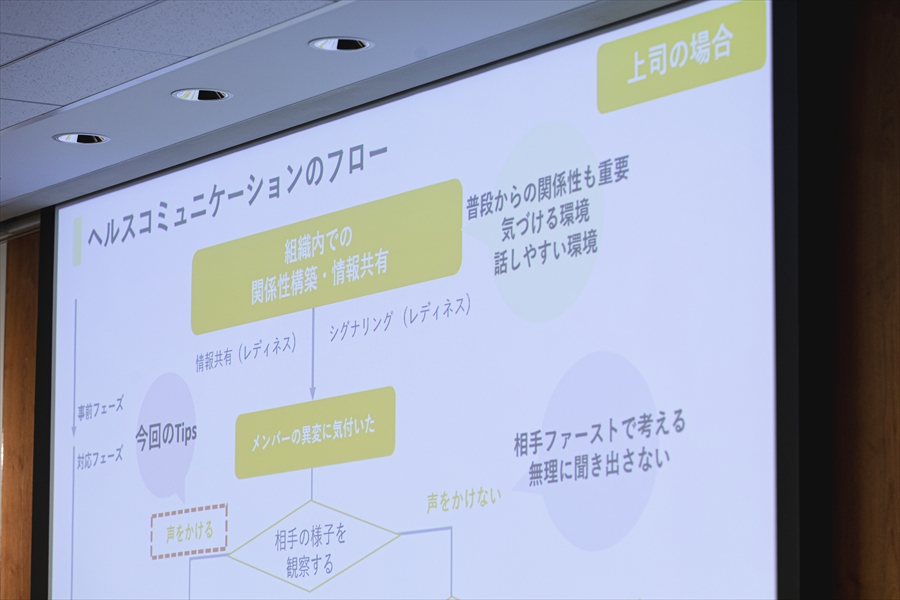

吉田先生のコメントを引き継ぎ、黒河先生が「ヘルスコミュニケーションのフロー」(上司の場合)を示しました。上司が部下とヘルスコミュニケーションをとる過程として、「事前フェーズ(組織内での関係構築・情報共有)」から「対応フェーズ(メンバーの異変発覚 ⇒ 声をかける/かけない ⇒ 対策をとる/放置する)」までを想定したフローチャートです。

黒河先生:職場の中でも、特に上司の理解があると女性の心理的な苦痛が和らぐことがわかっています。しかし、そのためには会社として理解を示し、その人に寄り添える環境があるということになりますが、現実的にそれを実践するのは容易ではありませんよね。上司の場合は、メンバーの異変に気付いた時に「声をかける」「声をかけない」で結末は大きく変わってきます。

具合が悪そう、休む回数が多い、早退をすることがあるなど、多くの場合、事情はわからなくても何らかの異変に気づくことはできるはずです。しかし相手が女性の場合、特に男性上司は声がけの仕方に慎重になると思います。どこまでセンシティブな話なのかもよくわからないですし、自分が触れることで相手を傷つけてしまったらどうしようといったいろんな心理が働き、もはや「声をかけない」という選択をしてしまうかもしれません。そうすると課題が放置され、チームの中でも変な憶測を呼んだり、女性自身も後ろめたさを感じたり、良くないサイクルに陥る可能性があります。

ただし、一度声をかけなかったからといって、ずっと声をかけられないわけではありません。少し様子を見た上で、再び声をかけるチャンスはあると思います。では、「声をかける」という選択をするにはどうしたらいいでしょうか。

吉田先生:そうですね。声をかけるには、まずある程度の知識が必要です。月経困難症やPMS、更年期など、女性特有の健康課題に対する基本的な知識がないと周囲の理解は進みませんし、本人も知識のない人には説明しづらいことがあります。特に、妊活や不妊治療の場合は他人には話しにくい話題ですし、治療中は頻繁に、しかも突発的に会社を休んで通院する必要がありますので、仕事との両立は簡単ではありません。声のかけ方も難しければ、本人にとっても情報を開示することが難しい場合も多いのです。

黒河先生:本人が会社の制度を利用しない、あるいは上司や周囲に相談ができないという声も多く耳にします。その背景には、どこまで説明したらいいのか、その判断が難しいことがあるからだと思います。

本来は事情をすべて開示した上で、周囲の理解と協力を得られれば良いのでしょうが、それにはいくつかの条件が必要です。たとえば、上司の理解がある、サポーティブな職場環境である、業務の調整が容易である、など。そういう環境にある人は「開示する」という方向に進めると思いますが、やはり多くの場合は「開示しない」という選択になってしまうと思います。 制度を利用しようにも一定の情報開示を求められますし、事情を伝えないまま業務調整をしてもらえば周囲との関係性を悪くしたり、本人も居心地の悪さを感じてしまうかもしれません。開示できる・できないを分けるのは、やはり会社としてどれほど理解してあげられるか、ということだろうと思います。

そこで、声をかける際に押さえておきたい「Tips」をご紹介します。

【声掛けのTips】

月経困難症・PMS 編

病気ではなく当たり前のことと思って我慢していたり、個人差や時期による波が大きく説明しづらいことも

- 本人が答えやすい声かけをする。 声かけ例:何か業務で困っていることはないですか?

- 休暇制度の利用、仕事の負担軽減などを促す。 声かけ例:会社の休暇制度もあるみたいだから…

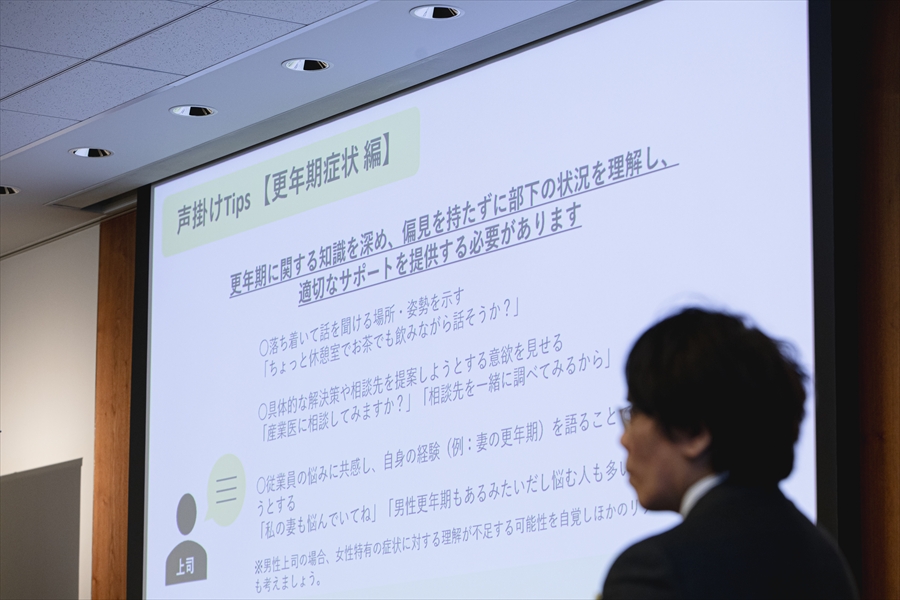

更年期症状 編

更年期に関する知識を深め、偏見を持たずに部下の状況を理解し、適切なサポートを提供する必要があります。

- 落ち着いて話を聞ける場所・姿勢を促す。 声かけ例:休憩室でお茶でも飲みながら話そうか?

- 具体的な解決策や相談先を提案しようとする意欲を見せる。 声かけ例:産業医に相談してみますか?

- 従業員の悩みに共感し、自身の経験を語ることで安心感を与える。 声かけ例:私の妻も悩んでいて…

不妊治療 編

不妊治療は、治療と仕事の両立に悩む人がほとんど。安心して両立できるようなサポートを検討しましょう。

- プライバシーを尊重し、具体的なサポートを提供する姿勢が重要。 声かけ例:どのくらいの頻度で休みそう?

- 不妊治療は男女ともに経験した当事者にしか知識がないことも。企業として、従業員の健康やライフイベントに関する研修を実施することで知識を得る機会の提供も重要

- 従業員が安心して相談できる窓口や相談体制を整備するほか、不妊治療に関する正しい知識を社内に普及させ、偏見や誤解を解消する努力を積み重ねる。

黒河先生:ここでご注意いただきたいのが、声をかけることによって開示させる方向に持っていかねばならない、という話ではありません。開示しなくてもサポートできる体制であれば、それに越したことはないと思います。開示する・しないは、それぞれのチームに合うやりを見つけていくことが重要です。

吉田先生:本人に根掘り葉掘り問い詰める必要はないという前提の上で、一度声かけに失敗しても何度もチャレンジし、歩み寄るタイミングを見つけることがより良いヘルスコミュニケーションのカギを握ると思います。

不妊治療と仕事が両立できずに離職する方が3割ほどいる、というデータがありますが、休む期間は一時的。その期間を乗り越えればいいだけで、今後、会社に貢献してくれるはずの人材を離職させてしまったらもったいないですよね。小さなすれ違いをなくし、お互いに歩み寄って働きやすい環境をつくることの重要性に気づいていただけたら嬉しく思います。

ワーク後半:「声掛けTips」活用のアイディエーション

後半のワークは、主に2つ。

1つ目は、先ほど吉田先生が紹介した「ロールプレイングワークから見えた声かけTips」について各自が感想を述べる時間です。ワークシート①にメモをしながら、グループで意見交換し、アイデアをまとめていきました。

ワークシート①は、話を聞く間に気になったことを自由にメモしてください、と事前にお声がけしていたもので、「どのような気づきになったか」「賛同できるところ」「賛同できないところ」「追加や修正をしたほうがいいところ」の4つの枠が設けられています。

2つ目のワークでは、ロールプレイングから見えた「声掛けTips」の活用方法のアイデア出しを行いました。

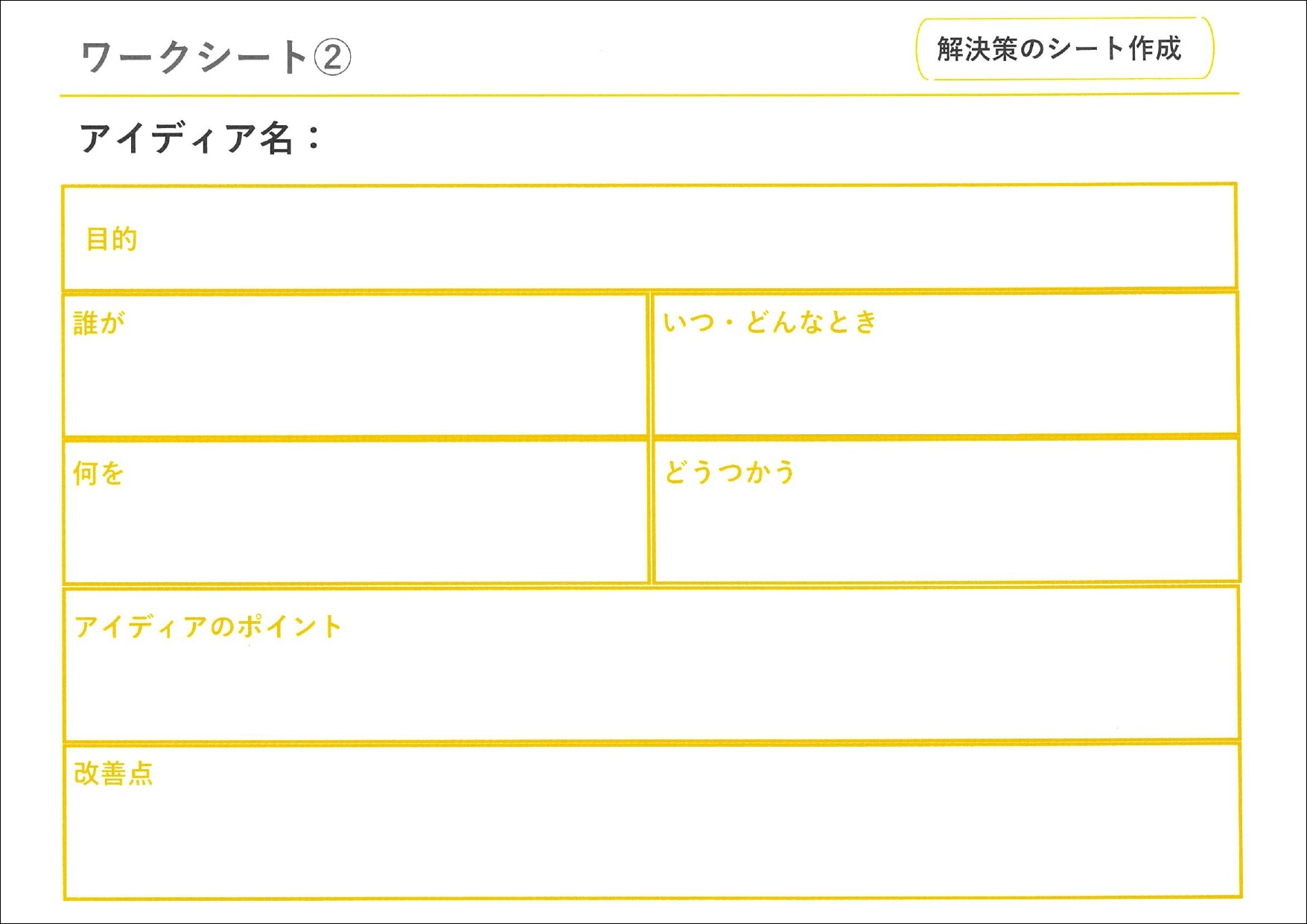

アイデア出しに使うのは、チームに1枚ずつ配布されていたワークシート②です。

このワークシートには「アイデア名」と「目的」のほか、誰が・いつ/どんなとき/何を/どうつかう/アイデアのポイント/改善点 の各項目を記入できます。

声掛けTipsを実際に活用できそうな場面があるとしたらどのような場面か、自社の状況に応じて1人ずつが考えを共有したら、グループのアイデアを1つにまとめていきました。

ワーク終了後は、会場内の1グループだけがアイデアを発表しました。

グループ発表:私たちのアイデアは、「ポジティブ・ネガティブなコミュニケーションリストを作成する」です。その目的は、管理職の方に理解を深めていただくため。具体的には、部下と実際にコミュニケーションをとる上でのNGワード、つまり「良くない言葉や伝え方」「気をつけるポイント」などをリストにしていきます。また「適切な言葉や伝え方」については、参考にしやすいよう事例に落とす形でリスト化します。そのリストをきちんと活用いただくためには、管理職の方もトップダウンとして渡されたら戸惑ってしまうかもしれませんので、社内の気軽なランチミーティングやマネジメント研修の一環として伝えたり、あとは社内ポータルで告知するなど、押し付けない形で周知していくのが良い、という意見がありました。

最後は黒河先生のコメントとともに、本日のワーキングは終了となりました。

黒河先生:本日のワーキングを通じて、全体的にポジティブリスト・ネガティブリストへの期待値は高いと感じました。しかし、各社ケースバイケースだと強く認識した部分もありまして、多くの女性に寄り添える方法を明文化できるよう検討を重ねていきたいと思います。今後は「社内のヘルスコミュニケーションを活性化するためのツール」を開発していく予定ですが、本日、皆さまからいただいたアイデアを活用させていただいて、次の取り組みへ結びつけてまいります。

「第2回 まるのうち保健室 産学医ウェルネスワーキング」

開催概要

開催日:2025年3月5日(水)13:30~15:30

会場:新丸ビルコンファレンススクエア(東京都千代田区丸の内1-5-1新丸ビル9階)

共催:三菱地所株式会社、株式会社ファムメディコ

協力:神奈川県立保健福祉大学

国際女性デー特別企画講演会

産学医ウェルネスワーキングが始まる前には、三菱地所の管理職層を対象にした特別講演を実施。

国際女性デーを機に、働く女性の健康課題へ意識を高め、理解を促進するための取り組みとして初開催しました。

撮影/三浦一仁