「いつまでも若く、健康でいたい!」女性なら誰もが思っているそんな想い。美と健康のために、様々なアンチエイジングに取り組んでいる女性も多いでしょう。でも、そんな女性でも意外に知らないのが、女性ホルモンの正しい知識。女性の身体は99%が女性ホルモンに支配されているといわれるほど、重要な要素です。また、その女性ホルモンに大きく影響を受けているのが、今回のテーマにもなっている「骨」。

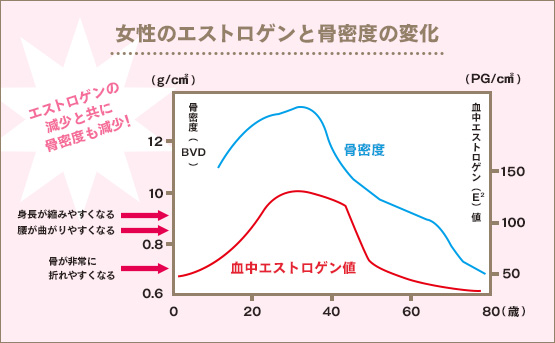

50歳頃になり、閉経を迎えると、女性ホルモンが一気に減少しますが、主な女性ホルモンとして知られているエストロゲンは、骨の新陳代謝に際し、骨吸収(※骨が溶ける速さのこと)をゆるやかにして骨からカルシウムが溶け出すのを抑制する働きを持っています。閉経後、エストロゲンが減ってしまうと、骨吸収のスピードが速まるため、形成が追いつかずに骨がもろくなってしまうという仕組みです。

骨密度低下で発症する骨がスカスカになる病気、「骨粗しょう症」は日本人の約4割がかかる病気と言われています。主に女性がかかりやすい病気です。男性でも発症する人がいますが、ホルモンバランスの崩れで骨吸収のスピードが速まりやすい女性はよりかかりやすく、「骨粗しょう症は女性の病気」とも呼ばれています。

ただ、50代以降、低下し始める骨量ですが、実際のところ骨量自体は20歳過ぎ頃に最大骨量(ピークボーンマス)に達してます。20代から閉経までは骨量は維持されますが、閉経以降に一気に減少します。骨量減少症、骨粗鬆症はこの時期から急増し、骨折閾値よりも骨量が下がると骨折する割合が上昇します。骨粗鬆症や筋肉量が落ちるサルコペニア(筋肉減少症)などにより転倒の危険性と転倒による骨折が増加することになります。

一方で、日本人女性は戦前に比べ、平均寿命が87歳と大幅に伸びています。長生きすればするほど、閉経後の人生が長くなり、こうした女性ホルモンの低下により迎える生理的な身体の変化を長い期間、受け入れなければならなくなっているのが現実です。要介護防止のためには若い時の骨作り、骨量の維持のための栄養・運動と閉経以降の骨粗鬆症による骨折防止対策が重要な課題です。

骨粗しょう症には女性ホルモンの低下以外にも、遺伝的要因や栄養不良、身体を動かさずに過ごすと言った生活習慣も、大きく関係している事が分かっています。家系をトレースし、祖母や母親が骨粗しょう症を発症したことがないかなども調べて、早めに知り、きちんと備えることが大切です。

では、どのような状態になることが骨粗しょう症というのでしょうか?宮原先生によると、「背中が曲がっている高齢女性・・・これは単に背中が曲がっているのではなく骨粗鬆症により背骨の圧迫骨折を起こしている状態です」とのこと。厳密にいうと、骨粗しょう症は、鬆(す)が入ったように骨の中がスカスカの状態になり、骨がもろくなってしまうこと。その結果、わずかな衝撃でも骨折をしやすくなるそうです。

骨の強さをはかる「骨強度」は、「骨強度=骨密度7:骨質3」で考えられており、骨密度と、骨の質の両方を意識し、骨形成を意識していく必要があります。骨は一度できあがってしまうと、その後変わらないもののように思われがちですが、実は古くなり劣化した骨は、メンテナンスされて新しい骨へと生まれ変わっています。これが骨の新陳代謝です。骨の新陳代謝には、古くなった骨を溶かす破骨細胞の動きと、新しい骨をつくる骨芽細胞の働きによって営まれており、前者が骨吸収、後者が骨形成をさします。骨吸収が数週間続いたあと、数ヶ月にわたって骨形成が行われ、溶けた部分に新しい骨が埋められていきます。

健康な骨作りに必要なことはずばり、「適切なBMIと運動量の維持」です。骨というと「カルシウム」を想起する方が多いと思いますが、実はそうしたカルシウムに加えて、魚介類などからとれるビタミンDが骨代謝を盛んにし、キノコ類から摂取できるビタミンKが骨の形成を促してくれます。そして、たんぱく質は筋肉生成をサポートしてくれます。そうしたカルシウムやビタミンD、ビタミンK、たんぱく質をバランス良く摂取できるのが、細川モモさんも推進している和食の献立。一時、白米をはじめとした炭水化物を抜く「炭水化物ダイエット」が流行しましたが、大切なのはバランスです。極端なダイエットで失われるのは筋肉ばかりで、贅肉を落とすことはできず、身体に負担をかけてしまいます。糖尿病を患っていない限り、炭水化物は抜かず、栄養素をバランス良くまんべんなく吸収し、適度な運動を心がけましょう。

宮原先生によると、「まるのうち保健室」の参加者は骨密度の状態が低い人が少ないということです。これは、参加者に関東圏在住者が多いため、移動に車を用いる事が少なく、通勤の電車内でのつり革を持つことで腕の筋肉を鍛えたり、駅の階段の上り下りで太ももの筋肉を鍛えることができているから。特に丈夫な骨作りに有効なのが下半身の筋肉バランスをとることです。太ももの内側の筋肉を保つため、空気なわとび(なわとび紐などは持たず、ぴょんぴょんと一定時間飛び跳ねる運動)をするだけでも、効果が出ます。その他、歯磨きをしながら足をあげたり、スクワットやストレッチなども良いそう。ジムに通いハードな運動に取り組まなくても、毎日、日常的に少しずつ身体を動かし、筋肉生成をサポートするバランスの良い食事を意識するだけで、現状の骨量を維持し、育てることができるんですね。

骨形成を意識する一方で、骨吸収を育てる女性ホルモンについても良く知る必要があります。女性ホルモンには、女性らしさと健康を司るエストロゲンと、妊娠にかかわるプロゲステロンがあり、前述の通り前者のエストロゲンが、骨の新陳代謝に際し、骨吸収をゆるやかにして骨からカルシウムが溶け出すのを抑制する働きがあります。

現代女性は、職場環境をはじめとした女性を取り巻く環境によって、ストレスや偏った食事、睡眠不足などに悩まされ、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、これが肌荒れ、冷え性、肩こり、頭痛、便秘などがの原因となっています。一方で生涯の月経回数の多さも大きな原因となり、現代女性はホルモンバランスが乱れがちと言われています。

戦前に比べ、現代女性は晩婚型で、出産時期も遅く、妊娠・授乳中の期間が短い傾向にあります。妊娠・授乳期間は月経が止まるので、戦前の女性は月経回数が少なかったのですが、その分月経回数が多く、卵巣と子宮を疲弊させてしまっています。また、妊娠・授乳期間中は骨密度も減少しますが、その後断乳を行う事でリカバリー能力を発揮し、より良い形に戻す事ができます。「妊娠はできるだけした方が良く、また、出産後、最近はかわいがりすぎるあまり、断乳が遅くなる女性が多いですが、思い切って断乳し、リカバリーさせましょう」と宮原先生。

月経は、妊娠のためのメカニズムです。女性は、一ヶ月の間だけでも、月経期を中心に心身ともに快調な時期もあれば、どうしても自律神経が乱れ、肌も荒れやすくなる時期もありますね。この流れに振り回されるのではなく、時期をしっかりと認識し、疲れやすい不調期には無理をせずゆっくりと時間を過ごし、美ホルモンが分泌される時期にはアクティブな予定を入れて思い切り楽しむなど、行動するようにしてみましょう。

未来のことを考えながら、今の自分の身体を大切にする。そのためにも、かかりつけの婦人科医を見つける、または、年に一度でも婦人科検診を行うように婦人科通院を習慣化させるのはいかがでしょうか。日本人女性は、あまり自身のかかりつけの婦人科医を持たない傾向にありますが、欧米では当たり前のこと。安心して相談できる医師を持ち、輝くこともできますが、傷つきやすい女性の身体を大切に育ててあげましょう。

細川さんからも、「女性の健康は生涯変わりやすいもの。今日宮原先生にお話し頂いた骨のお話もさることながら、ホルモンバランスと身体の仕組みは密接にひもづいています。運動、食事、それから日光浴。この3点に気をつけながら、女性のステージ別の悩みを克服していきましょう。女性の健康力を守る事で、日本を強くしていきたいですね」とメッセージをいただきました。

次回は12/26(金)「働く女性のための基礎料理学」に関する特別セミナーを開催します!お楽しみに。

☆おまけ

10月末より「おだしでキレイ習慣キャンペーン」を展開している株式会社にんべんからも、ミニセミナーがありました。

まるのうち保健室参加者限定で募集している「だしアンバサダー」は好評につき多数の方が応募されていますが、まだまだ引き続き募集しているとのこと!2015年からは丸の内シェフズクラブとのコラボイベントなどもあり、「だしアンバサダー」になると優先的にイベントに参加することができるそうです。おだしを食卓に取り入れ、女性ホルモンや骨形成にも効果的な食習慣を実践したい方は、ぜひふるってご参加ください。

![]()

女性のライフステージに添って変化をするものといえば「骨」です。成長期、妊娠期、出産後、授乳中、更年期、老後と、骨はその時その時大きな影響を受け、驚くほど変化をしています。

とくに老後寝たきりになりやすい女性にとって若いときから骨への意識をもつことは重要なことです。骨は一見頑丈で、一度つくられると変化しないものと思われがちが、骨の細胞は実に活発で、肌の細胞や爪、髪と同じように日々入れ替わっています。骨にも肌と同じようにターンオーバーがあることを覚えておきましょう。

![]()

なぜ骨が女性のライフステージの変化に添って変わり続けるのかというと、その秘密は「女性ホルモン」にあります。一見関係ないように思える骨と女性ホルモンには深い関係があります。例えば、女性より女性が骨粗鬆症になりやすいのは「閉経」が関係しています。女性は閉経に伴い、女性ホルモンであるエストロゲンが大幅に減少します。このエストロゲンには骨のターンオーバーに必要な破骨細胞を抑制する働きがあるため、閉経後にエストロゲンの量が減少すると骨代謝のバランスが崩れてしまいます。破骨細胞によって古くなった骨はどんどん壊されるけれど、新しい骨がなかなか形成されず、骨量が減少してしまうのです。

閉経は避けることはできません。しかし、今のうちから骨を強くし、閉経後の骨量減少を緩やかにすることは可能です。また、妊娠・出産において胎児を育むために母体でカルシウムが多量に消費されます。通常であれば産後、女性の骨は一気に回復に向かいますが、きちんと骨を回復させるためにも、今一度、ダイエット法をあらためて健康的な生活習慣を意識してみましょう。

下記の図をみても一目瞭然ですが、女性ホルモンと骨密度は生涯密接な関係にありますので、ダイエットで月経が止まってしまうと(体脂肪17%を下回ると)、更年期障害と同じ症状を発症し、骨密度も低下してしまうことを覚えておきましょう。

![]()

では、どのようにして骨を健康に保てば良いのでしょうか?骨を丈夫にするためには欠かせない栄養素があります。

骨の強さに関わる骨蜜度は、カルシウムやリン等のミネラルからなる骨塩の量で決まるため、骨の強度を維持するためにはカルシウムが必要不可欠です。吸収を阻害し、排出を促す過度なリン(食品添加物)やシュウ酸(生のほうれん草などに含まれます)を控え、カルシウムだけでなく「兄弟ミネラル」と呼ばれるマグネシウムとの比率が大切ですので、乳製品に偏らず海藻や雑穀、小魚などの魚介類からしっかり摂取することをおススメします。

![]()

ビタミンDは、別名「日光のビタミン」と呼ばれ、食事以上に皮膚の上で日光を浴びることによって作られるビタミンです。小腸からのカルシウム吸収を促すはたらきがあります。近年の研究より、ビタミンD不足により、下肢の筋肉が衰え、転倒しやすくなることも研究により明らかになってきており、骨折のリスクを減らす意味でも必要な栄養素です。多くの日本人が不足していることが様々な研究から報告されていますが、なかでもUVカットをしすぎる女性は不足に注意が必要です。

![]()

実は、骨に含まれるカルシウムは65%ほど。次いで、コラーゲン23%、水分10%、その他2%と続きます。この中でカルシウムと同様に重要な役割を果たす成分がコラーゲンです。コラーゲンは、体内でビタミンCとたんぱく質から作られるため、たんぱく質を十分に摂取することが重要です。たんぱく質は、体重1㎏当たり1.14g/日以上必要とされており、体重60㎏であれば約70g/日必要です。献立でいう「主菜」にあたるため、肉•魚•卵•大豆がない献立では骨が強くなりようがありません。

![]()

一般的に骨を守るためには1日800~1000㎎のカルシウムが必要だと言われています。しかし、日本人の1日のカルシウム摂取量は平均500~600㎎であり、明らかに不足状態にあります。女性は、妊娠・授乳中ではさらに多くのカルシウムが必要とも言われており、これでは到底足りません。欧米型の食事への変化や誤ったダイエット法によりカルシウムを含む食材を食べる機会が減ってきたことが原因として考えられます。また、日本人の70%~80%がカルシウムの吸収に欠かせないビタミンDを不足させている可能性が指摘されており、産後や老後の日本女性の骨の健康が危ぶまれています。

カルシウムやビタミンD、たんぱく質を毎日食事に取り入れるようにしましょう。骨の形成には様々な栄養素が関わっており、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

![]()

・過度の飲酒

お酒の飲みすぎは、腸の粘膜を傷つけカルシウムの吸収を低下させます。腸管でのカルシウムの吸収を妨げることも分かっています。お酒は適度に楽しみましょう。

・塩分の摂りすぎ

塩分の多い食事をしていると、ナトリウムの働きによりカルシウムが体外に尿として排出されてしまいます。

・喫煙

喫煙者、禁煙者、非喫煙者を比較すると、喫煙の経験が長いほど骨密度が低いということがデータで示されています。これは喫煙が胃腸の働きを悪くし、カルシウムの吸収が阻害されることが原因です。

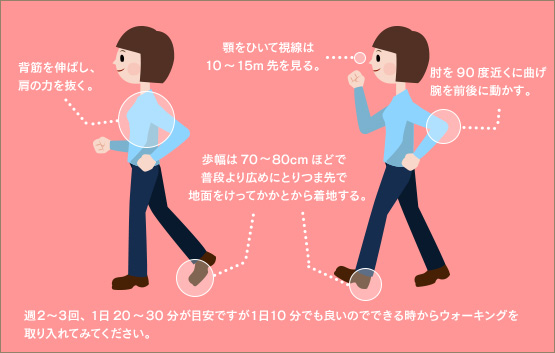

![]()

骨に刺激が加わることで、より強い骨になります。特に運動の中でも一番効果的とされているのはウォーキングです。ただウォーキングをするのではなくしっかりコツを掴んで効果的に骨量をたかめていきましょう。

![]()

ビタミンDは、皮膚で作られます。そして皮膚がビタミンDを作るためには、紫外線が必要です。晴れた日に顔と肘から先の腕を15分直射日光に当てるだけで、ビタミンDが合成されます。朝日をベランダで浴びる、歩いて通勤という方はできるだけ日向を歩く、過度の日焼け対策はやめるなど、出来ることからぜひ取り入れてみてください。メラニン色素が少ない手のひらを太陽にかざすと効果的です。

![]()

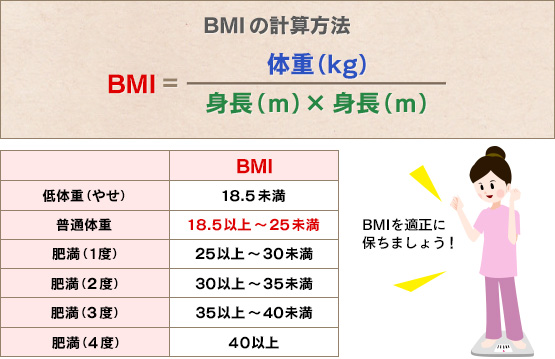

これまでに述べたように、女性の骨粗鬆症の原因には女性ホルモンの欠乏が大きく関わっています。ホルモンバランスを保つためにも、体脂肪率やBMIを適正に保つ必要があるとされています。誤ったダイエット法により骨に必要な栄養素が不足し、骨の強さ・しなやかさ・美しさは失われてしまいます。自身の適正体脂肪率とBMIを知ることから始めましょう。