羽田空港から那覇空港まで2時間半のフライト、さらに飛行機を乗り継ぐこと1時間。眼下には青い珊瑚礁に囲まれた宮古諸島が点々と連なっている。「南の島へ来た!」というわくわくした感覚に胸が踊る。

やがて高度が下がり、石垣島北部にたどり着くころ、起伏のある島の肌には緑のパッチワークが広がり、ぽつぽつと動く牛たちの黒い影が見える。石垣空港到着。飛行機のタラップを降り始めると、心地よい湿気を帯びた島の空気が優しく頬をなでた。

新丸ビルにある人気中華レストラン「四川豆花飯荘(シセントウファ)東京店」の遠藤浄(えんどうきよし)料理長が、石垣島を訪れるのは2ヶ月ぶり。今回で2回目の来島である。

海がない長野県で生まれた遠藤料理長は、以前から沖縄が大好きで毎年通っていた。最近縁あって石垣島の食材を使い始めたら、おもしろくて仕方ないと言う。

「この前はもろみ豚を、泡盛、黒糖、ウコンと一緒にラフティーのようにやわらかく煮込みましたよ。もろみ豚は肉と脂の味のバランスが抜群で、塊のまま2時間ボイルして、薄くスライスしてさっと湯がくだけでもとてもおいしい。豚特有のにおいがなく、優しい香りのある豚なんです。」

そういうわけで石垣の食材を知る旅は、遠藤料理長もお気に入りの「もろみ豚」の見学から始まった。

![]()

石垣空港から島の西側を海岸沿いに北上し、川満(かわみつ)養豚の川満義久さん一家を訪ねる。

「もろみ豚」の最大の特徴はその名の通り、泡盛を蒸留する際に出る「もろみ粕(かす)」もしくは「もろみ液」を飼料として豚を育てること。タイ米に黒麹菌を植え込んで発酵させて作る「もろみ」の主要成分はアミノ酸やクエン酸。それらが豚の健康を保つのに多いに役立っているという。

そもそもなぜ「もろみ」なのか? それは42年前、義久さんの父親が2頭のアグー豚から島で養豚を始めた頃に遡る。市販の飼料が高価だったため、廃棄物となっていたもろみ粕を泡盛メーカーから譲り受けたのだ。川満養豚では現在は三元豚を子豚から一貫して育て、7ヶ月前後で出荷(月120頭)。島の養豚の生産量の70%を占めている。

「農業は観光と違って土があればなんとか食べれる。あるものはすべて資源さ。もろみ粕も、家畜の糞尿も本当は廃棄物でも厄介者でもない。微生物を加えて畑にまけば肥料になる。今日みたいな太陽だったら作物も草もどんどん育つ。あとは土に相談するっていう考え方だな。なんでもかんでもスピードを優先してやってしまおうとするとだめだね。自然の流れに沿ってね。要は考え方次第なんだ。」

そう語る川満さんは豚の糞尿から肥料を作り、サトウキビも育てている。泡盛-豚-野菜の循環。そこには無駄なものはひとつもない。まさに島内でハイブリッドなエコシステムが完結しているのだ。

事務所奥の施設では、義久さんの妻美佐子さん、次男の俊二さんと従業員の三人がもろみ豚を解体していた。

「この子、きれいな脚をしてるでしょう」。

出荷する前にまずは自分たちで食べてみると話していた美佐子さんは愛情たっぷり、目を細めながらも豚をさばく作業の手を休めることはない。一頭ずつの個性をきちっと理解している。

義久さんいわく、おいしい豚を育てるには環境がとても大切。そのため山の湧き水を引いて、毎日豚たちに与えているそうだ。

健康で幸せなもろみ豚と川満さん一家との出会いを終えた遠藤料理長の顔は、満足と期待に輝いていた。 5月の新メニューから、もろみ豚をレギュラーで使おうを決めていた。

※ 川満さん一家 川満義久さん、妻の美佐子さん、息子の拓矢さんと俊二さんとともに

※ 川満さん一家 川満義久さん、妻の美佐子さん、息子の拓矢さんと俊二さんとともに

![]()

川満養豚の次に向かったのは、すでに遠藤料理長が「四川豆花飯荘」のデザートにも使っているという石垣パパイヤの栽培場。

3月末でも気温は26℃。じりじり照りつける太陽は真夏のように強烈だ。そして案内されたハウスの中は、熱帯植物園のような様相。たくさんの実をたわわに抱えたパパイヤの木がずらりと並び、大きな葉を豊かに広げて私たちを迎えてくれた。

「背の高い木と低い木がありますが、どう違うんですか?」遠藤料理長が尋ねる。

パパイヤ栽培に携わって15年、石垣パパイヤの代表、玉城真男(たまき さねお)さんはパパイヤの木の違いについて語ってくれた。

背の低い木は宮古島で30〜40年前に生まれた「ワンダーフレア」という品種。着果する位置が低いので収穫が楽だが、果肉がやわらかいため、本土など遠くまでは出荷できない。背の高い木は「石垣珊瑚」という品種。実はワンダーフレアよりひとまわり大きめで、風味もワンダーフレアより優れ、棚持ちもよいとのこと。

さっそく試食タイム。手のひらにやっと乗る小型のラグビーボールのような果実を縦に割ると、先ず驚いたのは珊瑚のような美しいピンク色の果肉。さらにびっくり!種がまったく無い。石垣島で栽培される「ワンダーフレア」と「石垣珊瑚」は、どちらも輸入されている一般的なパパイヤ、果肉が黄色で黒い種がびっしり詰まった「サンライズ」とは全く別の品種だそう。

果肉にスプーンを走らせると甘い香りが漂う。待ちきれずに口に運ぶと「ワンダーフレア」はキャラメルのような濃厚な甘みがあり、さらに「石垣珊瑚」にはバニラのようなエレガントな香りをほんのりと感じる。どちらもおいしい!

「ねっ、ぜんぜん違うでしょ!? 石垣島のパパイヤ。種のまわりに特有のくさみがまったく無いから、お店でも特に女性のお客様に人気なんだよ。」と遠藤料理長。確かに、これはもはや私たちが知っているパパイヤではなかった。

さらに、石垣島を含む沖縄県では、ベトナムやタイと同様に未熟な青パパイヤを野菜として食す。八重山の方言でパパイヤは「まんじゅまい」と呼ばれ、スライサーで千切り(八重山の方言で”しりしり”)にして煮たり、炒めたりするポピュラーな食材である。島の人々はこのビタミンC、カロテン、植物繊維を多く含む健康的なパパイヤの恩恵を毎日体に取り入れるため、昔から家の近くに木を植えていた。

台風による被害を避けるため現在パパイヤの栽培はハウスが主流だが、同じ場所に同じ作物を毎年植える事で起こる「連作障害」の予防として、一株ずつポット(植木鉢)に植えている。さらに珊瑚のかけらを根元に敷いて通気性と保水性をコントロールするなど、細かな工夫が施されていることに遠藤料理長も驚いた。

しかし玉城さんは、そんな長年の努力と施策を続けても、まだ納得のゆく玉(果実)はそう簡単には取れないと言う。「こうなったら一番いいねぇ。」と、玉城さんがひとつ手にとったパパイヤの表皮はほのかな茜色に染まっていた。

![]()

翌朝、西からの強風がゴビ砂漠から黄砂を運び、若干視界が鈍る中、海に面したホテルから内陸へ、サトウキビ畑やパイナップル畑を脇目に車を走らせた。

早起きして向かったその場所は、ゆし豆腐と島豆腐を作り続けて50年の老舗、「豆腐の比嘉」。

石垣まで来たからには、島のソウルフードを朝からたっぷりいただこうではないか。

「おはようございます!」絞りたての豆乳の香りと湯気に誘われて、厨房にまで入ってゆく遠藤料理長。沸騰する大きな鍋の中でまさにゆし豆腐がその姿を見せ始めていた。

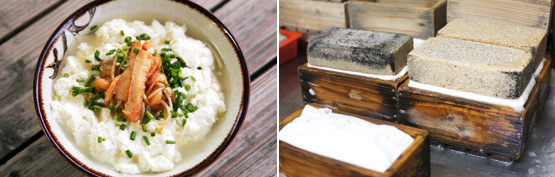

ゆし豆腐とは沸騰させた豆乳ににがりを加え、凝固し始めた状態をその汁と共にいただくおぼろ豆腐のようなもの。沖縄の朝食では定番中の定番だが、極端に言えば一日何度でも食べる。ゆし豆腐はあたたかい状態で汁とともにスーパーなどでも売られている、もしもここがフランス パリならば、焼きたてのバゲットのような身近な存在なのである。

この日遠藤料理長が朝食に注文したのは「ゆし豆腐そば」だった。沖縄そばにゆし豆腐をたっぷりトッピングしたものだ。もれなくおかわり自由の搾りたて豆乳も付いてくる。

熱々のゆし豆腐を味わって、遠藤料理長の感想はひとこと「濃厚!」。醤油や薬味なしでも十分においしく、深い味わいだ。

純粋で上質なタンパク質をこうして日々の食卓にたっぷり取り入れることが、島の長寿の秘訣なのだろう。沖縄の方言で「料理」は”ぬちぐすい”(命の薬)と言われる。まさに医食同源、大陸(中国)の食文化にも通じる生活術である。

※ 「ゆし豆腐そば」

※ 「ゆし豆腐そば」

※ ゆし豆腐を木型に流して重石をする、島豆腐作り

![]()

さらに車は北上し、次に向かったのは「花谷(はなたに)農園」。「なにより新鮮で、味がはっきりしている」と遠藤料理長が惚れこむ野菜たちが育つ現場を訪ねた。

沖縄県で一番高い山、於茂登岳(526m)の麓に広がる農作地帯に花谷農園の畑は点在している。日に焼けた笑顔で迎えてくれた花谷史郎さんに案内され、野菜の出荷場へ。

「そうそう、これ!」淡い緑色の”ししとう”のようなものを手にした遠藤料理長。それはタイ唐辛子だった。「これを半分に切って、さっと油通しして炒めると、甘みが出るんだよ。」遠藤料理長いわく、唐辛子は油との相性が特によいとのこと。

食文化の東西交流地シンガポールに本店のある「四川豆花飯荘」では、「正宗流」と呼ばれる正統派四川料理と「シンガポール四川」を融合させた独自の料理スタイルを展開している。遠藤料理長は石垣島の野菜に、本土にはない南国の風味、アジアのイメージを重ね合わせているようだ。

台湾由来の「白ゴーヤ」、太った胡瓜のような「広東瓜(かんとんうり)」、タイ唐辛子」(上写真左から)や十角瓜(じゅっかくうり)など、珍しい野菜たちが出荷を待っている。

「こうした新しい野菜の栽培は、最低でも3年くらいかけてゆっくり練り上げてゆくんです。」と花谷さん。

出荷所の裏にあるハウスでは、秋から6月にかけてゴーヤが栽培されている。花谷農園はゴーヤの出荷量では島で一番。さらに遠藤料理長も使っている黄ズッキーニ、そしてカボチャやスイカなどは、本土の最盛期と収穫時期が異なるため、より付加価値の高い農作物として島から外へ出荷が可能だ。それは40年前、神奈川県から小笠原島に渡り農業を始めた父親から史郎さんが教わった”島の野菜栽培と出荷のサイクル”であるという。

石垣島で生まれ、東京の農業大学で知り合った奥様と共に、4年前から花谷農園の二代目として毎日野菜と向かいあっている花谷史郎さんが最後に見せてくれたのは、こちらでは日常的に使われる野菜、ナーベラー(へちま)。

「皮をむいて弱火で炒めると”ドゥージル”という甘い汁が果肉から出るんです。ナーベラーも、いつかゴーヤのようにポピュラーになって欲しいですね。」遠くの畑を見つめながら、そんな夢を語ってくれた。それは長年父親と共に花谷農園を支えて来た史郎さんの母、友子さんの強い願いでもある。

![]()

「おもしろい!いやー、驚いちゃうよね。こういうの、お金に代えられない何かなんだよ。生産者さんに会うと、”一生懸命作ろう、こんな風に使ってますよ。”ということ、もっと伝えたいと思うんだな。」希望に燃える若い山人(やまんちゅ)との出会いに感動して、腕組みをしながら何度もうなずく遠藤料理長。

そしていよいよ海人(うみんちゅ)、勝水産の玉城勝行(たましろかつゆき)さんに会いに行く。

玉城さんの兄はマグロ漁師。玉城さん自身は、石垣港に上がる海産物の販売と加工を行なう傍ら、モズクやヤイトハタの養殖に取り組み、ダイビングを楽しむためのペンション、そして海人が作る島料理の店「さいごー屋」を営んでいる。

2ヶ月前、遠藤料理長が島を訪れたときには、養殖車エビの唐揚げ、小型ヤイトハタの蒸しもずくソースかけ、シャコガイの刺身、イカスミ焼そば、ブダイのフライ、カジキマグロのアーモンド揚げ、などオリジナル海人料理を玉城さんからたっぷりごちそうになった。今日はそのお返しに、玉城さんが用意した石垣島の魚で遠藤料理長が料理を披露する番だ。

その日遠藤料理長を待っていた魚は、ナポレオンフィッシュ、アカジンミーバイ、ヤイトハタの3種類(上写真左から)。どれも新鮮だ。そのうちの2尾を使って3品作ることに決めた。

「和食では、どうしても冷たい水で育った魚を好むでしょ?。その方が脂がのってるから。でも揚げる、蒸す、炒める調理法が中心の中華では、沖縄や石垣のような温かい海で獲れる魚、たとえばハタ系とか、脂が少なくて、ゼラチン質がある、ぶりっとした魚の方が合うんだよ。香港やシンガポールの魚もそんな雰囲気ね。」と遠藤料理長。

さっそく厨房へ移動。まな板の前に立つと、遠藤料理長がカサコソっと持っていた袋から何か取り出した。花谷さんの畑で採れたタイ唐辛子だった。そのタイ唐辛子を輪切りにして、まずはタレ作りから。

「ベースは酒、醤油、砂糖におろしニンニクで作るシンプルな万能タレ。冷や奴や、玉子炒め、野菜炒めにかけてもばっちりだよ。」そこにさきほどのタイ唐辛子の輪切りを加え、さらに中華鍋で熱した油を注ぐと、ジュッという音と共に香ばしい香りが辺りに漂う。最後にひと手間、熱した油を加えることで唐辛子の辛みだけでなく、甘みが引き出され、さらに半永久的に保存できるタレになるのだそうだ。

次に蒸し器の底にはみ出すくらいの大きさの月桃(げっとう)の葉を敷き詰めると三枚におろしたナポレオンフィッシュを皮目を上にして並べる。強火で8分蒸して、キャベツ、人参、玉ねぎなど手近にある野菜を刻んだもので魚を覆い、 再び熱々の油を魚の上からジュッっと振りかける。ここへ先ほどのタレを添えて「ナポレオンフィッシュの月桃蒸し、タイ唐辛子風味」が完成!

アカジンミーバイの身は皮がついたまま、包丁でたたき、すりつぶした豆腐、卵白と片栗粉と混ぜて団子を作り、魚のアラで取った出汁にアーサー(あおさのり)を加えてとろみをつけ、ふんわり、コリコリ、磯の香りたっぷりの「アカジンミーバイの団子汁」を作る。

さらに、別に取っておいたアカジンミーバイの身をそぎ切りにして塩・胡椒をなじませ、卵白をほぐしてもみ込むようにして、最後に油をまわしかけてコーティング。

「この後フライにする時に、このひと手間で魚の身が守られて、おいしくなるんです。」と遠藤料理長。

中華鍋を振るう遠藤料理長の姿にはプロの気迫が感じられる。その無駄のない動きに興味津々、つい身を乗り出してしまう玉城さんと「さいごー屋」の料理長。

熱した鍋肌に油が走り、アカジンミーバイのフライ投入。先に油通ししておいたタイ唐辛子も投入。合わせ調味料をからめて、最後にぐるっとごま油を回しかける。

四川料理では、油も立派な調味料なのだ。こうして白と緑のコントラストがまぶしい「アカジンミーバイのタイ唐辛子炒め」が完成した。

気がつけば外は日が暮れて、いよいよ石垣島の旅最後の夕食が始まった。食卓に並んだ迫力満点の魚料理を前に早速ビールで乾杯!

まずは「アカジンミーバイの団子汁」から試食した玉城さんがひとこと「優しい味だぁ。和食っぽいね。」と目を丸くした。

「芸がないかもしれないけどね、素材の味を生かすため、塩味だけで仕上げました。化学調味料も使いませんよ。」と遠藤料理長。ミーバイの身はしっかりしていて調理しやすい。赤い皮をわざと残して食感と色のバランスを取った。さらにアーサーの磯の香りがいっそう魚の風味を引き立てる。

「ナポレオンフィッシュの月桃蒸し」は、まず最初に感じる月桃の香りが印象的。「これは四川料理じゃないけど、四川料理のポイント”香り”を大切にしてみました。」あっさりと淡白な魚の身質にタイ唐辛子を効かせた濃いタレがよく合う。「辛い!」大きな体の玉城さんが一瞬縮こまると、食卓は笑いに沸いた。

「こっちの人はまじめな人が多いから、だんだん食材をいじりまわしたくなくなるんだな。お肉もお魚も、野菜も生きてるから、あとは料理人の腕で素材のよさを引き出してあげるだけでいい。」楽しいゆんたく(おしゃべり)は深夜まで続いた。おそらく遠藤料理長は石垣島の四季を追って、また島に戻って来るだろう。

島の東側には2013年に新石垣空港が開港する。急ピッチで工事が進んでいるのを見た。長い滑走路ができたら大型の飛行機が着陸し、沢山の観光客を運び、大きな資本が島に入って来るかもしれない。しかしここに生きる生産者と自然が紡ぐ時間は、これまでと変わらずゆっくりと流れてゆくに違いない。

![]()

冬の日本海の味覚の王者「越前がに」。その中には「献上がに」と呼ばれ、毎年、天皇、皇后両陛下をはじめ皇室に届けられる幻の越前がにもあるという。そんな越前がにの故郷・福井県坂井市三国町を訪れたのは、丸の内シェフズクラブ会長の服部幸應さんである。

「ズワイガニ大好きだね。この日のために1年前からスケジュールを空けたんだよ。冬の日本海、寒いねー。この寒さがカニだけじゃなく日本海の魚を旨くするんだね」。胸を高鳴らせて向かった先は、福井県を代表する景勝地・東尋坊を望む料理旅館「望洋楼」。ここで服部さんは意外な人の出迎えを受けた。フランス料理界の巨匠でもあり、丸の内シェフズクラブの活動を通じて日ごろから親睦も深い三國清三シェフ、その人である。「あれ、北海道出身の三國さんがなんで福井なの。そうか、三國って苗字はこの土地と同じじゃない。やっぱり何か関係があるのかな」。服部さんがそう話題を振ると、ニコニコしながら三國さんがその謎解きをしてくれた。

「僕は北海道の増毛町の出身。江戸中期、北陸の船乗りたちが大阪と北海道間を物資輸送しこれを売買して差益を得る「北前船交易」を始めた。僕の祖先は、その出発地だった三国町から船で北海道にやってきたんだ。港の近くに僕の苗字と同じ『三國』という漢字を書く社がある。ここは僕の2番目の故郷なんですよ」。なるほど、人に歴史あり。創業百有余年、今は料理旅館である「望洋楼」も北前船を仕切る廻船問屋として創業した。明治時代に入り、鉄道の発達と共に海運産業としての北前船は一気に衰退する。時を同じくして、当時の経営者が「廻船問屋」から「料理屋」、そして「旅館」へと商売のスタイルを変えたのだという。

さて、いよいよ夕餉の時刻。名物の越前がにとのご対面である。体長約80センチ超、重さ約1.3キロ相当。このクラスになると15年以上の生きた証だという。献上がにと呼ばれるカニと同等クラスで、一日に三国港に水揚げされる300匹のカニの中で、このクラスは2、3匹しか獲れないという。しかし、なぜこの三国町のズワイガニが皇室への献上品に推挙されたのだろうか?この町で代々カニ問屋を営む五島水産有限会社の五島さんに教えてもらった。

「乱獲を防ぐためにカニ漁は毎年11月6日から3月20日までと漁期が決まっています。現在、三国港には13隻のカニ専門漁船がいますが、漁場となる沖合20キロ地点には三国以外の港からも船がやってきます。ズワイガニは底引き専用の網で水深200~300メートルの海底をさらって獲るのですが、カニは船に揚げてからが本当の勝負なんです。鮮度を保つため船の水槽で生かしたまま港に直行します。カニは生きているうちに冷水でしめて、すぐに釜茹でにしないとおいしくない。とにかく鮮度が重要です。三国以外の地域のカニはよく『お泊り』って言って、水揚げしてから漁港に隣接する市場でセリにかかるまで一晩かかります。しかし、三国の場合は漁場から港まで片道2時間程度なので『日帰り』が可能となる。つまり、この三国港に水揚げされたものだけに与えられる黄色いタグは、他の産地と比べて半日、時には丸一日も早く水揚げをした証拠。カニの鮮度の良さを保証するお墨付きなんです」。

ズワイガニは何度も脱皮を繰り返しながら成長する。年をとったものほど身のつまりもしっかりしていて、珍味とされる味噌の入りもいい。甲羅についたツブツブ状のものはカニビルの卵。カニビルの卵は脱皮間もないカニにはついていないことから、脱皮後の期間が長いカニ、すなわち身の詰まっている美味しいカニであることを示す証拠だといわれています。本日はそんな越前がにを刺身、炭火焼き、ボイルと3通りの調理法で食べ比べてみる。

まず最初は活ガニを生で頂く刺身だ。鮮度のいいカニの身をパッと冷水に放つと、まるで牡丹が咲いたように華が開く。カニの本来の旨味を堪能するために、まずは何も付けずにそのままいただく。口に入れた途端にお二人の表情が変わった。それこそ鮮度がよくないとカニ刺しは味わうことができない。鮮度が命の生産地ならではの食べ方である。「いやー、旨いね。この旨味の塊を食べているような深い味わい。それでいて全く嫌な臭みも口の中に残らない。これは日本酒だなー」。服部先生はすでにご機嫌である。

次は生のカニ身と味噌たっぷりの甲羅を備長炭で炙った焼きガニ。あっという間に部屋中が香ばしい香りでいっぱいになる。カニの殻と身の間からフツフツと湯気が立てば食べごろだ。炭火で直に焼いたカニは生で食べるより数段甘味が増す。殻と身の間に箸を入れてしごけば、キュルキュルと弾力のあるカニ身が勢いよく飛び出てくる。そして、何よりの醍醐味が味噌の入った甲羅だ。グツグツ、フツフツとたぎる味噌をスプーンで一口。これまでの淡く繊細な味とは打って変わって、濃厚でいつまでも口の中にカニの旨味が広がる。言葉にならない表情で黙々と手を動かすお二人。

そして、本日のメインディッシュは何と言っても茹でガニ。その姿の美しいこと。まるで日本海の向こうへ沈む真っ赤な夕日のような色をしている。望洋楼の女将さんが自らパキッ!パキッ!と豪快にカニを解体する。その手際の良さといったらない。カニ刺し、焼きガニと相当量のカニを食べているにも関わらず、お二人の食欲は止まらない。服部先生はアツアツのカニの身にかぶりついたかと思うと取材のことなど忘れてカニをしゃぶるように食べている。三國さんは、これぞツウの食べ方とばかりに、甲羅に溜まった味噌にカニの身をたっぷりとつけて口に放り込んだ。そして格闘すること30分。甲羅に注いだ日本酒を一気にキューっと飲み干してご満悦。夢のような宴の時間はあっという間に終わった。

「いやー堪能したね。しかも三國さんという最高の案内役がついていたからね。茹でる、焼くという原始的な調理方だからこそ、素材そのものが重要になってくる。さっきまで生きていたカニの生命力というかエネルギーをそのまま頂いた気がしますよ。あの見事な『茹で立て』のカニの旨さ。忘れられないなー。早速、来年のスケジュールも押えよう」。服部先生はよほど満足されたのか、あれだけ食べたのにもう来年に想いを馳せている。

まさに冬の旬の時期にしか獲れない越前がに。毎年、この冬の味覚を私たちが堪能できる背景には、地元の人々のたゆまぬ努力がある。一時期、乱獲によって漁獲高が激減し、一時は幻とまで言われた越前がに。今では漁期を決め、卵を抱いたメスカニ(セイゴガニ)に至っては、解禁から2カ月しか漁ができないという。こうした地道な三国町の人々の取り組みが実を結び、この町には毎年、多くの観光客が足を運ぶ。鮮度が命の越前がに。こればかりは、地元に足を運んでこそのまさに故郷の味である。

![]()

いよいよ、笛吹市にあるブライダルヴィレッジ・ミラベルの厨房を貸し切って、共同レシピ作りがはじまった。 それそれ、イタリアン2チーム、和食、中国料理、フレンチの5チームに分かれて作戦会議。使いたい食材の打ち合わせや、目指す料理の方向性などを決めていく。とくに山梨県で働く若手シェフたちは、日本を代表するトップシェフたちの発想やアイディアに驚きの連続の様子だった。

厨房には、食材探しツアーを経て厳選された地元の新鮮な食材が準備されていた。

秋から冬にかけて本番を迎える「天然鹿」に注目したのは、意外にもジビエで使い慣れたフレンチチームではなく中国料理チームだった。中央市にある「四川菜館」で腕を振るう藤原順一シェフは、山梨県出身で東京の料理店で腕を磨いた経験もある。

「この見事な鹿のもも肉を、ウコン、生姜、ニンニクなど滋養効果のある薬味、季節の野菜といっしょに土鍋で煮込むのはどうでしょうか」

そう提案すると、丸の内にある「四川豆花飯荘」の遠藤浄シェフも、

「僕たちは四川料理だから豆板醤を使ったメニューもやりましょう。鹿のローズ肉を使った四川チリソースなんていいんじゃないでしょうか」

と、次々にアイディアが飛び出す。そして、そんな会話の間にも中華包丁を豪快に操り、次々に下ごしらえを進めていく。結局、「甲斐サーモン・トマト・ホウレンソウのゆば巻揚げ」を含む三品を完成させた。

山中湖村にある「お食事処大豊」の厨房を預かる羽田豊さんは、およそ100年の歴史を誇る江戸前寿司の名店、「銀座寿司幸本店」の杉山衛さんの仕事に見入っていた。

「僕たちのような地方の料理人が、東京の一流シェフといっしょに仕事をさせてもらうこと自体、すごいことなんだと思います。まるで手の届かない、雲の上の存在の先輩とご一緒させてもらうのですから、とても緊張しています」

杉山さんの狙いは、せっかく生で食べることを目的に生産された「甲州サーモン」を寿司ネタとして考えているようだ。

「私どもの店ではお寿司にワインを合わせるお客様が多くいらっしゃいます。山梨はワインの産地でもあるので、ただ握るのではなく、少し遊びを施して、山梨が誇る甲州ワインとのマリアージュをめざしたいと思います」

寿司ネタといえば魚。杉山さんは必然的に甲州サーモンに興味を示していた。しかし、そこはプロである。食材が悪ければ使うことができない。中でも川魚は独特の臭みがあるのでハードルは高い。江戸前寿司では、寿司ネタを酢で〆たり、醤油に漬け込むなどひと手間の仕事を施すのが流儀である。

杉山さんの指示にしたがって、サポートに徹する羽田さんが甲州サーモンに包丁を入れる。目の覚めるようなオレンジ色の身を試食した杉山さんはニッコリ。この状態であれば握りでイケるとワインや柑橘などを使ってサーモンにひと仕事。

2種類の握りと、甲州ワインビーフ、栗、サツマイモ、天空かぼちゃなどを用いた江戸前のバラチラシを完成させた。

この他、「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」総料理長ステファノ ダル モーロシェフは信玄豚を使ったラグー(煮込み)でイタリアンの王道を見せつけ、「イル ギオットーネ」オーナーシェフ笹島保弘シェフは、山梨の郷土食材で、小麦粉で作ったほうとうを使ったパスタで地元関係者を驚かせた。「ル・シズィエム・サンス・ドゥ・オエノン」 のドミニク・コルビシェフは山梨産の野菜を使ったフレンチの定番ポトフを披露。柚子と地元の醸造酢を使ったグリーンマスタードをアクセントに添えた。

3時間にも及ぶ共同レシピ作りはこうして幕を閉じた。どのチームも作り出したら止まらない。食材を前に料理人魂に火が付いたようだ。

翌月、11月7日(日)には、今回のプロジェクトの集大成として、実際に食材を提供してもらった生産者、山梨に住む一般の方を招いた「イートアカデミー in 山梨」が開催され大盛況のうちに幕を閉じた。

今回のプロジェクトは、丸の内シェフズクラブのメンバーが、丸の内を飛び出し、地元のシェフといっしょに食材を探し、共同レシピ作り、地元の人に披露するという半年もの時間をかけたイベントだった。

四川豆花飯荘・遠藤浄シェフは今回のプロジェクトの意義をこのように語る。

「同じジャンルで、しかも地方で頑張るシェフには刺激を受けます。素晴らしい食材があると、共同で料理を作るといっても言葉は不要なんです。だって、同じ料理人ですから到達点は同じです。こうしたシェフ同士の交流が日常的に行われるようになれば、地域の素晴らしい食材がもっと首都圏に広がるのではないでしょうか」