|

|

|

|

【笹岡】和食と中華って料理の組み立て方がそもそも違うと思っていました。例えば、火入れひとつとっても和食の場合は鍋を沸騰させることなんてまずありません。穏やかにフツフツと火を入れて、じっくり食材に味を含ませて、お客様に提供する直前に再び温める。一方、中華の場合、食材の下処理をした上でその旨みを逃さないように一気に火を入れて味を決める。まさにスピードが命ですよね。しかし、遠藤さんの仕込みや調理を見ていて新たな発見があったんです。それは、確かに中華と和食は、完成までのプロセスは違う。けれども、求めている着地点は同じなんだなということです。「食材の旨みを逃さずに引き出す」、「食感や出来上がりの色を重視する」「食材そのものの味を尊重する」。結局、目指しているゴールが同じであれば、あとはコースの組み立て方や味のバランスは何とでもなる。よし、これはいけるぞって思いました。

【遠藤】お互いお店で料理は食べても、違うジャンルの料理人の厨房に入る機会はないじゃないですか。私も和食が好きで食べる機会も多いのですが、昔から和食の出汁って興味がありました。よし、今回は王道の中華食材フカヒレに和食の繊細な出汁を合わせよう。試作の段階から笹岡さんに「昆布」「カツオ」「昆布とカツオ」「宗田節」「サバ節」と様々な和食の出汁を味見させてもらいました。これは貴重な経験でしたね。中華の王道は上湯と呼ばれる最上級の チキンスープを使うのですが、それに負けないフカヒレに合う出汁は昆布とカツオの合わせ出汁でしたね。中華のスープで下煮をして、臭味や雑味をとった後に、スッキリとした合わせ出汁で仕上げる。これが本当に合うんですよ。考えてみれば同じ海の素材だし、こういうのもアリだよね。そうお客様に思って頂けたのが本当に嬉しかったですね。

【笹岡】最初の一皿は和食の王道「お浸し」を出そうと決めてきました。開催場所が中華のレストランということもあり、最初の一皿でサプライズをやろうと。しかも、ちょうど季節は晩秋、暦の上では「立冬」も間近でした。 そこで、茄子と舞茸にはあえて焦げ目をつけ、晩秋のお野菜の代表でもある春菊と合わせました。中華では表現しにくい季節感をコースに盛り込みたいという趣向です。そして、煮しめ、茶碗蒸し、土釜ご飯などの和食の様々な技法コースに取り入れました。中でも締めのご飯。今回は新米だったということもあり、これだけは中華の強烈な窯では難しいので、普段使い慣れているガス台で慎重に炊きあげました。

【遠藤】中華のシェフの頭の中には、カツオと昆布の合わせ出汁でフカヒレを煮るなんて考えないですよね。これは面白い。今回、私は最初から「融合」にこだわりました。中華と和食を別々に出すのではなく、ひとつの料理として、同じ皿の中でちゃんと完成されていないと面白くないじゃないですか。最初の皿はサプライズで和食。次の前菜はバランスよく中華と和食を半々。それ以降のお皿は、まさに日中融合の創作でしたね。こういう挑戦は大事だと思います。こういう機会がなければ絶対に考えないし、このイートアカデミーは料理人にとってはとても貴重で幸せな時間なんですね。

【笹岡】これからの季節は根菜のシーズンでしたが、中でも人参はよかったですね。コースの中でも、極力、伊賀野菜は皮付きで提供しました。とくに「煮しめ」は、人参、かぼちゃ、里芋、レンコンなどを別々の鍋で時間をかけて煮しめました。関西では人気が高い伊賀米も、米の粒は小さかったのですが、給水させるとこれが見事に膨らみ、香り、味ともに申し分ないですね。生産者の気持ちに応えるのが料理人の使命ですから、素材の味を潰さないで引き出すことが重要ですね。

【遠藤】印象に残っているのはホウレン草。今回はフカヒレ料理の付け合せに使いましたが、目の覚めるような味の濃さがあって、濃厚なフカヒレの味を切るのに最高でした。あと、伊賀牛のヒレ肉の柔らかさには驚きました。ヒレであってもうっすらと霜が入っているので柔らかいのは当たり前なんですが、やはり上等な肉でしか体験できない食感はあるものです。これからも生産者との交流を深めていきたいですね。何より野菜の作り手に喜んでもらうことが一番ですから。

【笹岡】遠藤シェフって繊細なんですよね(笑)。別に見た目がそうじゃないとかそういうことではないのですが、最後の盛り付けまで手を抜かない。中華の厨房を見るのは初めてでしたが、驚くと同時に面白い。とても貴重な体験をさせて頂きました。

【遠藤】何かが突出するのではなく、お互いにバランスよく穏やかに料理ができました。とても満足です。今度は私が和食の厨房に出向いてアウェイでやってみたいですね。楽しみにしています。

10月の最終週に行われた丸の内マルシェには、日本各地から秋の味覚が勢ぞろい。その土地ならではの山の幸、海の幸を求めて多くの家族連れも集まり、行列のできるブースも数多く見受けられた。

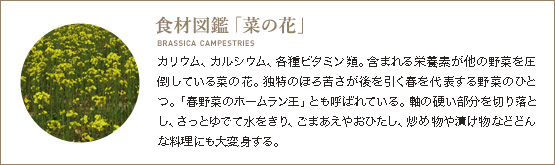

三重県名張市の出店ブースでは、休耕田で菜の花を育て、その種から作った「菜種油」に注目が集まっていた。

実は、伊賀市がこのマルシェに参加したのも、食育丸の内の活動がきっかけだった。今年の春、丸の内シェフズクラブに所属するドミニク・コルビシェフが訪れた。生産者を激励し、新しい伊賀市ならではの新しい加工品のレシピを提供することが目的の訪問だった。

伊賀牛をはじめ、新鮮な地元の野菜に舌鼓をうったシェフが、インスピレーションで作り上げたのが「菜の花のマスタード」 。伊賀牛のステーキのソースとしてもよく合うこのソースは、菜種油の精製の際に多量に出る油のしぼりカスを使ったもの。ふだんは捨ててしまう「油かす」が、お肉にも野菜にも合う一級品のソースに生まれ変わってしまった。この「コルビマジック」に地元の人が大感激し、そのご縁で今回の出品に至ったのだ。

ブーズでは、東日本大震災の影響で、2011年度産の新米が品薄となっていることもあり、名張平野で収穫されたばかりのコシヒカリを買い求める人の姿が多く見られた。「伊賀米」はモチモチとした食感と、噛むほどに口の中であふれる甘みが特徴。全国でも有数のブランド米を、格安の値段で手に入れることができるのもマルシェならではの楽しみである。

各家庭で大量に処分される古新聞を包装資材としてリサイクルした「四万十川方式のリサイクルバック」で一躍有名になった高知県高岡郡四万十町の道の駅「四万十とおわ」。四国を代表する大河四万十川の中流にあるこの道の駅では、全国でもいち早く地元の野菜や、四万十川でとれる天然うなぎやツガニなどを使った料理や加工品を開発。道の駅内に併設された食堂では、ブッフェスタイルでそれら土地の味が手軽に楽しめるとあって休日には県内外から多くの観光客が集まり、全国的に有名な人気スポットに成長した。

海蟹よりも美味しいと定評のあるツガニや天然うなぎなど。地元の漁協を中心に、漁師が釣り上げたものが真空パックで全国どこにでも郵送できるという仕組みだ。季節ごとに四万十川から食材が届けられる楽しみを想像するだけでも楽しくなる。もちろん、古新聞で使った紙バックも人気が高く、早速その場でチャレンジする家族連れの姿もあった。

これから、冬にむかっておいしくなるのが日本海の幸。中でも福井県はこれから越前ガニ一色となる。そんな福井県のブースでは、やはり冬の味覚の宣伝に余念がない。越前ガニ以外にも、せいごがに、甘エビ、若狭ふぐ、若狭かき。また、若狭湾でとれたサバを丸ごと一匹焼き上げた「焼き鯖の姿寿司」や、江戸時代から若狭の保存食として有名な「へしこ」と呼ばれるサバやイワシ、ふぐの粕漬けもこれからの季節美味しくなるそうだ。

今回のマルシェでは、関東ではなかなか手に入らない新鮮な野菜、魚類に人気が集まった。また、丸の内シェフズクラブのシェフがプロデュースした加工品なども多数登場。これから秋も深まり、来る冬に向けて、日本列島は「美食列島」となる。そして、首都圏近郊だけでなく、日本各地から集まるマルシェがきっかけで、次の休日の旅行先が見つかるかもしれない。各県のブースの人とお友達になって、実際に現地に行った時のとっておきの情報をゲットする家族連れの姿が微笑ましかった。

![]()

![]()

〒101-0054 東京都千代区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1240

☎03-5812-9688

Q.自己紹介をお願いします

三重県伊賀市産の、なたね油とジャンボしいたけと特別栽培米伊賀米のコシヒカリを持ってきて販売しました。通常重さで販売しているのですが1升100円と言う形で販売しております。 3キロや5キロなど、持ち帰るのが大変なので、手軽に持ち帰れるに計り売りにし、お試し感覚で手ごろに買えるようにしています。味には自信が有りますので、もし気に入ってもらえればチラシも一緒にお配りしていますので、通販して買って頂くようやり取りしてました。

Q.マルシェに期待することは?

お客さんの意識が高い事ですね。地方の名産品でしたり、良いものって言う物にたいする意欲が高い方々がこられるので、まずその人達にファンになって広がって行き、注文などに繋がったらいいなと思っています。PRの場として考えています。

Q.出店して感じたことは?

平日と土曜日と言う事で、客層が全く変わりましたね。金曜日であればOLさんだとかサラリーマンの方が来られて、比較的値段が高くても良いものであれば買うような感じだったのですが、土曜日の場合は家族の方々が多くて、金額とかそう言ったところに比重が変化していってるのではないかと感じました。珍しくて、価格がリーズナブルな物や手頃な物が出て行く。他のブースでも変わらないとは思うのですが、とても上品な方が多いなと思いました。高級な物を出して良いような感触はありました。

![]()

![]()

〒365-008_marche_repo2 埼玉県鴻巣市箕田2283

☎03-5812-9688

Q.自己紹介をお願いします

季節の鉢花を中心に販売しています。もともとは埼玉鴻巣市で売店みたいな感じで販売しています。

Q.マルシェに出店したきっかけは?

以前出展されていた方が、今回出てくれないかと言う事で話が回ってきました。

Q.マルシェに期待することは?

勉強にはなりましたけど、こんなに人通りの多い場所で商売をしたのは始めてなので、戸惑いと不安と結構ありました。けれども、周りの方々が優しくしてくれて、どうにかこうにか2日間終わった感じですね。

Q.出店して感じたことは?

なでしことか、都内では売っていないようなお花を買っていくような感じでしたね。東京は電車でいらっしゃっている方がほとんどなので、欲しいけど持って帰れないのが現状ですね。今日みたい雨降りは、傘さして、ハンドバック持って、その時点でアウトだね。

![]()

![]()

〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1

☎0776-20-0422

Q.自己紹介をお願いします

出店内容は福井の秋の味覚である新米ですとかサトイモ、コシオレディなどなど、あとスイーツ関係で大福アンパン、はぶといもし、マンゴープリンなどを出させて頂きました。

Q.マルシェに出店したきっかけは?

一番最初に青空市場に出店させて頂きまして、それ以降毎年参加させて頂いています。やはり、秋は新米ですとか農産物がたくさん取れるので、秋にめがけて出させて頂いています。

Q.マルシェに期待することは?

やはり東京の方で知名度。福井県の物などは売られていますけれども、物の知名度を上げると言う事ですね。たまたま近くにアンテナショップもございますので、そちらへの誘導にもなりますし、生産者支援にもなりますので。

Q.出店して感じたことは?

やはり、昨日金曜日ということで、ビジネスマンとかお昼・夕方と凄く人が来られまして、ご飯物が売れましたね。逆に土曜日はファミリー層といいますか、若いカップルなど、そういった方がいらっしゃっていたので、商品のラインナップを分けなければいけないなと思いました。また来年そう言ったことを考えながらやらして頂けたらなと思っています。

![]()

![]()

〒039-4134 青森県上北郡横浜町字林ノ脇79-12

☎0175-78-2011

Q.自己紹介をお願いします

出店商品はおんなたね油と言いまして、生食できる国産で始めての商品です。オリーブオイルにも負けないぞという思いで作っております。そのなたね油を使って化粧品部門に入りまして、フロールデコルサと言いまして、スペイン語で菜の花なんですが、そのシリーズで、エッセンス・クレンジング・アロママッサージオイルを持ってきました。その他にも青森の下北半島の各郡部で作られているホントに美味しい物を今回ご紹介させて頂きました。

Q.出店して感じたことは?

前回は人気商品があったので客引きが出来たのですが、今回は、年間を通して取れないということで、客を引き寄せることができなかったんですけどね。でもそれなりにお客さんに喜んで頂けたなかなと。私たちもお客さんと実際にお話をしながら特に都会のお客さんとなかなか話す機会がないので、その部分では大変貴重な機会だなと心得ています。あのメインがおんなたね油と言うことで、日本人の食文化の中に油を楽しむと言う文化が非常に少ないですから、その中で売り込むと言う大変さはここ3・4年で感じているのですけど、一度試食してもらうと「あっ」と言うような事がだんだん広まって来てますし、以前買ってくれたお客さんなどが来てくれたりしました。

![]()

![]()

〒328-0111 栃木県栃木市都賀町家中485

☎0282-27-6415

Q.自己紹介をお願いします

栃木県で単品目農家をしている親を持つ若手6人が集まった農家ユニットです。ごぼう、たまねぎ、きゅうり、かんぴょう、バラ、コールラビなどを販売しています。

Q.出店して感じたことは?

基本丸の内のお客さんって、凄く目が肥えていると言うか、年々食に対する意識は高くなっているような気がします。僕たちもお客さんの交通手段を考えるようになって、持って行くものを考慮するようになったとか、お客さんのニーズ対してすぐ対応できるのが対面販売の良さなんじゃないかなと思います。やっぱり生産者って自分のさじかげんでサービスしたりだとか、そう言う言葉のキャッチボールだとかがすごく心地よくて、そういう事を楽しんで来ているのかもしれないですね。やっぱりお金でしか動けないとなれば寂しいものあるじゃないですか。お金以上の価値を頂いて地元に帰って物作りに励んでいくって言う事がOHACOの最近の流れですね。

![]()

![]()

〒232-0012 横浜市南区南吉田町3-30 株式会社 君島屋

☎045-251-6880

Q.自己紹介をお願いします

出店内容は日本酒、焼酎、ワインです。なかなか普段では手に入らない小さい作り手のものを出店しています。

Q.マルシェに期待することは?

やはり丸ビルという所が東京を発信する場所ですので、そう言った所でうちも出店ということで、貴重な商品や、日本のいい生産者の商品を扱っているという事をいろんな人にアピール出来たらいいなと思って参加しました。

Q.出店して感じたことは?

今回、金・土曜日と参加させていただきまして、金曜日はこのオフィスで働いている方々が中心で、土曜日は家族連れなどが多いので両日極端だなと感じました。金曜はやはり焼酎ですとかワインですね。割と若い方がワインを買われているような感じですね。土曜日は、始めのうちは日本酒が売れ始めて、夕方になるにつれてワインが買われるようになりますね。

![]()

![]()

〒786-0535 高知県高岡郡四万十町十和川口62-9

☎0880-28-5527

Q.自己紹介をお願いします

四万十は今、栗が旬なので栗を中心として持って来ています。栗以外にも、生姜紅茶と川のりの佃煮を持って来ています。それ以外には自社のコンセプトを一番表現できる、四万十川の新聞バッグ。あと、高知県の物として、芋けんぴと、塩けんぴを持って来ています。

Q.マルシェに期待することは?

東京開拓ですね。東京のお客様がどう言った事を知りたがっているとか、東京のニーズを常に知りたいと思っていますので、そう言った意味では、凄く勉強になりました。

Q.出店して感じたことは?

大阪で同じような物産展をやった時とは全然感触が違って、東京の方は価値のある物にはお金を出してくれる傾向があるなと思いました。うちは付加価値をかけて、農家さんにお金を落とすことを考えていますので、一般の商品よりは価格が高めになっているのですが、それでも東京の方は比較的に受け入れて頂きやすいかなと思いました。今回手応えはありました。今回四万十の栗で作ったパウンドケーキを持ってきたんですが、大阪では全然売れなくて不安だったんですが、東京ではうまく流れに乗れて皆様に買っていただけました。売り場所によって売れる、売れない場所があるのかなと思いました。

![]()

![]()

〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字反町362-1

岩手江刺農業協同組合 営農経済部販売企画課

☎0197-35-0211

Q.自己紹介をお願いします

JA江刺から、お米、江刺きんさつ米、トマトソース、りんご、りんごジュース、しいたけなどを持って来ました。今がシーズンの物を持ってきました。

Q.マルシェに期待することは?

トマトソースを作ったばっかりなので、食べてもらいながら反応を聞きたかったのですが、なかなか聞けなかったのが残念ですね。

Q.出店して感じたことは?

やはり、今日(土曜)より昨日(金曜)の方が売れていたなと。しいたけは完売したし、リンゴも結構売れましたね。課題はもう少しお米が売れる形態を考えなきゃなと思いました。やはり重いとなかなか持って帰らないし、そのような声もお客さんからもありましたので、考えなきゃいけないと思ってます。

![]()

![]()

〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島製塩事業所

☎0197-35-0211

Q.自己紹介をお願いします

出展している商品は、ひんぎゃの塩・ひんぎゃの苦汁です。商品の特徴は、黒潮の海水をくみ上げて火を使わず地熱蒸気だけで結晶化させて乾燥化させて作ったお塩なんです。また、苦汁も地熱蒸気で温めて濃縮した苦汁です。おそらく日本で一番マグネシューム岩塩量の濃い物です。

Q.今回出店を決めた理由は

私どもの島は、とても優れている特産品はありますけれど、やっぱり海があるもので東京へのアクセスとかアピールとかやり取りで、まだうまくないと言うか、盛んではないですね。どうしても島関連のイベントになってしまうんです。島関連のイベントは島の人達も来てくれるし島を好きな方達が来てくれてお祭りみたいでそれはそれで良いものなんですが、やっぱり、丸の内みたいに食に対する意識が高くてそれに対しての積み重ねと目標とかを持って動いている街だったりプロジェクトの中に、どんどん組み入れていきたいなと。そこで出会う人達、日本各地から来ている方々の意識の高さのも刺激も受けますし、情報ももらえる。だから凄く貴重なんですね。三菱地所さんと青空市場さんの丸の内マルシェには是非今後も絡んでいけたらなと思っています。

![]()

![]()

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-2 アネックス05-702

☎03-55259-8516

Q.自己紹介をお願いします

えがおファームの農場の野菜と、うちと提携してる春鶯囀さんのお酒とゆず酒、ぶどう園畑さんのぶどう酒と干ぶどう、ルーブルさんのラスクを持ってきました。メインはえがおファームの農場で昨日採れたばかりの新鮮な野菜を販売する形となっております。出店は3回目です。

Q.今回出店を決めた理由は

今までに三菱地所さんとは提携させて頂いていますので、その一環の流れですかね。前回も前々回も売り上げが良くて、お客さんからいろんな意見などが聞けてですね。コミュニケーションが非常に良く取れて、楽しいマルシェなので出展させて頂いています。

Q.出店して感じたことは?

新鮮な物と農薬を使った物の感覚が非常にシビアで、新鮮と言う言葉に皆さん敏感ですね。非常に参考になる意見をいただけましたので、良かったです。いろんな農家さん達と提携して出店して、野菜の種類を増やしたので、やはりいろんな種類の品目を置いているとお客さんが見てくれるようです。うちの扱っているのは野菜だけなので、やっぱカテゴリーが狭くなりますしね。

![]()

![]()

102-0093 東京都千代田区平川町2-4-1 日本都市センター会館9F 千葉市東京事務所

☎043-231-4820

Q.自己紹介をお願いします

農業アカデミーと言いまして、農家で団体を作って、団体でただ物を作って売っていたのでは脳が無いから、皆で試験して良い商品や資材を探そうとそのために研究発表しようというので、アカデミーと名前をつけました。今回はキュウリとトマトを出品しています。

Q.今回出店を決めた理由は

きっかけは永島さんと出会った事です。

Q.マルシェに期待することは?

全国の農産物をどんな人がどのように販売しているか、自分が売るよりも、他の人がどのような販売のしているのか見たかったです。

![]()

![]()

〒151-008_marche_repo6 東京都渋谷区西原2-25-13-107 ㈱ヒュー・マップ

☎03-3468-2293

Q.自己紹介をお願いします

全国訳有果実直売所といいまして、全国の果物のいい作り手さん達の訳有り品・規格外品を集めて取り扱っています。

Q.マルシェに期待することは?

生産者と消費者さんとを繋ぐ、都市と地域の橋渡し的な役割ができたらいいなと思います。

Q.出店して感じたことは?

考えてみたら、福島県の商品を一個扱っていたんですよ。皆さんの反応はどうかなと伺っていたのですが、お客さんが商品を手にとってコレ下さいと言っていたので、逆に自分のほうが福島の物ですけど大丈夫ですかと聞いたほどでした。比較的皆さんも理解があり嬉しかったです。意外と皆さん価格にシビアかなーと思いましたね。今日は価格を下げたら飛ぶように売れたんですけど、昨日はなかなか苦戦をしたのと、以外とマケテと言う人が多いので、マルシェを直売所と勘違いして安く買える所と思われている方も多いのかなと気がしました。

![]()

![]()

☎03-5755-0480

![]()

![]()

〒100-6390 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 35F

☎03-5224-5489

![]()

正しい塩の摂取量は一日に「10グラム」以下と言われています。これだけで、人間の生命維持には十分な機能を発揮するようです。塩は水分を吸収することから、摂り過ぎると血管をボロボロにしてしまいます。腐敗防止の作用があることから、冷蔵庫のなかった時代には保存用の塩漬けなどの食品が多数生まれました。しかし、塩分の摂取量が多くなれば多くなるほど、がんや糖尿病などを発症することは近年の研究では証明されています。

最近の健康志向などから、塩は悪玉のような扱いを受けていますが、塩がなければ胃酸もできず、新陳代謝機能を発揮することもできません。私たち生命体は海から生まれました。人間の体の67%が水分で満たされています。そのうち75%が細胞の中にあり、残りが血液や体液の中にあります。私たちの体の中には、海の水を3分1位に薄めた成分が存在しているのです。人間の体は排泄作用がよくできていて、塩分を多目にとっても利尿作用によって排出されます。よっぽど体が悪くならない限り、自然の理にかなった摂取方法を自ずとしているのです。

30年ほど前、日本では機械化による塩の大量生産が可能になりました。いわゆる食塩と呼ばれる塩化ナトリウム99.2%という混じり気のない高純度のものです。なめると舌をさすように辛く角のある味です。その上、味が画一化されているので、せっかくの塩の味わいは封印されていると言っていいでしょう。私は「自然塩」をおすすめします。1997年から塩の販売が自由化されたことで、海に面した日本各地では、それぞれの風土が生み出す、個性のある味わいの塩が多数生産されています。自然塩を使うと、魚の塩焼きひとつとってもまろやかさが違います。ぜんざいなど甘味も引き立てます。また、近年では海外の塩も輸入されるようになりました。フランスやイタリア産の天日塩やアルプス産の岩塩。スパイス入りの塩もあります。料理の味の要は塩です。耳かきいっぱいの塩が多いか少ないかで料理の旨さは決まります。また、塩をしない料理は素材の味が引き立ちません。塩は身体の生理だけでなく、味覚にも大きな影響を与えます。

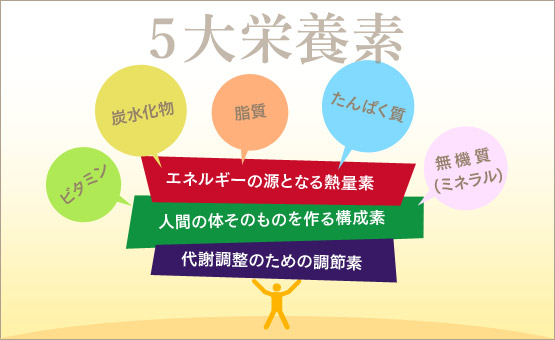

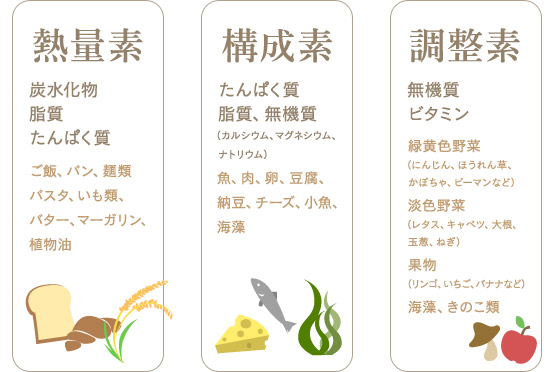

![]()

「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」「無機質(ミネラル)」「ビタミン」の5種類です。名前は聞いたことがあると思います。これらは体内での作用によって「エネルギーの源となる熱量素」「人間の体そのものを作る構成素」「代謝調節のための調節素」と大きく3つに分けることができます。つまり、人間のエネルギーを育み、元気で丈夫な体を体の内部から作り、新陳代謝を促進させる。私たちにとっての「食事」は、人間が生きるために必要不可欠ものだということがわかります。したがって、偏ったものばかり食べたり、添加物や化学物質が混入したものを食べないほうがいいことは言うまでもありません。

人体の筋肉や各種臓器は主に栄養素から摂取したタンパク質から作られます。骨格などは無機質です。エネルギーは炭水化物、脂質、タンパク質などの熱量素を、体内で参加分解することで得られます。そして、これらの栄養の代謝を円滑にするのが調節素に含まれる「無機質、ビタミン」です。

病院の食事は美味しくないという声をよく聞きます。どんなに栄養士が栄養計算をした完璧な献立をたてても、まずい料理など体内の免疫機能を低下させるコルチゾールという副腎皮質ホルモンが増加し、回復力が弱まるという研究結果があります。逆に、香りがよく、見た目にもよい料理は、その香りが嗅覚から脳を刺激し、必須アミノ酸のトリプトファンから作られるセロトニンという物質が気持ちを和らげ、楽しい気分になることで食欲が湧き、免疫力が増すと言われています。これは、米国デューク大学のスーザン・シフマン教授らの研究で明らかになりました。

味と周囲の環境は密接に関係しています。日本の病院の平均入院日数は21日らしいのですが、おいしい料理やテーブル・コーディネーションにより、14日で退院できるというデーターもあるほどです。学校給食も家庭の食事も、栄養バランスだけでなく、食欲の湧くおいしい料理を提供することが重要なのです。

シェフズランチ企画第6弾!今回は丸の内シェフズクラブ4人のフレンチのシェフが、美食家、料理家としても知られた、世紀末のパリの天才画家ロートレックが残したレシピをアレンジ。日本の豊かな旬の食材を取り寄せたオリジナルレシピで、人生を謳歌し、おいしいものを愛し分かちあったロートレックにオマージュを捧げます。

さらに美食の国として知られるフランスは食育の先進国でもあります。1990年に始まったフランスの「味覚の一週間」は日本の食育のお手本にもなりました。 今回は10月24日から始まる日本での「味覚の一週間」に賛同し、「大人の食育」を実行するランチフェアとして、正しい食のバランス、そして五味をしっかりと感じていただけるメニューを展開します。 芸術の秋、食欲の秋、色彩と味覚のパレットをたっぷりご堪能ください。

| Date: | [1週目] 10月17日(月)~ 10月23日(日) 11:30~14:00 [2週目] 10月24日(月)~ 10月30日(日) 11:30~14:00 ※このイベントは終了いたしました。 |

| Place: | 丸の内カフェease (東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F TEL: 03-5218-5505) |

| Price: | 1,000円(税込) ※アイス、ドリンク、サラダ付 |

v

| 茄子のスライスと挽き肉をていねいに重ねて、チーズでフィニッシュ。グラタンのように焼き上げました。とろとろ茄子とジューシーなひき肉、トマトソースは王道のコンビネーション。フランスでもポピュラーな家庭料理のひとつです。オーブンで焼いて切り分けて楽しみます。赤ワインとの相性もばっちり。 |

| ミクニマルノウチ 三國 清三 氏 |

生産者 三鷹市

生産者 三鷹市![]() 「江戸ナス」とも呼ばれる古い品種の”蔓細千成(つるぼそせんなり)”が江戸東部・寺島地区で盛んに生産されていたことから、「寺島ナス」と呼ばれるようになりました。鶏の卵くらいの大きさのものが美味しいとされ、なす特有の香りが強く、光沢のある黒紫色した実が特徴です。

「江戸ナス」とも呼ばれる古い品種の”蔓細千成(つるぼそせんなり)”が江戸東部・寺島地区で盛んに生産されていたことから、「寺島ナス」と呼ばれるようになりました。鶏の卵くらいの大きさのものが美味しいとされ、なす特有の香りが強く、光沢のある黒紫色した実が特徴です。

| 静岡のわさび田の清流で育った淡水魚「あまご」。その繊細な身質と味わいを大切に、ほんのり中心が温かくなる程度に低温で火を入れました。白ワインヴィネガーの酸味がさわやかなクリームソースは最後にほんのりわさびの香り。天城の清流で共に生きたあまごと本わさびがお皿の上で感動の再会!歯ごたえを残してボイルしたキャベツと伊豆の椎茸がすてきな脇役を演じます。 |

| イグレック マルノウチ 総料理長 山口 浩 氏 |

下山養魚場

下山養魚場![]() 伊豆の天城山系は、日本一のわさび生産地です。わさびは清らかな湧水を使い、刺身での提供が可能な「あまご」を飼育しています。身の色は薄いサーモンピンクで、適度に脂がまわり、臭みが無いのが特徴です。生き物相手の仕事だけに気を抜く暇がありませんが、美味しい魚を多くのお客様に味わっていただくく為に、夫婦二人で頑張っています。

伊豆の天城山系は、日本一のわさび生産地です。わさびは清らかな湧水を使い、刺身での提供が可能な「あまご」を飼育しています。身の色は薄いサーモンピンクで、適度に脂がまわり、臭みが無いのが特徴です。生き物相手の仕事だけに気を抜く暇がありませんが、美味しい魚を多くのお客様に味わっていただくく為に、夫婦二人で頑張っています。

| まるで絵の具のパレットのように色とりどりの楽しい一皿。煮込みに適した部位、脂ののった肩肉を選び4時間じっくり煮こまれた宮崎ハマユウポークがお皿の上で東京野菜と出会いました。まわりを囲むなめらかなジャガイモのピューレにもソースをしっかりしみ込ませて、やわらかなお肉とともに召し上がれ! |

| レストラン・モナリザ オーナーシェフ 河野 透 氏 |

JA 都城肉豚部会 会長

JA 都城肉豚部会 会長![]() 宮崎県独自の系統豚「ハマユウ」をベースに県内で生産されたもののうち、肉質・脂肪の質が良好なものが宮崎ハマユウポークと認定されます。産地では、飼育管理・衛生プログラムを完全に徹底し、品質と安全性を追求しています。その柔らかい肉質と豊かな風味を是非ご賞味ください。

宮崎県独自の系統豚「ハマユウ」をベースに県内で生産されたもののうち、肉質・脂肪の質が良好なものが宮崎ハマユウポークと認定されます。産地では、飼育管理・衛生プログラムを完全に徹底し、品質と安全性を追求しています。その柔らかい肉質と豊かな風味を是非ご賞味ください。

| 海の幸には目のなかったロートレックお得意の一品。貝と鶏から出るおいしい出汁を十分に吸い込んだお米は、ほんのり芯が残るアルデンテ。サフランの香りが食欲を刺激します。豪快でボリューム満点。ついおかわりしたくなる味、白ワインが飲みたくなる味です。 |

| ル・レモア オーナーシェフ 柳舘 功 氏 |

伊賀米振興協議会

伊賀米振興協議会

![]() 伊賀米は三重県中北部に位置する伊賀盆地で収穫されたブランド米です。盆地特有の朝と夜の寒暖差の大きい気候ときれいな水に恵まれるなど農作物の生育に適した土地です。伊賀米は粒が大きく、味・香り・粘りに優れていて、一度食べれば忘れられないお米として根強い人気があります。恵まれた自然環境の中で丹念で育て上げた伊賀米を是非一口、皆様のお口に入れ噛み締めて下さい。そしてその食感を是非感じ取って頂ければ幸いです。

伊賀米は三重県中北部に位置する伊賀盆地で収穫されたブランド米です。盆地特有の朝と夜の寒暖差の大きい気候ときれいな水に恵まれるなど農作物の生育に適した土地です。伊賀米は粒が大きく、味・香り・粘りに優れていて、一度食べれば忘れられないお米として根強い人気があります。恵まれた自然環境の中で丹念で育て上げた伊賀米を是非一口、皆様のお口に入れ噛み締めて下さい。そしてその食感を是非感じ取って頂ければ幸いです。

まず、東京産の野菜で注目を浴びていたのが国分寺「小坂農園」と練馬「JAあおば」。マルシェ常連の小坂さんは、JR国分寺駅近くに2ヘクタールもの農地を管理している。多品目栽培を目指し、季節に応じて30種類を超える野菜を作るというから驚きだ。

「近くにある東京競馬場から馬糞を仕入れ、自家製の堆肥をこしらえることから仕事ははじまります。東京は生産地と消費者の距離が近いのがいいですね。ほら、これは正真正銘の朝採れの枝豆ですよ」

確かに野菜の鮮度が見た目で分かる。色つやがしっかりしている上、野菜の茎や葉っぱに瑞々しさが溢れている。

「これからの季節、谷中生姜とかどうですか?香りの高くキリリと爽やかな味わいの谷中生姜は味噌をつけてかじると最高ですよ」

東京23区内でもっとも広い農地面積を誇るのが「練馬区」。都市部に農地があるという立地の便を活かして季節に合わせた野菜、果樹、花などが作られている。中でも有名なのがキャベツである。

「もう30年以上も前からキャベツを作っていました。練馬区はキャベツの生産ではナンバーワン。石神井公園のちかくにはキャベツの碑があるくらいです。収穫は5月から7月、11月から12月の年2回。都市部で農業をするということは、単に野菜の生産だけではなく、畑が災害時の避難場所になったり、日々の生活にうるおいを与える緑地となるなど、多面的な価値があると思うんです」(JAあおばで野菜販売する井口良男さん)

マルシェにはキャベツのほかにトマト、ナス、キュウリなどが販売されていた。いずれもこれからの季節、安くて大量に出回る旬を迎える夏野菜ばかりだ。

マルシェでは普段は出会わないような驚きの食材にも遭遇する。埼玉県鴻巣市の花職人が作った食用花(エディブルフラワー)を見つけた。サルビアやマリーゴールドなど、見慣れた鑑賞花がなんと食用になるという。化学肥料や合成殺虫剤も使っていないので、そのままサラダの彩りに添えるなど生食が可能。現在「こうのすエコフラワー」の名称で地域の特産品として定着しつつあるという。

また、栃木県下都賀郡の6人の若手農家で結成した若手農家集団「OHACO」は、コールラビと呼ばれる洋野菜や、トウモロコシ、キュウリ、じゃがいも、トマト、観賞用のバラなどを販売する。朝採れのトウモロコシを食べさせてもらったが、とっても甘く、ひとつひとつの粒がしっかりしている。「これはゴールドラッシュという品種なんです」。試食をした人には丁寧に商品の説明をしてくれる。

こういったマルシェの楽しさは「対面販売」にある。

農家という作り手と、私たち消費者が直に向きあってやりとりをする。同じキュウリでも、今年は九州方面で大雨が続いていて収穫量が減り、その影響で関東産の値段が上がっているなど、知って得する情報が直に聞ける。また、野菜を大量に購入しても、なかなか調理法がワンパターンになりがちなもの。そんな時、生産農家だからこその簡単レシピや保存食、目からウロコのアイディアは意外に多い。

自分の作った野菜が他の野菜に比べてどう違うのか。消費者に熱心に説明をする若き農家の姿も見られる。そういった風景を見ていると、ただ陳列された棚から、自分の好みの野菜だけをカゴに入れる従来の買い物スタイルに比べ、マルシェでの買い物には人と出会う楽しみがあると感じた。

丸の内ならではの取り組みとして、丸ビルや新丸ビルに出店する名店のシェフたちの味を気軽に楽しめるイートインスペースが屋外に併設してあることだ。今回はAWキッチンの「夏トマトのカレー」、イルギオットーネ「野菜のジェラート」だった。

夏トマトのカレーは五穀米のご飯にお肉の代わりに油揚げを使ったヘルシーなカレーがたっぷり。その上に、オーブンでグリルしたトマトがドーンと一個、乗っていた。このトマトをつぶしながらカレーといっしょに食べるのだが、トマトの酸味がカレーのコクと合っていくらでも食べられる。デザートはトウモロコシとフルーツトマトのジェラート。それぞれの野菜の持つ甘み、酸味が蒸し暑いこれからの季節にぴったり。

いよいよ、夏野菜もこれからが本番。沢山食べてきたる猛暑に備えよう。朝採れの新鮮野菜がそう私たちに声をかけているような、そんな元気いっぱいのマルシェでした。(文・編集部)

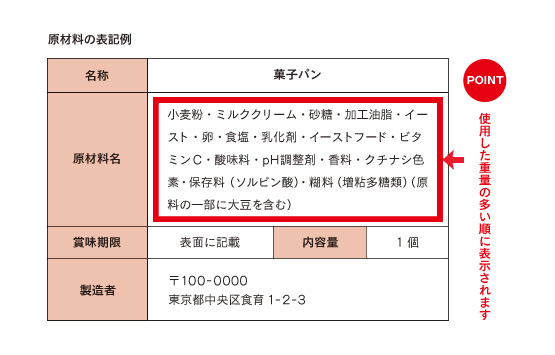

![]()

食品の安全は単に高価なものを食べるとか、無農薬のものを食べる、という意味ではありません。その食品がどこで、どのようにして作られたのか。基本的な食品の製造過程を知ることが大切です。それが一目で分かるのが、食品のパッケージに必ずついている原材料表示。これには、「商品名」「原材料名」「消費期限」「内容量」「製造者」などが明記されています。つまり、これを読めばその食品の正体が分かるようなカルテのようなものです。これらを知っておくことで、日々の生活の中で、栄養バランスが偏らない食事を意識することができます。もし、何か疑問に思ったらすぐこの原材料表示を確認しましょう。

原材料表示は使用料の多いものから順番に書いてあります。つまり、上記の例だと、最も多く使われてものは小麦粉、次がミルククリーム。反対に一番少なく使われているのが糊料です。この「増粘多糖類」という糊料は食品添加物で、「保存料」、「酸味料」「着色料」などは化学合成添加物と呼ばれます。もちろん、これらは法律に則って人体に害のないものが使われていますが、その食品にどの程度の添加物が入っているかはいつも気にしておく必要があります。あまり神経質になる必要はありませんが、食品添加物は少ない方がいいのは言うまでもありません。

|

食品添加物の使用目的

|

|

調味料

|

うまみをつける

(グルタミン酸ナトリウムなど) |

|

イーストフード

|

イースト菌の栄養源になって発酵を助ける

(塩化マグネシウムなど) |

|

乳化剤

|

油脂と水を均一に乳化させる

(レシチン、ガゼインナトリウムなど) |

|

酸味料

|

食品に酸味を加える

(クエン酸、乳酸、酢酸など) |

|

pH調整剤

|

pHを調整し、変質・変色を抑える

(クエン酸、リンゴ酸など) |

|

香料

|

食品に香りを付ける

(アセト酢酸エチル、バニラなど) |

|

着色料

|

食品に色をつける

(食用赤色2号、クチナシ色素など) |

|

かんすい

|

中華麺にコシや色・風味をつける

(炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど) |

|

膨張剤

|

ケーキのスポンジやクッキーを膨らませる

(重曹、塩化アンモニウムなど) |

この二つの言葉は似ているのでよく間違えてしまいます。消費期限は未開封の状態で、表示された保存方法で的確に保存した場合、いつまでに食べきる必要があるかのサインです。一方、賞味期限とは、その食品がおいしく食べられる期限の目安。ただし、常温や冷蔵で保存がきく商品を、開封しない状態で適正に保存をした場合のみです。いずれも、その期限を過ぎたとしても食べることはできますが、一度封を切ったものは早めに食べてしまうことが大切です。とくに春から夏にかけては、雑菌が繁殖しやすく腐敗や品質劣化の恐れがあります。口に入れておかしいなと思ったら、すぐにこの二つの表示と食品の保存状態を確認しましょう。

このように、この食品のカルテというべき「原材料表示」を見るだけで、その食品がどんなもので作られ、いつまでおいしく食べられるか分かります。働き盛りのサラリーマンやOLの人は、毎日の食事を市販のお弁当でとる方が多いと思います。だからこそ、必要以上に添加物の多いものは避け、なるべく自分の体をいたわって、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。食品は自分の体を養うものだからこそ、自分の体にどんなものを入れているのかを正しく理解することが食育の第一歩だと思います。

例えば、産地偽装や賞味期限、消費期限の改ざん、腐食防止の薬剤、発がん性物質が疑われている食品添加物の混入など、毎日のニュースの中には、かならず私たちの食に関係するものがあります。消費者としてそんなニュースにもしっかり目を向けたいものです。

夕方4時。突然、雨がやってきた。

雨は海に降り出し、川に沿って町。町を抜けて里。里を経て谷。段々畑を静かにかけ登ったかと思うと、大きな山桜の下で雨宿りをする私たちの頭上でピタッと止んだ。時にして15分あっただろうか。

丹後の山々のなだらかな稜線が、まだ少し夏の気配を残した雨に洗われキラキラと輝いている。段々畑には、収獲を目前に頭を垂れる稲穂の群。里には夕餉の支度だろうか、一筋の煙がたなびいている。弥生の頃から変わらない、日本の原風景が目の前に広がっていた。

京都府の北西端。兵庫県と接して久美浜町はある。三方を山に囲まれ、北方に日本海を望む汽水湖・久美浜湾。深い入り江のたもとに、兜山と呼ばれる小高い山があり、頂上からは日本海を一望できる。はるか海の向こうは大陸、朝鮮半島だ。久美浜は、古の頃より大陸との縁を密にしてきた湊町である。

久美浜に向かうには京都駅から特急、北近畿タンゴ鉄道というローカル線を乗り継ぐのがいい。が、私たちが選んだルートは陸路。京都市内から山陰道に入り、豊岡を経て4時間。折り重なるような山々の尾根を下り、ようやく、約束の大きな桜の木がある古民家にたどり着いた。

雨の中、竹で編んだ傘をかぶった男性がスクーターに乗って現れた。本田進さん(61)。「市野々」と呼ばれるこの集落に生まれ育った地の百姓である。つい最近まで京都府の職員だったが、数年前に退職。念願かなって今は片手にクワを持ち自然農にこだわった米作りをしている。

「穂先の先端が黄金色になっても、生き生きとした稲を、『しょうがええ稲 』っていいます。つまり、生きてるって意味ですわ。米はこういう生きてるヤツを刈るのがええんです」

本田さんの棚田は谷の最奥部。稲作の命である水は谷川から引くのだが、上流に民家がないため生活排水の心配がない。また、長年放置された休耕田を自ら復活させたので残留農薬もない。徹底した自然農を実践する。

「よその田んぼをごらんなさい。稲の株と株との間が狭いでしょう。普通、1坪(3.3平米)あたり50~60株を植えます。しかし、私のは40株以下です。株と株の間も30センチ位は空けますよ。棚田に山風を呼び込んでやるのです。通気性を良くすることで病気を防ぎ、根元までしっかり日光が注ぐので丈夫な稲になります」

こうして作られた稲を触ると硬質感がある。しかし、当然ながら収量は見込めない。その上、手間は必要以上にかかる。なぜ、化学肥料や除草剤を使わないのか。

「物心ついた時から田んぼにいます。親父の代までは収量を見込んで化学肥料も農薬も使いました。しかし、家族が健康を害してから考え方が変わりました。百姓は人の命を司る仕事。それを邪魔するものは出来るだけさけたい」

この決断は大変なものだった。自然農に切り替えて3年目の秋。それまで、10アール当たり600キロ近くあった収獲が、いよいよ、150キロまでに減少 。当時はまだ府の職員をしていたので生活の危機は免れたが、周囲から「あいつのやり方はおかしいんとちゃうか」。ずいぶん陰口を叩かれていたのでは、本田さんは推察する。

昨今、そんな本田さんの米作りが少しずつ注目されてきた。消費者が食の安全を気に留め出したのだ。しかし、一方で自然環境も大きく変化している。酷暑が続いた今年は平安の昔から一度も経験したことがない大暑と本田さんは分析する。

「日中もそうですが、夜、田んぼに入ると分かります。気温、水温共に25度を上回ると稲の生育に悪影響を与える。そこで、稲の根を冷やすことにしました。沢の水を昼夜かけ流しにするのです。中山間地の棚田だからできる方法なのですが、今年はこれで大難を逃れました」

懐中電灯を片手に、本田さんの田んぼに入らせてもらった。すると、稲の間を様々な小動物がうごめいている。クモ、ヘビ、カエル、ネズミ…。

ここは、八百万の世界だ。人間だけが生きるのではない、生物多様性の住みかがここにある。

こうした、本田さんのような志ある農家を支えるのが、京都を中心に店を構える料亭・和久傳の大女将・桑村綾さんである。そもそも、和久傳の発祥は丹後峰山の料理旅館がはじまり。その縁もあり、現在は「おもたせ」と呼ばれる加工食品の工房 が久美浜町にある。

「和久傳が丹後から京都へ移る際、有志の方が地元に残るように嘆願書を書いてくださいました。つまり、現在の和久傳があるのは、そんな丹後の人々があってこそなんです。いつか、恩返しをしたいと思っていました。何より、丹後半島は食材の宝庫。本田さんのような心ある生産者の食材を、私たちが少しだけ手を加え、他にはないお料理として提供できればと思っています」

例えば、同じ丹後半島の伊根町に伝わる在来種の小豆「薦池(こもいけ)大納言」。通常の小豆よりも2割ほど大きく、京菓子の材料として珍重されてきた。集落の人々が代々、自家採取を繰り返してきた伝承の豆だ。しかし、生産者の高齢化、過疎化で生産の存続が危ぶまれている。

そんな中、これまで薦池地区外では生育しないとされてきた豆を、丹後半島の他の地域で根付せようと取り組みが進んでいる。

農家の堀田洋二さん(67)は言う。「晩秋から初冬にかけて幻の小豆が収獲できるかもしれない。今後、これを大切に育て継いで女将さんに納めたい。もちろん、無農薬、無化学肥料です。ですから、ほら、こうやって鹿が食べ荒らしにくるのです」

見ると、見事に若葉の部分だけ鹿の食み跡が残っていた。この小豆を使った和久傳の新しい名物が誕生する日も近いかもしれない。

「単純な自然環境を畑に再現してやります。必要なのは雑草。草は天然の養分になったり、暑い時期には地温を下げたり、草の根が自ら土を耕し柔らかい土壌を育ててくれます。草の生える土地こそいい作物が育つのです」

天橋立から車で15分。「自然農法栽培家出荷組合Bio」 の青木伸一さん(48)は、自然農で作った野菜の宅配をやりながら、国道に面した古民家をカフェとして改装。自分たちの野菜を気軽に食べてもらえる場所として開放している。

「これから、地域が食で生き残るためには、自然保護、環境保護、安全な食が必要です。消費者の応援を受けながら食える農業を目指します」

今日の献立。「根菜を中心とした野菜のスチーム」、「モロヘイヤとジャコのパスタ」。温もりのある日本家屋。縁側へ続く大きなガラス窓。地域の食材をどうやって活用していくか。今日も仲間との会話が弾む。

桑村さんは今、久美浜町に作った食品工房の周囲に「和久傳の森」を作り、山椒などを栽培しようと活動を続けている。教えを乞うたのは、これまで4000万本の木を植えたという植物生態学者の宮脇昭さん(82)である。

「シイ、タブ、カシなど、日本古来の照葉樹林に代表される『本物の森』は、日本の国土にはほとんど現存しない。ならば、植林しかないんです。木を3本植えれば森、5本植えれば森林。この地に鎮守の森を作りたい。ここで働き、この地で暮らす人々の生活を未来に残す意思なんです」

この森作りには、和久傳で働く従業員はもちろん、本田さんなど地域の生産者もこぞって参加し、共に汗を流した。

久美浜の地を経て京都へ進出。今は、京都を代表する料理屋となった和久傳。小さな苗木がひとつひとつ育ち、やがてひとつの森になるように。桑村さんの地元に恩返しがしたいという想いが今、カタチになろうとしている。

ザクッ、ザクッ__。長靴の先端が雪原にとられる。辺りは見渡すかぎりの銀世界。広葉樹の森が一年でもっとも美しい色を醸す秋。牧場内を流れる小川には天然の鮭が遡上するという。

白樺並木のむこうにめざす牛舎はあった。

牧場の主、ブリーディング白老牧場の阿部正春さんが近づくと、大きく開け放たれた牛舎の窓から愛嬌ある面立ちの阿部さんの”子どもたち”が一斉にこっちを向いた。

「ここにいる牛たちはめんこくて、めんこくて仕方がないです。どの牛の顔も同じに見えるでしょう。実は一頭ずつぜんぜん違うんですよ。牛飼いの魅力は、私たち人間が手をかけただけ見事に『味』で応えてくれるんです」

北の玄関口、新千歳空港から車で1時間半。北海道の南西に位置する苫小牧市に隣接する白老町。人口は2万人。北海道を代表する黒毛和牛「白老牛」の故郷は、アイヌとよばれる北方先住民の故郷でもある。現在およそ50戸の農家が肉牛の生産にたずさわっている。

その中でも、阿部さんがこだわるのは3歳の雌の処女牛。

「黒毛和牛の味の決め手は『サシ』なんです。儲けを考えたら400キロ、500キロに育つ雄牛を飼った方が断然いいのですが、大きい牛ほどサシの入りは荒くなり大味になります。だから味にこだわるなら300キロ止まりの雌牛です。何しろ、ビロードのようにきめ細やかな食感で、スルスルといくらでも胃に収まってしまいますから」

処女牛は去勢した雌牛に比べて体温が高い。そのため脂の融点が低く口溶けも早い。常温でも肉の両面にうっすらと脂肪が浮きだしてくるほどだ。これが絶対的な肉の旨さにつながる。

ここに目を止めたのが三國清三シェフだった。6年前、この肉の存在を知り生産者の顔が見たいと牧場を訪問した。開口一番、阿部さんはこう尋ねられたという。 「おまえのところの牛は3歳の雌の処女牛かって。おう、そうだって答えたのですが、それが日本を代表するフランス料理のシェフだと分かった時は感無量でした。自分の育てた肉の味をはじめて東京のプロが認めてくれた。今までの苦労が吹き飛びましたね」

旨い牛肉を作るこだわりが、周囲には偏屈に思われたこともあった。当時、3歳の雌の処女牛の味を知る人はほとんどいなかった。この地で牛飼いをはじめておよそ30年。いつかはこの味の真価をわかってくれる人が現れる。阿部さんにとってそれが信念だった。

食品を作っている意識で牛を育てるという阿部さんのこだわりはその育て方にある。えさは小麦やおからなどの植物性たんぱく質を中心に独自に配合。牛を育てるためだけに井戸を掘り、くみあげた地下水を与えている。畜産の世界では当たり前とされている医薬品は一切与えない。

「幼い頃、貧しかったのでこの土地に暮らすアイヌの人に世話になりました。彼らは決して自然とケンカはしない。彼らの言葉でカムイチェップ(神の魚)と呼ぶ鮭は、身を食べた後、皮を使って耐雪効果のある靴を作っていました。彼らの営みには無駄がなくすべて自然の中にあるのです」

牛たちが下痢など胃腸をこわすと「シコロ」という木の皮を与える。これはアイヌに伝わる自然薬で、漢方では黄柏と呼ばれる。また、野生動物が広葉樹の森の腐葉土を好んで食べることも教わった。新陳代謝を活発化させる強壮剤だという。阿部さんは、肥育の過程で生まれる堆肥を有機肥料として牧草地へ戻す取り組みもおこなっている。

「アイヌの人々の知恵こそ、自然の循環システムを守り、化学物質による環境への負荷をかけないという現代のオーガニック精神に通じるんですよ」

幼い頃、雪山で遭難しかけた。凍傷で震える体をアイヌのおばあさんが服を脱ぎ地肌で温めてくれたという。あの時の肌の温もりは半世紀以上たった今でも忘れない。この白老の土地を愛し、この土地で育てる牛たちにも並々ならぬ愛情を注ぐ。

三國シェフとの出会いが縁となり、肉質等級4以上の3歳の雌の処女牛に屋号である阿部の性をつけ「あべ牛」とした。ただ旨いでなく北海道の風土に根ざしたもの作り。あの時、自分を助けてくれたアイヌのおばあさんへのささやかな恩返しでもある。

![]()

菜の花のオイルはとってもマイルドでどんな料理とも合うよね。オリーブオイルは使ったことあったけど、菜の花のオイルははじめて。もちろん、菜の花そのものは大好きな食材だよ。三重県伊賀市にある菜の花の搾油施設「菜の舎」で作り方を見せてもらった。とても掃除の行き届いた清潔な工場。ひとつひとつ丁寧に愛情をこめて作られていた。できあがったバージンオイルを早速舐めてみた。本当においしいね。クセがなくてそのままパンに塗ってもぜったいおいしいよ。

工場の隅にこげ茶色のフレーク状のものを見つけた。聞くと菜の花オイルをしぼった搾りかすだという。これが捨てられると聞いて驚いた。えっ、これ捨てちゃうのって衝撃だったね。僕は直感でこれは食材として可能性があると思った。そして、すぐに口に入れて味見をしてみたんだ。油を絞った後のかす。少し酸味もあるし、まるでゴマをすり潰したようなコクがある。もう、すぐにレシピが浮かんだね。菜の花のマスタード風。これはどんな料理にもあうよ。工場の台所にあった塩、菜の花のバージンオイル。そしてこの絞りかすを使って即席でソースを考えた。

工場の人に一口食べさせると感動していた。ふだん菜の花オイルを作っている人が驚くんだ。つまり、生産者も視点を変えれば新しい味に出会えるということ。生産者が素材のことを全て知ってると思ったら大間違い。普段捨ててしまうような部位も、ちゃんと料理をしたらいくらでも可能性あるんだから。こうやって、生産者の現場を訪れてみると、自分の知らなかったことがたくさんあることに気がつく。いっぽうでシェフの目線からいろんなアドバイスもできる。こういうつながりが食卓の明日を開くんだと思う。この菜の花のマスタード風。銀座のお店でもぜったいに出そうかと思っている。

![]()

1. 菜の花の搾りかすを菜の花オイルで溶かす。なめらかになったら塩と胡椒で味付け。 2. 野菜類はひとつまみの塩を入れたお湯でさっと茹でる。 3. 伊賀牛は熱したフライパンにバターをひき焼く。途中、スプーンで肉の表面に解けたバターをかけながら好きな焼き加減を決める。 4. 皿にゆで野菜、伊賀牛のステーキを盛って、1のソースを添える。 |

● 菜の花の搾りかす ● 菜の花オイル(エクストラバージンオイル) ● 塩 ● 胡椒 ● 茹で野菜(菜の花、にんじん、ブロッコリー、カリフラワーなど) ● 伊賀牛 サーロイン、赤身好きな部位 /td> |

[ご提供メニューについてのお知らせ]

ご当地スペシャルハンバーグにつきましては、地震の影響から食材が届かない場合、一部メニューを変更してご提供させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

楽しく、おいしく、学べる「食育丸の内ランチ企画」第4弾は、人気のフレンチのシェフ達が「ハンバーグ」をプロデュースします。愛情込めて丁寧に育てられた極上の和牛を各シェフがセレクトし、オリジナルハンバーグに。フレンチの「 テロワール※」精神を活かし、同じ土地で育てられた旬の食材と融合させ、スペシャルなひと皿に仕立てました。あまりお目にかかれない食材を「国産和牛の本物の味、地域自慢の味を知ってほしい」という熱意から、ランチ価格でご提供いただいたのは、生産者の皆さまのご協力のおかげです。食材たちの地域に思いを馳せながら、ご当地スペシャルハンバーグをぜひご堪能ください。

※テロワールの「terre(テール)」とは、フランス語で「大地」や「地球」の意味。お米でもあきたこまちやコシヒカリがあるように、その土地の気候、土壌、風土など土地固有の特徴を活かした作物をつくり、味わうことを言います。

※調達など諸事情により、写真と異なる場合がございます。ご了承ください。

| Date: | [1週目] 3月7日(月) ~ 3月13日(日) 11:30~14:00 [2週目] 3月14日(月) ~ 3月20日(日) 11:30~14:00 ※このイベントは終了いたしました。 |

| Place: | 丸の内カフェease (東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F TEL: 03-5218-5505) |

| Price: | 1,000円(税込) ※サラダ、さくらのアイス、ドリンク付 (+300円で赤ワインご提供) |

ふんわり、かつ弾力のあるハンバーグは、噛めば噛むほど白老町あべ牛のうま味が口の中にジワーっと広がり、肉汁を使ったソースでさらに風味をアップしています。付け合わせもポテトとサラダでシンプルに。懐かしい中にもフレンチの神髄が味わえるひと皿です。

白老町あべ牛と同じ産地の「白老豚」も加え、白老町あべ牛のうま味をさらに引き出しています。

北海道のおいしい食材たち:白老豚、インカのめざめ、紅芯大根、カザフ大根、根セロリ

mikuni MARUNOUCHII

丸の内ブリック スクウェア アネックス 2F Chef:三國清三氏

ピュアな牛肉の味をストレートに味わえる潔いハンバーグ。ほのかに香る菜の花の香りと、りんごと洋梨のオリジナルチャツネのエレガントな甘さで、肉のおいしさをいっそう引き立てます。伊賀産のいろいろな野菜のチップスが楽しい食感を与えています。

ハンバーグのうま味をさらに増すために、伊賀産の豚肉をブレンドしています。

三重県のおいしい食材たち:伊賀産豚、エクストラバージン菜種油、さつまいも、にんじん、さといも、れんこん、ごぼう、じゃがいも

ル・シズィエム・サンズ・オエノン(銀座) Chef:ドミニク・コルビ氏

「肉々しい味を目指した」というハンバーグは、もも、肩、バラ肉の粗挽きで、ぎゅっと凝縮された肉のうまみが存分に味わえます。付け合わせは、シェフも大好きなじゃがいもを潰し、たっぷりバターを混ぜて。プチッとはじける赤坂とまとの酸味がさわやかなアクセントになります。

肉の味わいをより引き立たせるために、「富士桜ポーク」の肩ロースもブレンドしています。

山梨県のおいしい食材たち:富士桜ポーク、赤坂とまと、道志のクレソン

サンス・エ・サヴール(丸ビル35F) Chef:長谷川幸太郎氏

ジューシーな尾崎牛ホエー(乳しょう)を加えてふっくら焼き上げた充実の味わい。シュークルートの酸味がソースと相まってぐっと食欲をそそります。和の代表 里芋はチーズをまとって香ばしいグラタンに。わさび芋のピリッとした辛みもすてきな脇役。

尾崎牛のうま味をさらに引き出すために、「宮崎ハマユウポーク」をブレンドしています。

宮崎県のおいしい食材たち:宮崎ハマユウポーク、夢人参、キャベツ、わさび菜、さといも

イグレック丸の内(新丸ビル5F) Chef:山口浩氏