丸ビル36階にある「招福楼」の本店は、滋賀県東近江市八日町にある。京都からだと電車で約1時間、JR近江八幡で近江鉄道に乗りかえて八日市駅に着く。

中村成実さんの父でもある先代の中村秀太良さんは、茶の湯を学び、禅、剣道を心得、昭和23年頃から自身の審美眼で招福楼を第一級の料理屋に育ててゆく。昭和50年代にここを訪れた文人たちは「けなげに日本料理の真価を発揮せしめようという新進、誠実な料理にめぐりあえた」と、その懐石料理を評していた。(参考文献「忘れがたき日本の味・秦秀雄」)息子である中村成実さんは、15歳のときに京都の禅寺へ小僧修行に入り、そこから高校、大学に通い、卒業と同時に得度出家し雲水修行を続けた。家業に戻ったのは修行10年後の25歳のときで、以降、厨房に入り向板、煮方を経て平成4年、37歳で招福楼四代目となった。

禅寺での小僧修行は中村成実さんにとっては、見方をちょっと変えてみると、料理人としての大きな修行でもあった。大根など自分たちの食べる分は畑で作る。そして葉から身まで大切に調理しいただく。お米は釜に薪をくべ竹筒で息を吹きながら火力を調整し炊く。漬け物ももちろん自分たちで漬ける。

このような経験を持つ中村さんが、もうひとつ勉強しているのが茶の湯であり、先代から続く禅と茶の湯が招福楼の原点。料理はもとより室礼や枯山水の庭ひとつとっても、そこは日本の様式美が確立されている。

オサ平商店の赤こんにゃくは天日冷却製法(左)、雨どいのような長い型に流し込む(右)

さて、今回は中村さんが地元近江にある「赤こんにゃく」「近江牛」「近江・永源寺米」の生産者や管理者を案内してくれた。

「私にとって御馳走とは、自分たちで “馳” せ回って素材を集めてこその料理だと思ってます」と中村さんは語る。最初に伺ったのは「オサ平商店」。店先では作られたばかりの赤い色をしたこんにゃくが、すだれ状に組んだ竹の上に美しく並んでいた。聞けば天日干しをしているとのことで、2時間ほど干すそうだ。

オオサ平商店のこだわりを見守る中村さん(左)、普遍のこんにゃくも作っています(右)

「赤い色はベンガラで染め、うちのこんにゃくは凝固剤の石灰をできる限り少なくしているので、ゆで立てをすぐに水につけると表面が溶けたようになってしまうから、干すことによって表面に薄い膜がはり外側が丈夫になるんです」と三代目店主の梅村貞一郎さん。「だから、オサ平さんのはやわらかくてもコシがあるんです」と中村さんが教えてくれた。旨さの秘訣は天日干しにあり。このひと手間が重要だ。こんにゃくの凝固剤はかつて他県では草木灰のあくを使っていたところもあったが、近江は古くから良質の石灰を産していたそうだ。

オサ平さんは原料のこんにゃく芋を群馬からのものを取り寄せ、毎日2000個を作り出荷している。招福楼では、ここの赤こんにゃくを油煮してお客様に出している。(作り方を後のページで紹介)

また、近江では、赤こんにゃくと永源寺の黒こんにゃくは冠婚葬祭の席には欠かせない料理なのだそうだ。

一堂に首を出してこちらを見る近江牛たち(左)、牛がベロリベロリと水を飲む風景です(右)。

続いて近江牛の「岡喜本店」へ。こちらは1839年の創業。岡山健喜社長が牧場を案内してくれた。

「牛は但馬牛をルーツに持つ黒毛和種で、近江牛は鈴鹿山脈から流れてくる源水を飲んで育ちます。ちなみに松坂牛も山脈の反対側になりますが同じ水源です。私どもは牛にストレスをかけないように育てることを心がけ、何かあったらすぐに獣医さんが見に来てくれます」と岡山社長。

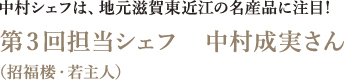

近江・永源寺米の「カネキチ寺田米雑穀」は、中村さんが特にこだわるお米を仕入れるところだ。向う車のなかで運転しながら「この道の左からお米が違う」とつぶやいた。カネキチさんのある東近江市永源寺エリアは鈴鹿山脈に源を発する愛知(えち)川が流れ、粘土質の大きな扇状地を作り、また、昼と夜の温度差が大きく、良質の米どころとなっている。「カネキチさんは水分調節装置により、年間を通して常にお米を一定の水分で精米(新米同様)しているので年間を通して水分1%ほどの差だけで安定しています」と中村さん。

永源寺のふもとを流れる愛知川(左)、粘土質の肥沃な土壌と昼と夜の温度差が利点(右)

今回、中村さんから我々が学ぶことは、「あつかいが大事」ということ。つまり魚にしても野菜にしても収穫してから始まる管理(あつかい)のことだ。生産者は獲りたてを食べてもらいたい。料理人は獲りたての素材で作りたての料理をお客様に食べてもらいたい。近江商人には「三方よし」という『売り手よし、買い手よし、世間よし』という教えがあるが、それはあつかう人たちの志によって実現されていく。今回は収穫されたお米が呼吸していることをはじめ、中村さんに招福楼では普通のことを教えていただいた。

カネキチ寺田米穀はPL法「製造物責任法」に対応(左)、調質機(水分調節装置)で精米している(中)、鈴鹿山麓の澄みきった自然で育った近江永源寺米(右)

![]()

丸ビル1階マルキューブで「青空市場 × 丸の内マルシェ」が開催されました。生産者たちが持ち寄った自慢の食材の中には初めて目にする野菜もあり、お客さんが「コレは何?」「どうやって食べるの?」と熱心に質問する一幕も。また、生産者からも「お客さんと直接お話するとモチベーションが上がる」との声が聞かれました。作り手の顔を見ながら会話をし、食材を受けとることの大切さ。集まった人々の笑顔が、それを物語っていました。

![]()

株式会社メルカード東京農大は、東京農大発の学生ベンチャー企業。自分たちで企画・レシピ開発した商品を元気よく販売していました。

GREENSTYLE 事務局

〒108-0075 東京都港区港南1-8-27-1305

☎03-5781-0779

![]()

カムカムはアマゾン河流域の水辺や湖沼に自生する果物。果肉100gあたりレモンの56倍のビタミンCを含むと言われています。

![]()

![]()

江戸東京・伝統野菜を家族みんなで販売。今回のマルシェを体験して、娘さんが「農家のお嫁もいいかも」と言ってくれたそうです。

GREENSTYLE 事務局

〒108-0075 東京都港区港南1-8-27-1305

☎03-5781-0779

![]()

根が短く先がクサビ状にとがっているのが特徴。根も葉も浅漬けにしておいしいことから、江戸っ子は競い合って食べたとか。

![]()

![]()

こだわりの水産加工物を販売する遠忠食品。昔から保存食として親しまれてきた日本特有の佃煮を、大正2年から作り続けています。

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町41-23

☎048-988-3710

![]()

養殖が難しく絶滅品種にも指定されるアサクサノリ。そんな”幻の海苔”の復活を夢見る漁師たちが6年の歳月をかけて甦らせました。

![]()

![]()

干物の生産量日本一の沼津市で昔ながらの作り方にもこだわるマルハチ金龍丸水産。干物への情熱がひしひしと伝わってきました。

〒410-0106 静岡県沼津市志下785

☎055-932-2487

http://www.kinryumaru.jp/

![]()

身が厚く形が丸いのが特徴。「自然素材だけで作り上げる」をモットーに、干物の生命線とも言うべき塩にもかなりこだわっています。

![]()

![]()

前回のマルシェで人気を博した夢百笑が、今回も蜜芋を販売。オレンジ色のハッピと元気な接客、そして焼き芋のいい匂いは健在でした。

〒891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5105-6

☎0997-27-0691

![]()

形状は唐芋の原種に近い紡錘形丸形。肉色は鮮やかな赤みを帯びた黄金色。ねっとりした食感と甘みの強さに、何度食べても驚かされます。

![]()

![]()

シントリ菜、東京うど、のらぼう菜など江戸東京・伝統野菜がズラリ。「東京の野菜ってこんなに種類あるの!?」とお客さんから驚きの声が。

連絡先:青空市場

☎03-5755-0480

http://aozora-ichiba.co.jp/

![]()

煮てよし、焼いてよし、揚げてよし、薬味にしてもよし。一度食べたら忘れられない万能の主役葱。

![]()

味や鮮度はまったく問題ないのに「形」や「傷」といった見栄えだけで正規品にならない、いわゆる”訳ありフルーツ”を販売。とにかく安い!

蔵王ウッディファーム 〒999-3212 山形県上山市原口829

☎023-674-2343

http://www.woodyfarm.com/

鈴木秀峰園 〒999-3155 山形県上山市鶴脛町2-6-27

☎023-672-5008

http://www17.plala.or.jp/shuhouen/

![]()

デコポン(品種名:不知火)は一見、外の皮が硬そうに見えますが、みかんのように簡単にむくことができ、中の房もそのまま食べられます。

![]()

![]()

マッシュルームにマイタケ、シイタケ、生食のこはく茸など、さまざまなきのこを販売。お客さんとのトークも冴え渡ってました。

〒143-0022 東京都大田区東馬込1-22-9

☎03-3776-2702

![]()

産地直送のホワイトマッシュルームは歯ごたえよろしく、とても濃厚な味わい。ブラウンマッシュルームもオススメです。

![]()

![]()

静岡県でお茶を作る戸塚さん一家。「普段お茶ばかり相手にしてるもので…」と少し控えめな優しい笑顔と試飲のお茶に心あたたまりました。

〒421-0502 静岡県牧之原市白井1717

☎0548-54-0068

![]()

一番茶の中でもミル芽(若くて柔らかな新芽)を摘採し、丹誠込めて製造。ホッと一息つきたいときに、また贈答用にも最適です。

![]()

![]()

ユズみそやそうめんをはじめとした徳島の”旨いもん”が集結。おいしい食べ方も親切にアドバイスしてくれました。

〒770-0939 徳島市かちどき橋1丁目41番地(徳島県林業センター内)

☎088-621-3054

http://www.kinryumaru.jp/

![]()

鮮やかな赤色をしたさくらんぼいちご(品種名:アスカルビー)を使用。ジャムはパンや紅茶のひとときに、ソースはデザートにかけるとおいしさアップ。

![]()

![]()

『イグレック丸の内』の山口浩シェフおすすめの築地産直ファームは、この日のために看板まで製作するという気合いの入れよう。個性的な野菜の数々にお客さんも興味津々でした。

〒891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5105-6

☎0997-27-0691

![]()

パースニップは、人参に似た根菜で香りが強くしっかりとした味。パープルオレンジは外側が紫色、中心部はオレンジ色の変わった人参です。

![]()

![]()

『恵比寿 笹岡』の笹岡隆次シェフの推薦で出店。「日本の農業を変える」という志のもと栃木県の南部に住む7名でスタートした生産者組織です。

〒323-0103 栃木県下野市上川島47

☎0285-48-5601

![]()

とにかく太い!その立派な出で立ちにお客さん誰しもが驚いてました。「この太さなのに香りが繊細で、皮もやさしい」と笹岡シェフ 。

その他お問い合わせ:

青空市場

☎03-5755-0480

![]()

『イグレック丸の内』の市川健二シェフもご登場。食材にふれ生産者と話をすることで「料理のイメージがまたふくらんじゃいました(笑)」と。

忙しい中、仕事の合間を縫って駆けつけてくださった笹岡隆次シェフ。生産者の方々と穏やかな笑顔でお話をされる姿が印象的でした。

笹岡シェフの食材を見る目は真剣そのもの。気になった食材は試食し、「火を入れても色はこのまんま?」などと質問していました。

三菱ビル1階 エムプラスにて、青空市場×丸の内マルシェと連動したトークセッションが開催されました。まずは、独自の手法で環境コミュニケーション活動を続けるGREENSTYLEと、生産者と消費者、レストランの三者のコミュニケーションを図り、都市における食に関する問題に取り組む三菱地所が、今回の企画を生み出すベースとなった成果と背景を紹介。その後、都市の”食”について真剣に考え、実際に行動を起こしている5名のパネリストたちが登場し、江戸東京・伝統野菜の歴史や作り手の努力、さらにそれを丸の内から発信することの重要性について語り合いました。参加した多くの方々もパネリストの言葉に熱心に耳を傾け、中にはひと言ひと言メモする人も。まだまだ知られていない東京の食の魅力を発見できる有意義なひとときとなりました。

持続可能なライフスタイルの実現を目指すネットワーク、GREENSTYLEのプロデューサー・中村正明氏の挨拶からトークセッションがスタート。「現在の東京の食料自給率は1%。東京で地産地消と聞くと『いやいや、ムリでしょ』と思われる方も多いと思いますが、実は東京でもおいしい野菜が作られているんです。『東京やさい』に興味を持つことで食料自給率を上げ、持続可能な社会の実現を目指していきましょう」

東京農業大学発の学生ベンチャー企業『メルカード東京農大』は、アマゾン河流域で栽培されているカムカムを使った商品の販売を手がけている。このカムカムの栽培指導&普及を行なっているのは、同大学OBの鈴木孝幸さん。現地の農民たちの主要な現金収入が麻薬コカインの原料”コカ”栽培によるものであるという現実を目の当たりにし、農民からコカを切り離し、豊かな生活を…、と考えたのがきっかけだったという。「カムカムがコカに代わる換金作物となるよう、我々はカムカムを輸入して商品開発やレシピ開発、販売を行なっています。またOB・OGが生産したものを学生が販売することで、”生産者→東京農大→消費者”という新しいチャンネルを開拓したい」と豊原秀和氏。

「都市に住む人は感動に慣れていて、感動する機会があまりない」と三國清三シェフ。『ミクニマルノウチ』をオープンさせるとき、「では丸の内のお客さまを感動させるためにはどうしたらいいか?」と考えてたどり着いたのが江戸東京・伝統野菜だったという。「東京産の食材はみずみずしく、本当に味がいい」とその魅力を語るとともに、「素晴らしい食材を多くの人にPRすることこそ料理人の最大の使命。我々が宣伝マンになって江戸東京・伝統野菜を丸の内から地方に広めたい」と。

「かつての東京(江戸)は田園都市だった」と語り、今なお東京で作られている江戸東京・伝統野菜の魅力をスライドショーを交えて解説してくれた大竹道茂氏。「江戸東京・伝統野菜は、江戸から東京にいたる歴史の中で市中や近郊で栽培され、江戸・東京市民の食生活を支えてきました。『江戸時代から続く伝統を消してなるものか!』という思いで栽培が難しく、大量生産に向かない伝統野菜を作り続ける、あるいは復活させている志の高い生産者が東京にいることをぜひ知ってほしい」。

農家の方がマルシェに参加するのは大変な労力が必要。でも、小坂良夫氏は「息子や娘が一緒に手伝ってくれる。私と家内が作った野菜を子どもたちがプライドを持って売ってくれる。マルシェを通して家族がひとつになれます」と。そして最後に、「同じ空でも広さがちがいます。ぜひ私の畑に来てください。私の畑を見てください。今日は本当に感動しました!」と力強く締めくくった。

高野克己氏曰く「酸っぱいものを食べられるのは人間だけ」なのだとか。「味覚は、先代たちが実際の経験をもとに培い、我々に継承してくれたもの。でも、現代の人々は安全に慣れすぎていて感覚や嗅覚、味覚が鈍ってしまっています。また、人に食べられるために生きている生物なんていない。いつの時代も”食”に対する感謝の気持ちを忘れてはいけない」。それを再認識し、都市生活者が行動を起こすことが、日本の農家を元気にすることに繋がると力説。

まず最初に「イグレック丸の内」のオーナーシェフ山口氏と、レストラン向けに有機野菜を卸している「築地産直ファーム」の代表取締役 佐藤友洋氏がご挨拶。食の安心・安全や環境共生、フードマイレージなどの問題や、有機野菜の成り立ちについて、とても有意義なお話を伺えました。自らも土壌作りから有機野菜栽培に携わる佐藤氏は、すぐに役立つ美味しい野菜の見分け方(◎下記参照)についても分かりやすくレクチャーしてくれました。

【ほうれん草や小松菜などの葉物類】

色が濃いほど栄養があって美味しいと思われがちですが、色が濃く黒っぽいものは、窒素成分が多いので、えぐみを感じます。大きさは40~50cmに成長したものの方が、小さなものより栄養価が高く食味も良いといえます。

【大根】

葉っぱの茎を折った時、ポキンと折れるものは栄養価が比較的高く、しんなりして折れにくいものはカルシウムなどの栄養価が低い傾向があります。

【トマト】

水の中に入れた時、水に浮くトマトより、沈むトマトの方が細胞がしっかりしていて味も良く、栄養価も充実しています。

各テーブルには、にんじん、小松菜、葉玉ネギ、フェンネル、プチトマト、日向夏(ひゅうがなつ)など、この日のメニューにもふんだんに使われてる有機野菜がディスプレイ。いずれも、「築地産直ファーム」が扱う関東近郊の生産者たちが手塩にかけて育てた野菜たちです。生産者の顔が見えるこだわりの有機野菜は、色つやも香りも凛と生命力豊かで力強く、これから運ばれてくる料理への期待も高まります。

メニューは多彩な有機野菜の食感や食味を最大限に堪能できるよう、すべて異なる手法で調理。アミューズには生野菜が、オードブルにはポトフ仕立ての茹で野菜が、魚料理には有機オリーブオイル漬けの野菜が登場しました。その一品一品の料理を市川シェフが分かりやすく解説。調理法によって異なる野菜の味に、参加者からも「同じ素材でも印象がまったく変わるのが面白い」「食べ比べることで、それぞれの野菜が持つ奥深さを実感できた」という感想が聞かれました。

「メインの肉料理には、味わい深い仔羊のローストと共に、赤ピーマン、トマト、セロリ、インゲン、パープルキャロット、スナップエンドウなど、個性豊かな有機野菜がたっぷりサンドされたパイ包みが登場。野菜の種類やカットの仕方、重ねる順番なども、市川シェフが緻密に計算。蒸し焼きになった野菜の凝縮されたうま味や食感の違いが、口中で重層的なハーモニーを奏でます。

デザートは栃乙女のショートケーキに、スナップエンドウがトッピングされた枝豆のプディング、桜の花を塩漬けにしたアイスなど、フレッシュな野菜や果実の風味が楽しめる趣向に。

シェフたちも各テーブルを回りながら、プチフールをワゴンサービス。有機ネギのサブレや、有機ゴボウのフロランタンなど、野菜をあしらったスイーツも今回特別に作られたもの。ほかにもパッションフルーツのマカロンや、ルビーグレープフルーツのコンフィチュールを添えたヨーグルト風味のチーズケーキなど、小さなスイーツ一つ一つにも食材への繊細な思いが息づいています。

最後に、丸の内シェフズクラブ会長の服部幸應氏も会場に駆けつけご挨拶。独特のエスプリを交えながら「食育丸の内」の輪がさらに広がるよう抱負を語ってくださいました。お開き後は、有機ほうれん草の風味を生かした特製キッシュが参加者の手土産に渡されました。参加されたお客様からは「構えていただくフレンチではなく、リラックスして楽しめた」「生産者を守ることは美味しくて安全な食を守ることなのだと実感した」という感想が多く聞かれました。生産者とシェフのこだわりが詰まった今回のコラボレーションディナーは、「食育丸の内」のコンセプトである食の安心・安全や、生産者・レストラン・消費者の理想的な関係性を考えるうえで、かけがえのない貴重な機会となりました。

【フレッシュ有機野菜のクリュディテ、トリュフの塩で】

野菜本来の食感や香りを最大限に活かしたアミューズ

【強い有機野菜とフォアグラ、丸鶏コンソメのポトフ仕立て】

6時間以上じっくり煮込んだ丸鶏と野菜が見事に共鳴しあった前菜

【市場からのお魚、色とりどり野菜の香味オイル アロマット】

サワラと有機春キャベツのソースに日向夏のアロマが絶妙

【仔羊のローストとたっぷり野菜のタルト】

食味も食感も異なる数種の彩り豊かな有機野菜が詰まったパイ包みが白眉

枝豆やスナップエンドウ、桜の花びら、栃乙女など、フレッシュな野菜や果実があしらわれたデザート

デザートブッフェにも、有機ネギや有機ゴボウなど、野菜をあしらった多彩な特製スイーツが登場

私はフランスのブルゴーニュ地方にあるレストラン「ルレ・ベルナール・ロワゾー」で、師となるロワゾー氏に会い、対話の料理ということを学びました。料理は何より食材の力が9割を占めると思うので、今回のディナーは「野菜との対話」をテーマに、野菜本来の味わいを引き出し、野菜の個性と個性が共鳴しあうメニューを追求しました。料理を作る際はまず「塩み」「甘み」「苦味」「酸味」「うま味」の五味を基本に考えていますが、美味しさを感じるには風味や食感につながるコクや香り、音も大切になってきます。今回のメニューにはそうした要素も豊富に詰め込んだつもりです。

かつてフランス料理というと、素材もフランス産にこだわるのが通常でしたが、今はフードマイレージや地球温暖化の問題も考慮し、国産食材への意識が高まっています。とはいえ、日本の生産者はまだまだフランスのように法律で守られてはいません。私は生産者に一番近い立場にいる者として、生産者を守りながら、安心安全で美味しい食材を提供したいと思っています。今回は初めての試みでしたが、生産者もお客様も互いの顔が見えるので安心できたのではないかと思います。これをきっかけに、今後も生産者とのコミュニケーションを深め、お客様との橋渡しをしていければ幸いです。

今回のスペシャルメニューを完成させるためには、納得がいくまで何度も試行錯誤を繰り返しました。細部まで計算通りに仕上げるために、スタッフには絵入りの手書きブセット(レシピ)を渡し、野菜のカットの仕方やミリ単位のサイズまで細かく指定しました。特にこだわったのは、メインの「仔羊のローストとたっぷり野菜のタルト」のパイ包みです。最初に舌にあたる食感や、香りがどう鼻に抜けていくかといったことも考慮して、具材を変えながら試食を繰り返しました。 こうしたイベントがあると、生産の現場を直接見たり、生産者との密なコミュニケーションを通して、食材に対する意識が一層高まるので非常に刺激になります。今後もこうしたイベントを通して、その食材の良さをもっと深く知り、その食材を使うこだわりをお客様にアピールしていく機会が持てればと思います。

本日は、有機野菜を用いたイベントに参加することができ、大変光栄です。私は5年前よりレストラン向け卸売「築地産直ファーム」を始め、シェフのみなさまと相談しながら、美味しくて安全な有機野菜作りを行っています。 有機野菜とは、有機質の肥料を使うことが語源となっています。無機物である化学肥料や農薬を使うと、土中の有機物が不足し、環境を悪化させます。しかし有機肥料を使えば、微生物が有機物を分解してくれるので、土中の環境を守れます。ただし、有機肥料だからといって、たくさん使えばいいというわけではありません。微生物が息づく畑の中も一つの生きものなのです。いかに畑の土壌バランスを良くし、野菜にストレスのかからない状態で育てるかが大切になってきます。

私も本格的な野菜栽培を始めてから3~4年は土壌バランスが安定していなかったため、まったく収穫できない期間がありましたが、今では収穫物がすべて有機JAS認定を受けています。今日は各ファームの生産者たちが大切に育てた多彩な有機野菜を、美味しいフランス料理として大勢のお客様に召し上がっていただくことができ、大変うれしく思います。

【築地産直ファーム】

http://sanchoku-farm.com/

最近は本物のフランス料理が少なくなってきていますが、山口シェフはフランス人から指名がかかるほど、本物のフランス料理を極めている方だと思います。彼の師であるベルナール・ロワゾー氏は、油のベタベタしたソースではなく、フランス料理の基本を踏まえつつ、現代的に解釈した「水のソース」「水の料理」を創られた方です。それを継承する山口シェフにはぜひ、丸の内シェフズクラブをさらに盛り上げていっていただきたいと思います。このような食育のためのフィールドを提供してくださっている三菱地所さんには深く感謝申しあげます。

今後とも、「食育丸の内」の活動の輪がますます広がり、さらに大きく発展していくよう尽力していきたいと思います。

2010年 2月16日、食育をテーマに活動する「丸の内シェフズクラブ」主催のイートアカデミー第6弾が開催されました。今回のテーマは、日本でも旧正月(2010年2月14日〜16日)として知られる “チャイニーズ ニューイヤー”。会場となった新丸ビル6F「四川豆花飯荘」の本店があるシンガポールでも、この期間は家族揃って美味しい料理を囲みながら1年の幸運を願って盛大にお祝いする習慣があります。

この日、「四川豆花飯荘」の遠藤浄シェフと共に、東西の食文化の奥深さが息づくコラボレーションメニューを創作してくれたのは、五感に訴える繊細なフレンチで定評ある「サンス・エ・サヴール」の長谷川幸太郎シェフ。中華とフレンチの技法を合わせた料理や、1つの素材を2つの異なる味付けで表現するなど、お祝いに欠かせない “ペア” や “2”という数字を重視したチャイニーズニューイヤーにふさわしい、二大シェフによる創作料理の数々が登場しました。

オープニングは四川豆花飯荘の名物、茶芸 ※① パフォーマンスで賑やかにスタート。中国の国家資格を持った茶芸師がダイナミックな動きで巧みに茶を注ぐ度、会場から大きな拍手や完成が上がりました。茶芸師たちはパーティ中も客席に回って四川豆花飯荘オリジナルの「八賓茶」※② を匠に注いで回ります。

※①茶芸

中国四川省で誕生したカンフー式のアクロバティックな曲芸スタイルのお茶の注ぎ方。茶芸師の資格を得るには、2年の修行後、中国の国家試験に合格しなければならない。

※②八賓茶

ジャスミン茶をベースに紅なつめ、クコ、菊花、百合根、竜眼、クルミ、氷砂糖の入った爽やかな芳香のお茶で、血行促進や免疫力アップ、コレステロールを下げるなどの効果が期待できます。何煎でも味わい深くいただけるのも特長。

遠藤シェフと長谷川シェフによるご挨拶の後は、大皿に盛った「運気上昇ローヘイ刺身サラダ」が登場。シンガポールではチャイニーズニューイヤーの始まりにどの家庭でもいただく料理で、サーモンと鯛の刺身は「金運上昇」、ピーナッツオイルは「富と成功」、赤い袋に入ったゴマは「健康を繁栄」、そして長谷川シェフによるグレープフルーツソースは「幸運を願う」という意味が込められています。

願い事を思いながら、「ローヘイ! ローヘイ!」※③ と声を上げ、はしで食材をできるだけ高く高く持ち上げては落とすと願いが叶うといわれています。遠藤シェフの音頭で、会場には一斉に「ローヘイ!」という元気な掛け声が上がり、ニューイヤーにふさわしい盛り上がりを見せました。

※③ローヘイ

上げては落とすという意味の「ローヘイ」とは。もともと広東語で漁師が網にかかった魚を引き上げる動作を指す言葉でした。魚はお金になることから「お金を儲ける」という意味もあります。

次々に登場する料理には、それぞれ「年々豊かに幸せになりますように」「家庭が円満にいきますように」といった願いが込められており、いずれもチャイニーズニューイヤーにふさわしい趣き。中国料理のスタイルの中にフランス料理のエッセンスや技法が見事に生かされたメニューのひとつひとつに、異なる食文化の魅力がぶつかりあうことなく相乗的に引き出されていました。

四川豆花飯荘の常連ゲストも「毎年いただくローヘイサラダとは、ソースや香りなどが異なり、印象が変わっていてとても新鮮だった」「通常の中華料理にはない調理法が意外な味わいを引き出していて驚いた」「中華とフレンチのいろんな試みがなされていたので、食べながらわくわくした」「意外性がありながら、全体にほっとするような料理に仕上がっていた」と、東西文化が見事に融合した料理をとくと堪能した様子でした。

食事のしめには、中国茶のロマネコンティとも称される希少な四大岩茶のひとつ「大紅袍」が登場。「工夫茶」と呼ばれる伝統スタイルで煎れたお茶から漂う濃厚な花の芳香が、会場を優しく満たします。

最後に、遠藤シェフと長谷川シェフが各テーブルを回ってご挨拶。ふたりは丸の内シェフズクラブで意気投合し、昨秋のスペシャルコラボレーションディナーを経て、さらに試行錯誤を繰り返して今回のコラボレーションメニューを創り出しました。その過程においては、互いの食文化の奥深さを実感することが何度もあったといます。チャイニーズニューイヤーをテーマに、中国とフランスの伝統的な食文化をまったく新しい発想でとらえた今回のイートアカデミーは、まさに「食育丸の内」にふさわしい意義深い食育イベントとなりました。

チャイニーズニューイヤーを代表する

「金銀三文魚生 シンガポール発 運気上昇ローヘイ刺身サラダ」。

長谷川シェフによるグレープフルーツのソースが爽やかな隠し味に。

一皿一皿が東西食文化の小宇宙になった

「年年有余 富貴福禄寿六味菜碟 四川&フレンチの祝い六味前菜の盛合せ」。

上3皿は長谷川シェフ、下3皿は遠藤シェフの料理。

鶏のすり身を豆腐に見立て、フカヒレをコンソメでじっくりと煮込んだ

「如意吉祥 鶏茸扒鮑翅 フカヒレのコンソメ煮 特製豆花とともに エストラゴンの香り」

中華の衣揚げ「酥炸」に、フレンチのトマトソースを融合させた

「歓楽満華堂 蕃茄酥炸明蝦 天然車海老のフリッター トマトフォンデュ 温野菜添え」

仏シャラン産鴨のローストと四川の茶葉でスモークした鴨をスパイシーなソースで味わう

「満屋黄金 双品鴨子 四川スモークダックとシャラン鴨のパン包み」

コクのある魚介スープと2種の麺の食感の違いが絶妙。

フレンチのアイオリソースがアクセントになった

「招財入宝 海香湯双絲麺 ビーフンと素麺のブイヤベース仕立て」

じっくり蒸したスッポンスープに四川産キヌガサ茸と仏産モリーユ茸を合せた

「福寿好運来 極菇燉甲魚 スッポンとキヌガサ茸とモリーユ茸の滋養蒸しスープ」

「鴻運年年 鴛鴦甜品 本日のスペシャルデザート」は、

パイナップルのガスパチョにミントのグラニテ&カスタード餡を加えた蒸し饅頭(流沙包)

中華とフレンチの合体というのは非常に難しい課題でしたが、昨秋のコラボレーションディナーの経験から、さらに深く踏み込んだメニューを追求しました。例えば最初のローヘイサラダも、長谷川シェフにフレンチのソースを作ってもらい、それにどう合わせていくかということを何度も試行錯誤しました。中華を代表するフカヒレをフレンチのチキンコンソメで煮込んだ料理は、今回のコラボレーションメニューの中で一番象徴的な一品だったと思います。

中華料理もフレンチも世界を代表する食文化ですが、長谷川シェフとのコラボレーションを通じて、それぞれの文化の奥深さを改めて実感いたしました。こうした試みをきっかけに、さらに意外性のある料理を作り出し、ゲストの方々に楽しんでいただけたら嬉しいです。

また、料理だけでなく、いつもとは異なる厨房を互いに行き来し交流することでアイデアが生まれることもあり、勉強になることも非常に多くありました。スタッフが一丸となって、今回のチャレンジに楽しんで取り組んでくれたことも本当によかったと思います。今後もこうした異なる食文化のコラボレーションにチャレンジする機会が持てれば幸いです。

昨秋のイートアカデミーでは中華をベースにした中華っぽいフレンチでしたが、今回はフレンチをベースにした中華に挑戦しました。中華とフレンチを交互に出すのではなく、一皿に異なる文化の料理を融合させるというのは至難の業です。でもその分やりがいもあり、もっともっと勉強していきたいという意欲をかきたてられました。

今回自分の中で象徴的だったメニューは、天然海老のフリッターにトマトフォンデュと温野菜を添えた一品です。衣をつけて揚げるという手法は中華でもフレンチでも違和感なくマッチングして入っていけました。実際に遠藤シェフと試行錯誤する中で、さまざまな発見があり、自分自身の引き出しを増やすことができました。 食文化というのは全体のメニューのバランスでもあると思いますが、ワインなどのお酒やお茶なども含め、互いの食文化の類似したところを別のものに置き換え、トータルにバランスのとれたものに仕上げていくことの重要性も改めて、実感しました 。

また、普段とはまったく違う厨房で料理に専念することは、とてもクリエイティブな時間でもありました。料理人にとってアウェイでの経験は、自分自身の財産になります。連れてきた料理人たちのモチベーションも上がり、とても活き活きとしていたのが印象的でした。今回のイベントを糧にさらに切磋琢磨していきたいと思います。

三菱地所は、3月13日(土)から3月26日(金)まで2週間にわたり、丸ビル1階丸の内カフェeaseにて、食育イベント「スパイスで元気!スペシャルシェフのまかないカレーライス!」を開催いたします。「丸の内シェフズクラブ」のエスニック・フレンチ・イタリアン・中華とジャンルを超えた4名のシェフが「東京生産のお米」と「東京近郊野菜」をテーマ食材として、オリジナルカレーをプロデュース、丸の内カフェeaseにて提供いたします。

本企画は『食育丸の内』プロジェクトの一環として、「食べること」を通じて、食生活や環境を見直すきっかけ作りを目的とし、「フードマイレージ(食品輸送負荷)削減の観点からの地産地消の推進」「食料自給率向上」というテーマを丸の内エリアのビジネスパーソンや来街者へ向けて発信するものです。

今回は、丸の内シェフズクラブの協力を得て、「カレー」という日本人に とって身近でありながら、お米や野菜をふんだんに使うことで自給率アップに寄与で きるメニューで、楽しみながら「食」の問題を考える機会を提供します。

主催:三菱地所株式会社

後援:FOOD ACTION NIPPON推進本部

※このイベントは終了いたしました。

| Date: | 3月13日(土)〜3月26日(金) 11:00 – 14:00(ランチタイム) |

| Place: | 丸の内カフェease (東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング 1F) TEL:03-5218-5505 |

| Price: | 1,000 円 |

| Detail: | 「東京生産のお米」と「東京近郊野菜」をテーマにした丸の内シェフズクラブのシェフによるスペシャルカレーメニューを1週間に2人ずつのシェフが2週にわたって展開。(お米は八王子「高月清流米」を使用。) また、食育に関するメッセージや、スペシャルカレーのレシピ、和洋スパイスの薬膳的効用などを記載したランチシートを作成し、食べた後に持ち帰り家でスペシャルカレーを作ることができます。 |

| Fryer: | フライヤーをダウンロード(PDF) |

【色彩りキーマカレーふきのとうの香り】

あら〜おしゃれ! って? 当然です、イタリアンですから。シャキシャキの小松菜、パンチの効いた味つけの牛挽肉と甘酸っぱいカポナータの間を取り持つのは日本代表の温泉卵。見た目だけではありません。栄養バランスに優れたランチにぴったりのカレーです。

エッセンツァ(丸ビル5F) オーナーシェフ 原田 慎次氏

【ココナッツグリーンカレー】

ココナッツミルクの優しい甘み、唐辛子の辛みが交互にやってくる! 食べ始めたら止まらないでしょう。エキゾチックで奥深〜い味わいはナンプラーやスパイスのおかげ。まったりだけどフレッシュな味わいは手作りカレーのたまものです。

マンゴツリー東京(丸ビル 35F) 総料理長 館山 修氏

【マカオ風カレー】

エバミルクを隠し味に使ったマカオ風カレーは、日本の皆さんにとってもどこか懐かしくほっとする味わいでしょう。じゃがいも、人参、玉ねぎと鶏肉、シンプルこの上ないレシピです。ほのかに香る生姜の効果で食欲も増進。陳皮(みかんの皮)を使ったドレッシングをかけらサラダ付き。体をぐっと温めます。

福臨門魚翅海鮮酒家(丸ビル36F) 料理長 張 漢華氏

【若鶏のクリーミーマイルドカレー】

フランスではお米は野菜! 鶏のクリーム煮のカレーバージョンとても言いましょうか、フレンチ的解釈ではこれはもう一品料理ですね。ワイルドライス、スライスアーモンド、ほんのり甘いオニオンフライが食感のアクセント。フォーク&ナイフでどうぞ。

ル・レモア(新丸ビル5F) オーナーシェフ 柳舘 功氏

![]()

マルキューブで、俳優永島敏行氏を実行委員長とする「青空市場」を迎え、日本各地から選びぬいた「生産者の顔が見える」ファーマーズマーケットを開催。国産食材を見直し、安心・安全な食べ物を消費者や丸の内へ出店しているレストランのシェフに紹介し、生産者と消費者、シェフの出会いの場を作ります。当日は、東京近郊野菜販売コーナーも特設します。シェフ推薦のブースも出店!

主催:有限会社青空市場、三菱地所株式会社

協力:東京農業大学、GREENSTYLE、株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

| Date: | 3月25日(木)26日(金)11:00~19:00 |

| Place: | 丸の内ビルディング1F マルキューブ |

![]()

同日開催のマルシェと連動させた、丸の内エリアのオフィスワーカー向けトークセッション。今のトレンドでもある「東京やさい」から、”安心・安全な食のあり方” についてシェフや生産者、専門家と考えます。

主催:GREENSTYLE、東京農業大学

特別協力:三菱地所株式会社

| パネリスト | 三国清三氏 (東京・四ツ谷 オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ) 大竹道茂氏 (江戸東京・伝統野菜研究会代表) 豊原秀和氏 (東京農業大学副学長/国際食料情報学部 学部長/株式会社メルカード東京農大 代表取締役社長) 高野克己氏 (東京農業大学副学長/応用生物科学部 学部長) 小坂良夫氏 (東京都国分寺市・小坂農園 農園主) |

| コーディネーター | 中村正明氏(GREENSTYLE プロデューサー/株式会社グリーンデザイン代表取締役) |

| Date: | 3月25日(木)19:00〜20:30 |

| Place: | 三菱ビル1F エムプラス |

| Price: | 無料 |

| Booking: | http://greenstyle.jp/よりお申込みください |